HOME › 飛騨の匠調査内容

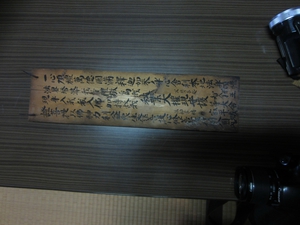

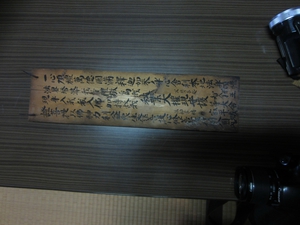

大隆寺の棟札

久しぶりに大隆寺に調査に行ってきました。

実は、先日、観光協会の会報に大隆寺のことを掲載するので、校正をお願いしに行きました。

その節、ご住職から田口電気さんが、屋根裏に上って電気工事をした所、棟札を発見したと、

棟札のことをお聞きし、写真を見せていただきました。

裏書にもなにか情報があるはずと思い、屋根裏に上がりました。

板の横には年号と謂れが書かれていました。

「上古是寺者金森国主建立菩提寺也百年来廃地時得金百両此地新立也鑑寺英麟直歳桃雲也」

「安永八己亥八月二十八日入佛供養建立安永七戌六月吉日」

板を外した所、裏書には、お経の経文が書いてありました。

今までいくつかの書物には、この大隆寺の開基が、安永5年説と、安永七年説がありましたが、

この棟札の存在により、安永七年に建立、安永八年に開基となった事がわかりました。

また、大工は、書物によると「六代目 坂下甚吉」となっておりますが、それについては、記載がなく

確認ができませんでした。

せんだいも

実は、先日、観光協会の会報に大隆寺のことを掲載するので、校正をお願いしに行きました。

その節、ご住職から田口電気さんが、屋根裏に上って電気工事をした所、棟札を発見したと、

棟札のことをお聞きし、写真を見せていただきました。

裏書にもなにか情報があるはずと思い、屋根裏に上がりました。

板の横には年号と謂れが書かれていました。

「上古是寺者金森国主建立菩提寺也百年来廃地時得金百両此地新立也鑑寺英麟直歳桃雲也」

「安永八己亥八月二十八日入佛供養建立安永七戌六月吉日」

板を外した所、裏書には、お経の経文が書いてありました。

今までいくつかの書物には、この大隆寺の開基が、安永5年説と、安永七年説がありましたが、

この棟札の存在により、安永七年に建立、安永八年に開基となった事がわかりました。

また、大工は、書物によると「六代目 坂下甚吉」となっておりますが、それについては、記載がなく

確認ができませんでした。

せんだいも

あめんぼの会 朗読会

今日は高山市図書館で「音読サークルあめんぼの会」さんの音読会がありました。

会場にはたくさんのお客さんがお見えになっていました。

「飛騨人の語り」ということで、「谷口与鹿」について書いてほしいと言われ、文章を書きましたが、それをメンバーの方に読んでいただきました。

文章はさることながら、とても上手に読んでいただいたので、自分が書いた原稿とは思えないくらい、自分で感動しました。

お読みいただきました方には、ありがとうございました。

原稿です。

「赤い中橋を行く、豪華絢爛な屋台。毎年、桜の時期が重なると薄いピンクの色合いに赤い屋台の幕のコントラストが一層映え、たいへん美しい姿が観光客の目を楽しませてくれます。永い飛騨の冬を終えるかのように、木々も草花も一斉に芽吹き、屋台の彩に華を添えます。それが春の高山祭りと言われている、日枝神社(山王祭)の例大祭です。

春と秋に行われる山王祭と桜山八幡宮の例大祭=八幡祭りは、全国的に「高山祭り」として大変有名になりました。山都高山のこの2つの祭は江戸時代から続く屋台の祭として、よく知られています。高山祭りの屋台は、飛騨の匠の技術の総結晶であるといわれています。ゆらゆらと揺れる屋台の大工の技術。よく見ると中段部分と上段部分は逆に揺れ動くように作られています。猩々の血で染めたと言われる赤い幕は、色あせることなく屋台の中段に取り付けられ、目に鮮やかな色彩を施しています。柱やようらくには金(きん)をふんだんに使った装飾が施され、まばゆいばかりの輝きを放っています。下段には、白木彫りの彫刻を施し、躍動感の溢れる彫刻は、まるで生きているかのような雰囲気があります。

恵比寿台の手長足長や親子龍。麒麟台の唐子群遊。琴高台の波間の鯉。神楽台の欄間の龍など、これらの彫刻はすべて名工といわれた谷口与鹿の作品です。谷口与鹿は、今からおよそ190年前の文政7年(1822)に高山の向町で生れ、29歳で高山を離れるまで数多くの作品を残しました。もともと大工の家に生れ、江戸時代の社寺建築で有名な大工谷口権守一家の子供として、幼少から大工になる様に育てられました。大工の修業をしていた与鹿に最も影響を与えたのが、五台山の獅子の彫刻です。当時、高名をとどろかせた諏訪の和四郎と呼ばれた立川富昌(たてかわとみまさ)の彫刻が屋台にとりつけられ、ちょうど屋台蔵の建造を携わっていた谷口家の一員として与鹿はその彫刻に深い感銘をうけました。与鹿に彫刻の手ほどきを教えたのが、谷口家の一人であった中川吉兵衛(なかがわきちべい)でした。彼は屋台中段上部にある牡丹彫刻を最も得意としており、山王祭の神楽台、麒麟台、八幡祭りの布袋台などに数多くの作品を残しています。しかし、吉兵衛が教えたのは、彫刻の上に絵の具で色彩を施した色彩彫刻でした。与鹿は和四郎の白木彫刻を見て、木目の表わす動き、木目が表わす表情の素晴らしさに影響を受けました。それ以後、与鹿はほとんどの作品をこの白木彫刻で仕上げています。

また、与鹿の彫刻の特徴は、獅子の毛並みが風や動きを表わし、波は躍動感にあふれ、龍の瞳はにらみを利かせるなかにも優しさがあり、人物はそれぞれが優しさと悲哀の表情を合わせ持った不思議な魅力があります。

与鹿は、嘉永3年29歳の時に突如、飛騨を去り、京都の書家 貫名海屋(ぬきなかいおく)を頼って京都に向い、彼の紹介で伊丹の豪商岡田柿園(しえん)の所に寄宿しました。そこで与鹿は、岡田家に集まる文人墨客と交流しながら、好きな酒をたらふく飲み、元治元年(1864)9月23日に48歳の生涯を閉じるまで、勝手気ままに生涯を伊丹で過ごしたと言われています。

伊丹滞在中は、私塾明倫堂の初代校長橋本香坡(こうは)や、近衛家の侍従として力を発揮した梶曲阜(かじきょくふ)などとも交流しました。このご縁により、安政2年に与鹿は孝明天皇に拝謁するお許しを得て、天皇が卯年生まれであった事から兎の香合を献上したり、安政4年には、香坡と共に長崎に遊学したと伝えられています。

今日なお、きらびやかな美しさを今に伝える高山祭りの屋台。それは、こうした谷口与鹿と言う無名の彫刻師によってその名声が広げられたと言っても過言ではありません。屋台の素晴らしさは、総合芸術としての匠の技の結晶ですが、それを作り、今日まで素晴らしさを伝えてくれている匠の人たちの事を考え、顕彰してみてはいかがでしょうか。」

会場にはたくさんのお客さんがお見えになっていました。

「飛騨人の語り」ということで、「谷口与鹿」について書いてほしいと言われ、文章を書きましたが、それをメンバーの方に読んでいただきました。

文章はさることながら、とても上手に読んでいただいたので、自分が書いた原稿とは思えないくらい、自分で感動しました。

お読みいただきました方には、ありがとうございました。

原稿です。

「赤い中橋を行く、豪華絢爛な屋台。毎年、桜の時期が重なると薄いピンクの色合いに赤い屋台の幕のコントラストが一層映え、たいへん美しい姿が観光客の目を楽しませてくれます。永い飛騨の冬を終えるかのように、木々も草花も一斉に芽吹き、屋台の彩に華を添えます。それが春の高山祭りと言われている、日枝神社(山王祭)の例大祭です。

春と秋に行われる山王祭と桜山八幡宮の例大祭=八幡祭りは、全国的に「高山祭り」として大変有名になりました。山都高山のこの2つの祭は江戸時代から続く屋台の祭として、よく知られています。高山祭りの屋台は、飛騨の匠の技術の総結晶であるといわれています。ゆらゆらと揺れる屋台の大工の技術。よく見ると中段部分と上段部分は逆に揺れ動くように作られています。猩々の血で染めたと言われる赤い幕は、色あせることなく屋台の中段に取り付けられ、目に鮮やかな色彩を施しています。柱やようらくには金(きん)をふんだんに使った装飾が施され、まばゆいばかりの輝きを放っています。下段には、白木彫りの彫刻を施し、躍動感の溢れる彫刻は、まるで生きているかのような雰囲気があります。

恵比寿台の手長足長や親子龍。麒麟台の唐子群遊。琴高台の波間の鯉。神楽台の欄間の龍など、これらの彫刻はすべて名工といわれた谷口与鹿の作品です。谷口与鹿は、今からおよそ190年前の文政7年(1822)に高山の向町で生れ、29歳で高山を離れるまで数多くの作品を残しました。もともと大工の家に生れ、江戸時代の社寺建築で有名な大工谷口権守一家の子供として、幼少から大工になる様に育てられました。大工の修業をしていた与鹿に最も影響を与えたのが、五台山の獅子の彫刻です。当時、高名をとどろかせた諏訪の和四郎と呼ばれた立川富昌(たてかわとみまさ)の彫刻が屋台にとりつけられ、ちょうど屋台蔵の建造を携わっていた谷口家の一員として与鹿はその彫刻に深い感銘をうけました。与鹿に彫刻の手ほどきを教えたのが、谷口家の一人であった中川吉兵衛(なかがわきちべい)でした。彼は屋台中段上部にある牡丹彫刻を最も得意としており、山王祭の神楽台、麒麟台、八幡祭りの布袋台などに数多くの作品を残しています。しかし、吉兵衛が教えたのは、彫刻の上に絵の具で色彩を施した色彩彫刻でした。与鹿は和四郎の白木彫刻を見て、木目の表わす動き、木目が表わす表情の素晴らしさに影響を受けました。それ以後、与鹿はほとんどの作品をこの白木彫刻で仕上げています。

また、与鹿の彫刻の特徴は、獅子の毛並みが風や動きを表わし、波は躍動感にあふれ、龍の瞳はにらみを利かせるなかにも優しさがあり、人物はそれぞれが優しさと悲哀の表情を合わせ持った不思議な魅力があります。

与鹿は、嘉永3年29歳の時に突如、飛騨を去り、京都の書家 貫名海屋(ぬきなかいおく)を頼って京都に向い、彼の紹介で伊丹の豪商岡田柿園(しえん)の所に寄宿しました。そこで与鹿は、岡田家に集まる文人墨客と交流しながら、好きな酒をたらふく飲み、元治元年(1864)9月23日に48歳の生涯を閉じるまで、勝手気ままに生涯を伊丹で過ごしたと言われています。

伊丹滞在中は、私塾明倫堂の初代校長橋本香坡(こうは)や、近衛家の侍従として力を発揮した梶曲阜(かじきょくふ)などとも交流しました。このご縁により、安政2年に与鹿は孝明天皇に拝謁するお許しを得て、天皇が卯年生まれであった事から兎の香合を献上したり、安政4年には、香坡と共に長崎に遊学したと伝えられています。

今日なお、きらびやかな美しさを今に伝える高山祭りの屋台。それは、こうした谷口与鹿と言う無名の彫刻師によってその名声が広げられたと言っても過言ではありません。屋台の素晴らしさは、総合芸術としての匠の技の結晶ですが、それを作り、今日まで素晴らしさを伝えてくれている匠の人たちの事を考え、顕彰してみてはいかがでしょうか。」

大野郡会仮議事堂について

久々に、匠の話題。

昨日、馬瀬の中川先生のところにお邪魔して、現在、桂林寺の寺史をお書きになっているという

ことでした。その際、三枝伊兵衛について知らないかと聞かれました。

実は、現在、三枝伊兵衛の資料をたくさん入手したので、これからまとめようと思っていたところ

だったんでとても驚きました。また、伊兵衛についてはお知らせしたいと思います。

ところで、大野郡の郡会議場があったことをご存知ですか?

いろんな方にお聞きしたのですが、どなたもご存じなく、住所からたぶん陣屋にあったのではと思い

調べに行ってきました。

現在は、高山陣屋の役宅跡になっているところに、会議場があり、高山拘置所が建設される際に

取り壊されたということがわかりました。

それも、こんな棟札の写真が出てきたからです。

徳積善太

昨日、馬瀬の中川先生のところにお邪魔して、現在、桂林寺の寺史をお書きになっているという

ことでした。その際、三枝伊兵衛について知らないかと聞かれました。

実は、現在、三枝伊兵衛の資料をたくさん入手したので、これからまとめようと思っていたところ

だったんでとても驚きました。また、伊兵衛についてはお知らせしたいと思います。

ところで、大野郡の郡会議場があったことをご存知ですか?

いろんな方にお聞きしたのですが、どなたもご存じなく、住所からたぶん陣屋にあったのではと思い

調べに行ってきました。

現在は、高山陣屋の役宅跡になっているところに、会議場があり、高山拘置所が建設される際に

取り壊されたということがわかりました。

それも、こんな棟札の写真が出てきたからです。

徳積善太

講演会がありました。

今日は、午後から飛騨高山まちの博物館にて講演会がありました。

講師は、まちの博物館名誉館長の八賀晋先生。

題名は、高山歴史講座 「国分寺の成り立ちと赤保木瓦窯」

「こんにちは。お忙しいなかありがとうございます。ただいまから歴史講座を開催させていただき

ます。3.11の日と言う事で黙とうを途中で捧げることになっておりますが、先に黙とうをささげ

たいと思います。

館長の西永より御挨拶します

改めましてこんにちは。本日はおこしいただきましてありがとうございます。

私は館長もしております西永です。本日は4回目の最期と言う事で当館の名誉館長の八賀先生に

お越しいただきお話しいただくことになりました。八賀先生にはありがとうございます。

今程黙とうをいただきましたが、本日は3.11ということで2時46に多くの方が犠牲になり、多くの町が

失われ多くの方が今も苦しみ、復興に頑張っていらっしゃいます。日本そのものが頑張らないといけないと

いう日です。

そういう日にこういう形で開催するのも何かの繋がりかと思います。先日文化庁の方とお話して、地震以降、

自分たちの文化や文化財をしらべてほしい依頼がふえた。こういう時代になって自分たちの原点は

どこにあるのか、何が大切なのかを見直す機会になったように思います。

高山にも町並み、お祭、たくさんの文化が、文化財があり、そういうものをあたりまえのようにしてきた

私たちがいます。時代の変遷も有りますので皆様と共に思いをめぐらしていければ。また新たな取り組みと

できればと思います。

博物館も1年近くになります。たくさんの方に来ていただいております。気軽に寄ってもらって蔵をながめる

だけでもいいですし、桜も咲くと思います。そういうことがきっかけになる施設としてご活用いただければと

思います。

お手元に、来週の土曜日から開催する東山三社の秘宝の特別展示をします。

東山三社は高山の大きなポイントとして地域の文化を伝えて行こうという思いが文化保存会と言う形になり、

祭礼の衣装等も支援させて頂いて、祭礼を守ろうという取り組みをされています。

今回そこに秘蔵の宝を含め、町の皆さんの思いを見ていただくイベントを開催したいと思います。

お越しください。それでは、最後までご静聴をお願いします。」

八賀先生プロフィール

高山市生まれ。斐太高校卒業、名古屋大学卒業。郷土館の名誉館長として平成10年より。国分寺の発掘調査

を平成4年、尼寺の方は60年に発掘。その辺の話もしていただけると思います。

八賀先生

ここで話しをするのは初めて。展示に関連するお話をと言う事で、専門分野の話しの中には展示に関する物が

余り無いと思いましたが、絵図があったり、どんな風な景観が考えられるのかということを手がかりにして、文化

の華やかな奈良時代の物ということになると国分寺とか尼寺ということになります。

スライドを出したことがないので、たまに見ていただいてお話を進めたいと思います。

一年前の今日は大変な日でした。今思いますと、一年前の今日、国府におりました。 国府町史が形が整い、

反省会に来ていた時です。一年おいてまた、呼ばれた事に縁を感じますし、文化等についても地道な認識を

持たないといけないと思います。

簡単な図面ですが、こんな図面を作りました。左半分に文章を書きましたが、絵図を中心に話したいと思います。

高山の郷土館の図面が展示してありますが、城下町の金森後期の年代を考えて欲しいですが、こういう物しか

ありません。金森さんの町絵図の中に、一番左のこれが今の国分寺。すぐが山になっていて、当時の姿とは

違いますが、西側は殆どなかったと考えて下さい。

次、国分寺がありますが、道路があって、西の方は岡本に行く所です。灘田郡となっています。

次は今の、古い図面です、灘郷の物。緑の部分が辻ヶ森三社です。三つの神社をまとめたので辻ヶ森三社と

言います。

性格はよくわからなかった。拝殿の下に礎石があり、ひょっとしたらお寺の後ではないかという気持ちで接して

いた。この神社を建て替える時に、地元との折衝をしていただき、調査することになった。保存状態が良くて

たくさんのものがでてきた。一面、この部分は田んぼになっていました。

古立山というのがあって、辻ヶ森、前の道路が駅へ行く道路です。道路が古い時代からあった。

国分寺から国分尼寺のところを一直線で結んでいたと思われます。

説明にも書きましたが、奈良時代には大野郡、荒城郡の二郡がありました。益田郡は貞観13年に分かれ、

大野郡を分けて宮から向うを益田郡にしました。大野郡になっていた。北の方は荒城郡となっていた。

当時の奈良時代の大野郡、飛騨の国を治める役所は大野郡にありました。今も高山中心にしたものだと

思われます。当時の大野郡は現在の益田郡を含めます。かなり広い場所を役所がおさめていた。

国府がどこにあったのか、議論が出ています。古立山と書いてありますが、フルサシという地名が残って

います。古いヤササの別称が国府だったんではないかと言うことも考えられています。

美濃の国の場合は、美濃の国府は不破郡にあります。不破郡の中には、こんな地名が残っています。

府中というのがあります。全国にも5つ程ありますが、愛知県の尾張には、国府の宮(こうのみや)があり

ます。伊勢にも国府町があります。

飛騨の場合は、文献の中に飛騨の国府町にありましたと書いてあるのが多いです。

飛騨の国府町というのは、ずっと後の話しで、国府村を造った時に廣瀬村名張村荒木村色んな村を集合して

国府村→国府町になるのですが、村の名前を付けるときにたまたま地名に、「こう」とか「こう峠」とか残って

いるので、「こう」というひらがなの字を国府と充てたと思われます。

大野郡の国府の名前と異なっています。惑わっかしいことです。全体を見るときに文化面でのどこが一番開けて

いるか、そういうことを考えて行くと、荒城郡の国府町を中心としたものが内容が先進地です。

そのためこちらのほうに文化が根付いている。当時の関係も国府との関係が非常に根強い。

奈良時代になってからの所謂政治的な動向の中には国府を荒城郡以外の大野郡に於いていたほうが中心の

ようです。

たくさんの人が集まるという前提がある。その前提で国分寺が尼寺を含め立てられたというのが全国共通して

いる。美濃の場合は、府中という町=垂井町にのこっている。府中のどこに建物の中心があったかというのは

わかりません。何回かの発掘調査をして建物を探し出すということが必要です。やはり府中の中です。

全国的に国府の都市の中心であったと思われますが、大野郡にあるのですが、和妙抄には、大野郡と書いて

ある。それがどこなのかはこれからも課題です。

「古舘」というのが国府の建物の名前をさしているのではとも考えられます。

こんな状態が古立山という名前にも残っているのではなかろうかとも思われます。

大灘村明細絵図。

三福寺とか江名子とかまとめた時に高山からみると、上が宮村です。条理の跡が見れます。形が厳密では

ありませんが、そのような形が見て取れます。

学校から南の方は何も無くてたんぼでした。やはりいまのような生活とは違います。そういう状況がお分かり

になろうかと思います。奈良時代は西の方が本命になっていた。金森さんの時に東に移りますが、昔は西に

あってなくなってしまったと思われます。

奈良時代を復元するのは絵図の中から手探りで探り出すことです。金森の時代にもそうですが、以前の時代

の景観の復元と言う物を考えることが大事です。

奈良時代の調査をしたら実際にどのようになるんだろうか。建物などから飛騨の姿がどのようになるか。

それを見てみたいと思います。

国分寺の正面図です。

本堂の建て替えが昭和26年。今の建物は重文。このたてものの痛みがひどいという事で解体修理。

昭和29年に完成。その際、お寺の修理等すべて国が行う調査の前に建物の下の構造の調査をして現在の

ものとの差異などを探し出すということがされました。

当時の解体修理の報告書がありますが、高山市には本はあるけど写真等は国にあります。

私たちも本で見ることしかありません。

芯柱 礎石の写真です。70cm位のものです。すぽんと柱が入ります。むき出しでおいてありますが、県の

重文です。元の場所ではないので、道路の近辺にあったものを写したものだという話を窺っています。

元の場所はわかりません。

国分寺周辺地割。塔の下、大門前、太線は奈良時代の地割。条里―奈良時代の太い線と太い線の間は、

1町あります。当時の田んぼは1町を10に分け1段(たん)とした。それが奈良時代の基本的な決め方です。

その決め方で短冊のような形を長地型。

半分に分けて中を10に分ける。これも広さは同じですが、半折型。

区分するには約束があって、当時の経済基盤は奈良時代は、人々の力を借りた農業力を集めたものでした。

米をもとにしたものでした。班田制というものでした。公地公民、国の土地を人々に与えてその収益の何%

かを吸い上げて、国を運営する。各地の色んな産物を調(みつぎ)の格好で出させたというのもあった。

租庸調…こんなことばがありました。租が米にかかる税金。調が各地の特産物。庸はいろんなところで働く

義務。労働。その代わりに布を出しなさいという税もあった。

飛騨の国は、祖は出しなさい。働く義務。地域の特産物については外された。全国で唯一免除されていた。

全国の税負担の内、全国唯一、飛騨の国は出さなくていいという特例を設けられていた。

その代わり、出さなくてもいいから、この代りに、匠丁を出しなさいということがきめられていた。

これは全国で唯一なんです。

飛騨は匠丁と言う物に非常に知られた存在でした。税金を免じてまでもこの仕事に準ずることになっていた。

いまの宮内省に配属され、国のいろんな建物の造営に携わった。奈良の都へも、平安の都でも飛騨の連中

が行って、中心的な働きをして、平城京、藤原京、平安京を建造しました。

1町は109m。男の人が、2反をもらった。6歳以上。女の人は2/3をもらう仕組み。収益の3%を税金に出して、

国家財政を支えた。男は死んだら返す。そういう風にしていた。

国分寺の本堂の下を掘った。黒い石が土台石。柱を固めるための意志が残っていた。

7間X4間の建物だった。と想像できます。柱との間隔は14尺、12尺、11尺というのがあった。

ほぼ30cm(29。697cm) 3.3mの柱間隔と言うのは大きなものです。

全体は、正面が88尺。奥行きが46尺阿多と言うことがわかります。

私たちが掘ったわけではありませんが、

礎石の下に固定した石が残る場合がありますので、柱の場所を推定できます。

辻ヶ森の写真です。

辻ヶ森の横からみた写真です。縁の下に礎石が残っていました。

たいのうのなかに取り込んでいた。建物をとっぱらったら、杉の木の縁の下側の方から、何十体もの

藁人形が出てきました。黒っぽいものも有りました。

辻ヶ森は100m四方。高山は200m四方だったと思われる。美濃の方は、尼寺は80mくらいと長さ200m位。

塔の中にお経を入れなさい。尼寺の方には塔を支える物がないので塔と言うものはないというのが通説。

詳細は分からない。

国分寺の辻ヶ森を上からみた写真。

下の石積みの状況から、どのような構造だったかがわかる。

地鎮祭をする。その時の祭に必要なものを穴を掘って埋めた。出てきませんでした。

飛騨の大工さん達の仕事が大変丁寧であることがわかる。

屋根の瓦は二万枚。加重がすごかった。柱の礎石が沈下することも考えられたが、礎石の下に石を敷き

詰めてあった。

1mの高さに盛り土をしてあるが、実は、1m最初に掘り下げて、5cm位積み上げてたたき、また5cm

汲んでは敲くという版築工法という工法が取られている。

スコップが通らないくらいの堅い土を敷き詰められていた。

地下2m位まで掘って盛り土がしてありました。

奈良の唐招提寺との比較。同じような形をしている。

奈良の興福寺の東金堂も同じ形をしている。

正面の幅、国分寺88.0 尼寺88.0

側面の幅 46.0 43.4

ほぼ同じ大きさの物であったと考えられる。

唐招提寺金堂、残っている部分は出来るだけ使う。そのため、昔の屋根より明治時代に修理した者の方が、

屋根が高くなっている。

赤保木の風土記の丘北側に赤保木瓦窯が残っています。ちょうど熊の神社の西裏になります。

陶器を焼く窯と同じように山の斜面に階段状にして並べ、2/3を重ねて登り窯にした。

非常に高温にすることができました。1200度くらいになる。薄いものだと支えないとひしゃげてしまうが、

破損がどうしても出土した。奈良から平安時代にかけては、平たい窯に変化した。7回くらい直して使った。

高さが狭くなった。

後ろに出土した瓦類を展示しております。国分寺と同じ物が出土しております。

蓮の花ビラが8枚。奈良時代後半の典型的デザイン。

垂木の先に瓦を敷詰めて、手の込んだ事をしていた。現在は。柱の先を白く塗っている。よその国分寺には

無いような丁寧な作りをしている。

美濃国分寺。公園化をしてある。この輪郭が全域を網羅している。伽藍の配置をほぼ全容を確認し、金堂、

講堂、塔については、確認している

鐘楼の字名=カネツキテン 字名は大事だと思います。

田んぼがあったところに国分寺をあてはめたものと思われる。

基壇の作りが、飛騨は1mほって、2mうわのせしてあったが、美濃の場合は、廻りを化粧してあった。

(基壇化粧)奈良ですと正面に、石で覆いをしてあったと思うが、斬り石で行う場合。川原石でやる場合。

美濃の場合は、レンガをつみたててあった。(土専(せん))という工法であった。三角のレンガも沢山出土している。

飛騨の場合はどのような毛書であったかは分からない。たぶん川原石ではなかったか。

瓦=飛騨の場合は奈良時代の瓦 国分寺を立てるためにデザインされました。

美濃の国では、本堂の下を調査してわかったこと。国分寺は8世紀中頃(741~)建ち始めるが、美濃の

場合は、罪土の中に7世紀末の瓦が大量に地堅めに使われていた。

建物の様式からしても、古い寺をどうも廃止して国分尼寺としたことが想像される。

塔が回廊の中にあるのは古い様式。飛騨は塔が回廊の外にあるので新しい形式。

天平勝宝八歳 飛騨国造 高市麻呂 大野郡大領 郡長官 自国国分寺知識物献物

金 造営 」 七位→従五位下をもらう。当時は6年に一度しか行かなかった。」

徳積善太記

講師は、まちの博物館名誉館長の八賀晋先生。

題名は、高山歴史講座 「国分寺の成り立ちと赤保木瓦窯」

「こんにちは。お忙しいなかありがとうございます。ただいまから歴史講座を開催させていただき

ます。3.11の日と言う事で黙とうを途中で捧げることになっておりますが、先に黙とうをささげ

たいと思います。

館長の西永より御挨拶します

改めましてこんにちは。本日はおこしいただきましてありがとうございます。

私は館長もしております西永です。本日は4回目の最期と言う事で当館の名誉館長の八賀先生に

お越しいただきお話しいただくことになりました。八賀先生にはありがとうございます。

今程黙とうをいただきましたが、本日は3.11ということで2時46に多くの方が犠牲になり、多くの町が

失われ多くの方が今も苦しみ、復興に頑張っていらっしゃいます。日本そのものが頑張らないといけないと

いう日です。

そういう日にこういう形で開催するのも何かの繋がりかと思います。先日文化庁の方とお話して、地震以降、

自分たちの文化や文化財をしらべてほしい依頼がふえた。こういう時代になって自分たちの原点は

どこにあるのか、何が大切なのかを見直す機会になったように思います。

高山にも町並み、お祭、たくさんの文化が、文化財があり、そういうものをあたりまえのようにしてきた

私たちがいます。時代の変遷も有りますので皆様と共に思いをめぐらしていければ。また新たな取り組みと

できればと思います。

博物館も1年近くになります。たくさんの方に来ていただいております。気軽に寄ってもらって蔵をながめる

だけでもいいですし、桜も咲くと思います。そういうことがきっかけになる施設としてご活用いただければと

思います。

お手元に、来週の土曜日から開催する東山三社の秘宝の特別展示をします。

東山三社は高山の大きなポイントとして地域の文化を伝えて行こうという思いが文化保存会と言う形になり、

祭礼の衣装等も支援させて頂いて、祭礼を守ろうという取り組みをされています。

今回そこに秘蔵の宝を含め、町の皆さんの思いを見ていただくイベントを開催したいと思います。

お越しください。それでは、最後までご静聴をお願いします。」

八賀先生プロフィール

高山市生まれ。斐太高校卒業、名古屋大学卒業。郷土館の名誉館長として平成10年より。国分寺の発掘調査

を平成4年、尼寺の方は60年に発掘。その辺の話もしていただけると思います。

八賀先生

ここで話しをするのは初めて。展示に関連するお話をと言う事で、専門分野の話しの中には展示に関する物が

余り無いと思いましたが、絵図があったり、どんな風な景観が考えられるのかということを手がかりにして、文化

の華やかな奈良時代の物ということになると国分寺とか尼寺ということになります。

スライドを出したことがないので、たまに見ていただいてお話を進めたいと思います。

一年前の今日は大変な日でした。今思いますと、一年前の今日、国府におりました。 国府町史が形が整い、

反省会に来ていた時です。一年おいてまた、呼ばれた事に縁を感じますし、文化等についても地道な認識を

持たないといけないと思います。

簡単な図面ですが、こんな図面を作りました。左半分に文章を書きましたが、絵図を中心に話したいと思います。

高山の郷土館の図面が展示してありますが、城下町の金森後期の年代を考えて欲しいですが、こういう物しか

ありません。金森さんの町絵図の中に、一番左のこれが今の国分寺。すぐが山になっていて、当時の姿とは

違いますが、西側は殆どなかったと考えて下さい。

次、国分寺がありますが、道路があって、西の方は岡本に行く所です。灘田郡となっています。

次は今の、古い図面です、灘郷の物。緑の部分が辻ヶ森三社です。三つの神社をまとめたので辻ヶ森三社と

言います。

性格はよくわからなかった。拝殿の下に礎石があり、ひょっとしたらお寺の後ではないかという気持ちで接して

いた。この神社を建て替える時に、地元との折衝をしていただき、調査することになった。保存状態が良くて

たくさんのものがでてきた。一面、この部分は田んぼになっていました。

古立山というのがあって、辻ヶ森、前の道路が駅へ行く道路です。道路が古い時代からあった。

国分寺から国分尼寺のところを一直線で結んでいたと思われます。

説明にも書きましたが、奈良時代には大野郡、荒城郡の二郡がありました。益田郡は貞観13年に分かれ、

大野郡を分けて宮から向うを益田郡にしました。大野郡になっていた。北の方は荒城郡となっていた。

当時の奈良時代の大野郡、飛騨の国を治める役所は大野郡にありました。今も高山中心にしたものだと

思われます。当時の大野郡は現在の益田郡を含めます。かなり広い場所を役所がおさめていた。

国府がどこにあったのか、議論が出ています。古立山と書いてありますが、フルサシという地名が残って

います。古いヤササの別称が国府だったんではないかと言うことも考えられています。

美濃の国の場合は、美濃の国府は不破郡にあります。不破郡の中には、こんな地名が残っています。

府中というのがあります。全国にも5つ程ありますが、愛知県の尾張には、国府の宮(こうのみや)があり

ます。伊勢にも国府町があります。

飛騨の場合は、文献の中に飛騨の国府町にありましたと書いてあるのが多いです。

飛騨の国府町というのは、ずっと後の話しで、国府村を造った時に廣瀬村名張村荒木村色んな村を集合して

国府村→国府町になるのですが、村の名前を付けるときにたまたま地名に、「こう」とか「こう峠」とか残って

いるので、「こう」というひらがなの字を国府と充てたと思われます。

大野郡の国府の名前と異なっています。惑わっかしいことです。全体を見るときに文化面でのどこが一番開けて

いるか、そういうことを考えて行くと、荒城郡の国府町を中心としたものが内容が先進地です。

そのためこちらのほうに文化が根付いている。当時の関係も国府との関係が非常に根強い。

奈良時代になってからの所謂政治的な動向の中には国府を荒城郡以外の大野郡に於いていたほうが中心の

ようです。

たくさんの人が集まるという前提がある。その前提で国分寺が尼寺を含め立てられたというのが全国共通して

いる。美濃の場合は、府中という町=垂井町にのこっている。府中のどこに建物の中心があったかというのは

わかりません。何回かの発掘調査をして建物を探し出すということが必要です。やはり府中の中です。

全国的に国府の都市の中心であったと思われますが、大野郡にあるのですが、和妙抄には、大野郡と書いて

ある。それがどこなのかはこれからも課題です。

「古舘」というのが国府の建物の名前をさしているのではとも考えられます。

こんな状態が古立山という名前にも残っているのではなかろうかとも思われます。

大灘村明細絵図。

三福寺とか江名子とかまとめた時に高山からみると、上が宮村です。条理の跡が見れます。形が厳密では

ありませんが、そのような形が見て取れます。

学校から南の方は何も無くてたんぼでした。やはりいまのような生活とは違います。そういう状況がお分かり

になろうかと思います。奈良時代は西の方が本命になっていた。金森さんの時に東に移りますが、昔は西に

あってなくなってしまったと思われます。

奈良時代を復元するのは絵図の中から手探りで探り出すことです。金森の時代にもそうですが、以前の時代

の景観の復元と言う物を考えることが大事です。

奈良時代の調査をしたら実際にどのようになるんだろうか。建物などから飛騨の姿がどのようになるか。

それを見てみたいと思います。

国分寺の正面図です。

本堂の建て替えが昭和26年。今の建物は重文。このたてものの痛みがひどいという事で解体修理。

昭和29年に完成。その際、お寺の修理等すべて国が行う調査の前に建物の下の構造の調査をして現在の

ものとの差異などを探し出すということがされました。

当時の解体修理の報告書がありますが、高山市には本はあるけど写真等は国にあります。

私たちも本で見ることしかありません。

芯柱 礎石の写真です。70cm位のものです。すぽんと柱が入ります。むき出しでおいてありますが、県の

重文です。元の場所ではないので、道路の近辺にあったものを写したものだという話を窺っています。

元の場所はわかりません。

国分寺周辺地割。塔の下、大門前、太線は奈良時代の地割。条里―奈良時代の太い線と太い線の間は、

1町あります。当時の田んぼは1町を10に分け1段(たん)とした。それが奈良時代の基本的な決め方です。

その決め方で短冊のような形を長地型。

半分に分けて中を10に分ける。これも広さは同じですが、半折型。

区分するには約束があって、当時の経済基盤は奈良時代は、人々の力を借りた農業力を集めたものでした。

米をもとにしたものでした。班田制というものでした。公地公民、国の土地を人々に与えてその収益の何%

かを吸い上げて、国を運営する。各地の色んな産物を調(みつぎ)の格好で出させたというのもあった。

租庸調…こんなことばがありました。租が米にかかる税金。調が各地の特産物。庸はいろんなところで働く

義務。労働。その代わりに布を出しなさいという税もあった。

飛騨の国は、祖は出しなさい。働く義務。地域の特産物については外された。全国で唯一免除されていた。

全国の税負担の内、全国唯一、飛騨の国は出さなくていいという特例を設けられていた。

その代わり、出さなくてもいいから、この代りに、匠丁を出しなさいということがきめられていた。

これは全国で唯一なんです。

飛騨は匠丁と言う物に非常に知られた存在でした。税金を免じてまでもこの仕事に準ずることになっていた。

いまの宮内省に配属され、国のいろんな建物の造営に携わった。奈良の都へも、平安の都でも飛騨の連中

が行って、中心的な働きをして、平城京、藤原京、平安京を建造しました。

1町は109m。男の人が、2反をもらった。6歳以上。女の人は2/3をもらう仕組み。収益の3%を税金に出して、

国家財政を支えた。男は死んだら返す。そういう風にしていた。

国分寺の本堂の下を掘った。黒い石が土台石。柱を固めるための意志が残っていた。

7間X4間の建物だった。と想像できます。柱との間隔は14尺、12尺、11尺というのがあった。

ほぼ30cm(29。697cm) 3.3mの柱間隔と言うのは大きなものです。

全体は、正面が88尺。奥行きが46尺阿多と言うことがわかります。

私たちが掘ったわけではありませんが、

礎石の下に固定した石が残る場合がありますので、柱の場所を推定できます。

辻ヶ森の写真です。

辻ヶ森の横からみた写真です。縁の下に礎石が残っていました。

たいのうのなかに取り込んでいた。建物をとっぱらったら、杉の木の縁の下側の方から、何十体もの

藁人形が出てきました。黒っぽいものも有りました。

辻ヶ森は100m四方。高山は200m四方だったと思われる。美濃の方は、尼寺は80mくらいと長さ200m位。

塔の中にお経を入れなさい。尼寺の方には塔を支える物がないので塔と言うものはないというのが通説。

詳細は分からない。

国分寺の辻ヶ森を上からみた写真。

下の石積みの状況から、どのような構造だったかがわかる。

地鎮祭をする。その時の祭に必要なものを穴を掘って埋めた。出てきませんでした。

飛騨の大工さん達の仕事が大変丁寧であることがわかる。

屋根の瓦は二万枚。加重がすごかった。柱の礎石が沈下することも考えられたが、礎石の下に石を敷き

詰めてあった。

1mの高さに盛り土をしてあるが、実は、1m最初に掘り下げて、5cm位積み上げてたたき、また5cm

汲んでは敲くという版築工法という工法が取られている。

スコップが通らないくらいの堅い土を敷き詰められていた。

地下2m位まで掘って盛り土がしてありました。

奈良の唐招提寺との比較。同じような形をしている。

奈良の興福寺の東金堂も同じ形をしている。

正面の幅、国分寺88.0 尼寺88.0

側面の幅 46.0 43.4

ほぼ同じ大きさの物であったと考えられる。

唐招提寺金堂、残っている部分は出来るだけ使う。そのため、昔の屋根より明治時代に修理した者の方が、

屋根が高くなっている。

赤保木の風土記の丘北側に赤保木瓦窯が残っています。ちょうど熊の神社の西裏になります。

陶器を焼く窯と同じように山の斜面に階段状にして並べ、2/3を重ねて登り窯にした。

非常に高温にすることができました。1200度くらいになる。薄いものだと支えないとひしゃげてしまうが、

破損がどうしても出土した。奈良から平安時代にかけては、平たい窯に変化した。7回くらい直して使った。

高さが狭くなった。

後ろに出土した瓦類を展示しております。国分寺と同じ物が出土しております。

蓮の花ビラが8枚。奈良時代後半の典型的デザイン。

垂木の先に瓦を敷詰めて、手の込んだ事をしていた。現在は。柱の先を白く塗っている。よその国分寺には

無いような丁寧な作りをしている。

美濃国分寺。公園化をしてある。この輪郭が全域を網羅している。伽藍の配置をほぼ全容を確認し、金堂、

講堂、塔については、確認している

鐘楼の字名=カネツキテン 字名は大事だと思います。

田んぼがあったところに国分寺をあてはめたものと思われる。

基壇の作りが、飛騨は1mほって、2mうわのせしてあったが、美濃の場合は、廻りを化粧してあった。

(基壇化粧)奈良ですと正面に、石で覆いをしてあったと思うが、斬り石で行う場合。川原石でやる場合。

美濃の場合は、レンガをつみたててあった。(土専(せん))という工法であった。三角のレンガも沢山出土している。

飛騨の場合はどのような毛書であったかは分からない。たぶん川原石ではなかったか。

瓦=飛騨の場合は奈良時代の瓦 国分寺を立てるためにデザインされました。

美濃の国では、本堂の下を調査してわかったこと。国分寺は8世紀中頃(741~)建ち始めるが、美濃の

場合は、罪土の中に7世紀末の瓦が大量に地堅めに使われていた。

建物の様式からしても、古い寺をどうも廃止して国分尼寺としたことが想像される。

塔が回廊の中にあるのは古い様式。飛騨は塔が回廊の外にあるので新しい形式。

天平勝宝八歳 飛騨国造 高市麻呂 大野郡大領 郡長官 自国国分寺知識物献物

金 造営 」 七位→従五位下をもらう。当時は6年に一度しか行かなかった。」

徳積善太記

田上家を訪問

先日、丹生川の田上家を訪問してきました。

ここは、「匠の館」という観光施設になっています。

あまり、知られていませんが、こちらの建物は、高山の重要文化財になっている「日下部邸」を

作った、大工さん 川尻治助が明治15年に建てた建造物です。

明治時代になって、それまでの建築物の規制がはずされた時の建物として日下部家と同じ

ように贅を尽くした建造物となっています。

パンフレットによると、玄関のところに見える太い梁木は、直系90cm、長さ8mと飛騨では

最大級のスケールです。

現在の田上さんは、5代目とのことですが、3代目の時にある程度いい家具類は処分された

ということでした。そのためか、玄関のつい立ては大変いいものでした。

清水麓松が画いた絵と、田中大秀の短冊をあしらって、作られています。

お仏壇にお参りさせていただきましたが、大変古い立派なお仏壇です。

江戸時代の作品と言われましたが、江戸時代中期と思われます。

浄土真宗のお仏壇で、中央に方便法身尊形が掲げられ、一般の在家のお仏壇でこういった

御本尊が掲げられているところはなかなか少ない。

御先祖の御志納がたくさんあったことの名残です。

二階には、田上さんの御親族の絵のほか、川尻治助が使用した道具が展示されていました。

外には「森の水族館」として10年も生きている、まぼろしの魚イトウがいたり。

鉄道模型Nゲージのジオラマがあったり。なかなか楽しい場所でした。

入場料500円です。

徳積善太

ここは、「匠の館」という観光施設になっています。

あまり、知られていませんが、こちらの建物は、高山の重要文化財になっている「日下部邸」を

作った、大工さん 川尻治助が明治15年に建てた建造物です。

明治時代になって、それまでの建築物の規制がはずされた時の建物として日下部家と同じ

ように贅を尽くした建造物となっています。

パンフレットによると、玄関のところに見える太い梁木は、直系90cm、長さ8mと飛騨では

最大級のスケールです。

現在の田上さんは、5代目とのことですが、3代目の時にある程度いい家具類は処分された

ということでした。そのためか、玄関のつい立ては大変いいものでした。

清水麓松が画いた絵と、田中大秀の短冊をあしらって、作られています。

お仏壇にお参りさせていただきましたが、大変古い立派なお仏壇です。

江戸時代の作品と言われましたが、江戸時代中期と思われます。

浄土真宗のお仏壇で、中央に方便法身尊形が掲げられ、一般の在家のお仏壇でこういった

御本尊が掲げられているところはなかなか少ない。

御先祖の御志納がたくさんあったことの名残です。

二階には、田上さんの御親族の絵のほか、川尻治助が使用した道具が展示されていました。

外には「森の水族館」として10年も生きている、まぼろしの魚イトウがいたり。

鉄道模型Nゲージのジオラマがあったり。なかなか楽しい場所でした。

入場料500円です。

徳積善太

新飛騨の匠_彫刻師村上さん

昨日ご紹介した村上さんは、かつて中日新聞に紹介されたこともあります。

「2011年10月1日中日新聞より

世界一の日本酒ラベル

フランス・パリで開かれた日本酒のアートラベル展

「Paris現代ジャポニズム芸術祭」で、国伝統工芸士の

村上貞夫さん【72】=高山市緑が丘町、の一位一刀彫

作品が最優秀の「仏日国民文化芸術振興賞」に輝いた。

芸術祭は、展覧会などを手掛けるMY・Yコミュニケー

ションズ(東京)が日本の文化を広めようとベルシー

美術館で初めて開催。日本の画家や書家、彫刻家など

の作品役360点を、特別醸造の日本酒「和の神聖寿」

(滋賀、池本酒造)のラベルにデザインして展示した。

村上さんの作品は幼少期の武田信玄をモチーフ。高山市

がJR高山駅前に植樹し、6年前に伐採したイチイで製作

した、来場したフランス人の評価も高く「日本の文化を

知ってもらうのにふさわしい作品」と最優秀に選ばれた。

村上さんは「一位一刀彫が世界に認められてうれしい。

またこのような賞を取れるように頑張っていきたい」と

話している。」

今回のルーブル美術館に展示されることになり、ますます飛騨の一位一刀彫が世界で

有名になることと思います。

徳積善太

「2011年10月1日中日新聞より

世界一の日本酒ラベル

フランス・パリで開かれた日本酒のアートラベル展

「Paris現代ジャポニズム芸術祭」で、国伝統工芸士の

村上貞夫さん【72】=高山市緑が丘町、の一位一刀彫

作品が最優秀の「仏日国民文化芸術振興賞」に輝いた。

芸術祭は、展覧会などを手掛けるMY・Yコミュニケー

ションズ(東京)が日本の文化を広めようとベルシー

美術館で初めて開催。日本の画家や書家、彫刻家など

の作品役360点を、特別醸造の日本酒「和の神聖寿」

(滋賀、池本酒造)のラベルにデザインして展示した。

村上さんの作品は幼少期の武田信玄をモチーフ。高山市

がJR高山駅前に植樹し、6年前に伐採したイチイで製作

した、来場したフランス人の評価も高く「日本の文化を

知ってもらうのにふさわしい作品」と最優秀に選ばれた。

村上さんは「一位一刀彫が世界に認められてうれしい。

またこのような賞を取れるように頑張っていきたい」と

話している。」

今回のルーブル美術館に展示されることになり、ますます飛騨の一位一刀彫が世界で

有名になることと思います。

徳積善太

新飛騨の匠_彫刻師の作品がルーブル美術館に

先日、彫刻師の村上さんがご来店くださいました。

最近、彫られた「手長足長」の彫刻が、このほどフランスのルーブル美術館に展示されるそうです。

その証明書。

賞状を見せてくださったのでお願いしたら、写真を撮らせてくださいました。

この手長足長は、平成23年12月15日発行の「美術の森」新年号 223P に掲載されています。

村上貞男さんは、1939年岐阜県生まれ。師 牛丸大峯市に師事した日本の伝統工芸士。一位一刀彫協会の

理事を務める傍ら、辻が森神社の宮司を務めておられます。

伝統工芸展では金賞4回受賞。その他、美術の社第一回伝統工芸作家大賞、パリ現代ジャパニズムj芸術祭、仏日

国民文化芸術振興賞などを受賞され、活躍されている現代の飛騨の匠です。

私とは、伝統工芸士研修会で谷口与鹿のお話をさせていただいた時からご縁が深まり、いろいろと彫刻に

ついて教えていただいています。今回は本当におめでとうございます。

なお、この手長足長像は約60cmくらいの大きさだそうです。

徳積善太

最近、彫られた「手長足長」の彫刻が、このほどフランスのルーブル美術館に展示されるそうです。

その証明書。

賞状を見せてくださったのでお願いしたら、写真を撮らせてくださいました。

この手長足長は、平成23年12月15日発行の「美術の森」新年号 223P に掲載されています。

村上貞男さんは、1939年岐阜県生まれ。師 牛丸大峯市に師事した日本の伝統工芸士。一位一刀彫協会の

理事を務める傍ら、辻が森神社の宮司を務めておられます。

伝統工芸展では金賞4回受賞。その他、美術の社第一回伝統工芸作家大賞、パリ現代ジャパニズムj芸術祭、仏日

国民文化芸術振興賞などを受賞され、活躍されている現代の飛騨の匠です。

私とは、伝統工芸士研修会で谷口与鹿のお話をさせていただいた時からご縁が深まり、いろいろと彫刻に

ついて教えていただいています。今回は本当におめでとうございます。

なお、この手長足長像は約60cmくらいの大きさだそうです。

徳積善太