HOME › 白川郷

第48回GS暮らしっく_赤谷城について

今日は、白川郷で第48回GS暮らしっくの講演会がありました。城郭研究家の佐伯先生が

講演をされました。その記録です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成24年4月25日 白川郷総合研修センター

48回GS暮らしっく

司会:本日の司会は佐藤が行います。それでは、会を代表して山崎秀信が御挨拶します。

山崎です。何時も集まって頂き有難うございます。いつも同じ話になりますが、白川郷五箇山が

世界遺産になって見えなくなることを無くそうと48回前から話をしていただいています。

今日も面白い話しが窺えるのではと思います。

ガイドをやっていまして、研究するというのではなく、他の人の話しを面白おかしく話すということを

やっています。講演をやってくれないかと言われ出掛けることも有ります。南砺市の井波町で五箇山

の平家伝説を話してきました。

いつもたどたどしい挨拶をしておりますが、その中で一番受けた話を紹介します。

白川と五箇山の人はどこから来たか。いろんな話の中の一つですが、米沢やすしさん。利賀村の

歴史研究者の書かれたノート。昭和37年の中に、金沢大学医学部解剖学教室の論文がありました。

五箇山白川郷の解剖学的人類学的研究。どういうことかというと、身体計測をやったり瞳の色、

髪の毛。男女ともに最も飛騨人に類似し、アイヌ系。富山とは隔絶している。

どちらかというと九州の人に近い。関東・東北とは明らかに相違。

何故平家の話と関係するかというと、九州の人たちを漕ぎ手で雇ったので落人になった可能性が

あると言って紹介しました。

少なくとも五箇山と白川は同じだという事でした。

北日本新聞に取り上げられました。昭和25年の調査と云う事で、戦後すぐDNAを調べることが

できない時代に、同じだった。

最近、自分がお話しして下さいといって話した話しで受けた話でした。

今日の話しは大変興味深い話しですので、よろしくお願いします。お集まりいただき有難うございました。

司会:佐伯先生の紹介をします。北陸城郭研究会会員。富山市在住。関西電力にお勤めの傍ら、

全国の城を研究。1500か所以上。岐阜県300カ所。200か所が岐阜県。講演や白川郷の城郭調査

などを行っておられます。

今日は赤谷で発見された城についてお話しいただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御紹介いただきました佐伯です。

今日は、赤谷で発見されたお城と云う事で白川村ではなく荘川町で発見されたお城の説明となります。最初にお断りしますが、この中には帰雲城の話と思って期待されていると思いますが、その話しはしません。赤谷の城についてお話ししたいと思います。ただ、帰雲城はわかりません。これが帰り雲に対して貴重なヒントをもたらせてくれるかもしれない部分があります。

それでは、スライドで説明します。

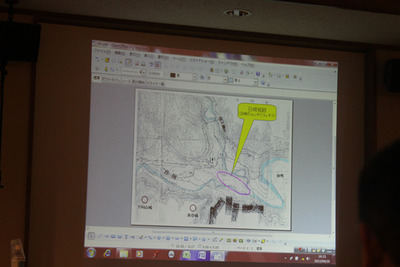

1)平成21年に発見された赤谷の城です。赤谷城と云うのは荘川にあります。

156号線の対岸になります。

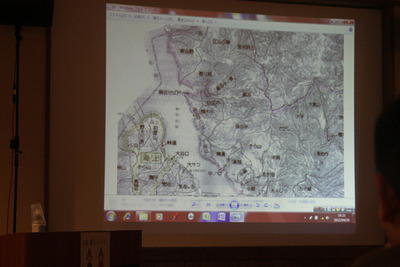

2)赤谷城につきましては田口さんが発見されました。その年の論文に既に発表されています。荘川と白川の境目にある。日崎の「むっきりこっきり」といわれていた伝承がありました。凹凸のある所をそう呼んでいたそうです。ます。その時の名前が日崎山城と中野山城として紹介されています。

本人がどういうつもりで付けたか存じませんが、一度論文に発表されるとそれが正式な名前になります。今のところそういう名前になっています。それが非常によろしくない。

中野があって、海上。城跡はどこにあるかと云うと、上の方になります。

字名は日崎でもなければ中野でもない所にありますので、学会に発表し直したいと思っています。赤谷城と下向山城で訂正したいと思っています。

3)因みに日崎山城は、尾神川と荘川の境目にある。日崎のむっきりこっきりといわれていた。凹凸のある所をそう呼んでいたそうです。そういう事で行きたいと思います。

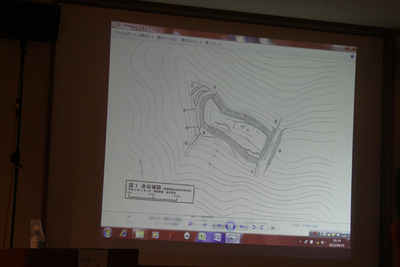

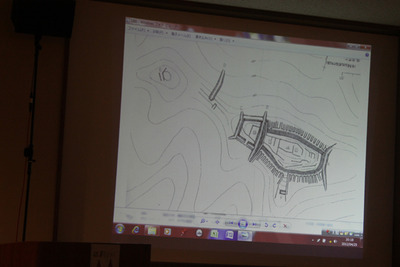

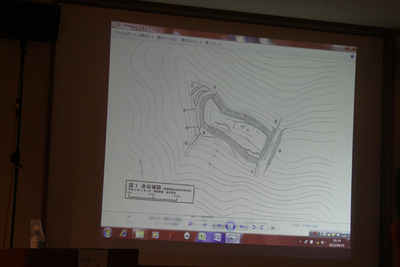

4)赤谷城平面図

もう一つお断りしたいのは、3年立っていますので、幾人かの城郭研究者が調査済みです。

お城の上の方や下の方にあるという話も有りましたが、下流にも上流にも城跡が認められませんでした。この範囲が城跡だという事で話しをさせていただきます。

この資料の3番を見ていただきたいのですが、934m 遺構が240m飛騨ではまだまだ高い方ではありません。飛騨では標準的です。保存状態は良い。昔の姿をよくとどめています。もう一つこの城で重要なのは、場所です。昔は街道が下に走っていましたが、尾神郷からおりてくる丁度合流点に築かれているということを覚えておいてください。

道についても後ほど触れますが、信仰の道として重要です。

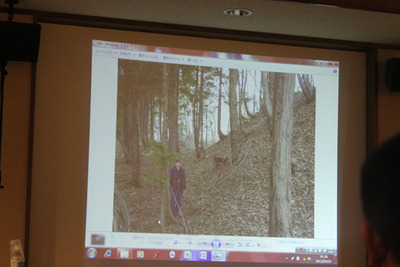

5)から堀の形です。人工的に切ってあります。6m位の自然地形を45度くらい削ってある。

6)尾根続きの処10m深さ4m大規模なもの。

お城の概要としては、こんな所ですが、お城に行ってびっくりしたのは大きさです。

130m位の大きさ。飛騨では之を超える規模のものは16個しかありません。16のうち、高原諏訪城や廣瀬城などの江馬や三木の城などです。

堀切は幅が14mくらい。回りの切ぬしが6m。之を超える規模のものは飛騨では8つ。飛騨でも10本の指に入る位の大きさと言える。

こういうものを築くことができる人間は、一村や二村を支配する人ではなくて郡クラスの豪族しかできない。御母衣湖の対岸に見つかったという事で、信じられませんでした。

観発見で残っていることが考えられなかった。発見できた喜びと云うより未発見であることの衝撃があった。

庄川沿いのお城。新渕城、向牧戸、荻町城。小白川砦は50mクラス。いかに大きいかと云うことがわかると思う。

7)小白川砦。堺川ダムの合流点。このお城の大事な所はその下に高坊と中坊と云うのがある。城の下の台地にお寺があったかもしれない。

これが小白川砦です。

今見つかったのは如何に巨大か解ると思います。

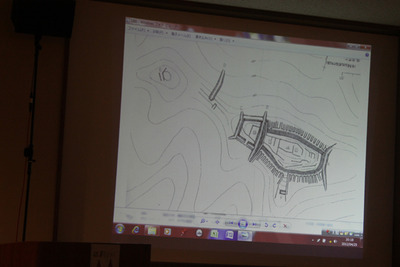

8)ただ大きいというだけではなく巧妙に造ってあります。尾根の先端に向けて城がありますが、尾根の先端から攻めてきた敵は堀切にぶつかります。45度も有ります。これはほとんど絶壁です。登れなかったと思います。敵はどうするかというと二手に別れます。分かれた敵は谷底に行くだけ。南に行った敵をどう対応するか考えられている。側面に廻り込ませないように、ずっと尾根に人工的な壁を延々と作っている。廻り込ませないようにしている。敵に対して、廓を造り、小さな廓があり見張っている。ここで廻り込ませない工夫をしています。尾根を切って横堀を廻らして絶対に敵を廻り込ませない工夫が見られます。

一つ考えていただきたいのは、これが全部ワンセットのお城だということです。どういうことかというと、これは堀とか切ぬしと云う斜面なんですが、ワンセットで機能する。どれか一つ欠けても機能しない。一つがワンセット。堀があったとしても、切ぬしがなければ敵が中に入ってきます。ずっと張り巡らすことで、敵がなかなか入れない。もう一つ谷に向けて切ぬしを造っている。小さな弊とか廓を造っている。ワンセットの防御機能になっている。これをさらに言わせていただくと、これが一つ欠けても機能しない。同一の人間が同一の時代に全部造ったということが言えます。ばらばらの時代に造ったとかいうのではありません。

東側についても、堀切を造って廻り込ませないような工夫がされています。

これが、お城を考える上で重要になってきます。

同一時代に同一の人間が造ったとすると、先祖代々何代にも渡って造ってきたお城ではないということです。一定の時期に造ったものでしかないということが言えます。それが現われているのが、平坦面です。ほとんど自然地形になっています。ほとんど建物が立っていた形跡がありません。これはどういうことかといいますと、建物が立って、ほとんど自然地形で整形されていないということです。回りは整形されています。

ほとんど自然地形の儘で残っています。そう解釈すると、大規模な建物が立たないということが裏返していえばいえます。大規模な建物が立たないということは、簡単なものであったと思われます。プレハブや小屋みたいなものだと思います。

短期間の籠城でしかあり得ない。先祖代々何100年にもたって使われたお城ではないということが言えます。

これはいつ頃のものか。

いつ誰が造ったかという決定的な遺構が残っています。幸いなことに残っているので年代の絞り込みが可能です。横堀がありますが、そこに溝があります。深さが50cmくらいですが、昔は1m位あったと思います。

その横堀が残っている事例は、13条残っていて、12条までが天正年間のものです。

さらに、この中で重要なのは、横堀が残っているという事と廻り込ませないような遺構がある。これは最終的には天正年間まで下ることができます。

下るつまり、下限の話しです。天正年間まで下がることができるだろうと思います。そしたら、上限はどこになるのか。横堀を持つお城は天正年間。もう一つはワンセットで全部作られているということでは、同一の人間が造ったということであれば、天正年間を余り遡らない時代だと思われます。

もう少し古いものが見られれば1500年代まで遡る事ができるのですが、そういうものがありません。

上の大規模な平坦面しかないという事で、天正年間に築城されてそのまま廃城になったと考えられます。

誰が築城したのか

小さな土豪クラスではない。まさに郡単位を支配。築城が天正年間。ということになると、たった1人しか該当しない。内ヶ島氏でいいのではと思います。

帰雲城とは言いません。そういう風に考えて行くと、内ヶ島氏が天正年間に築城した可能性が大です。

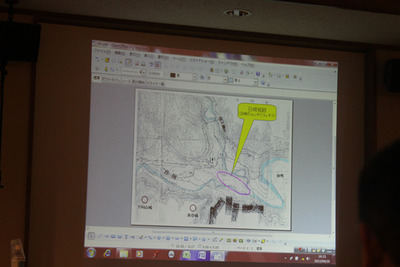

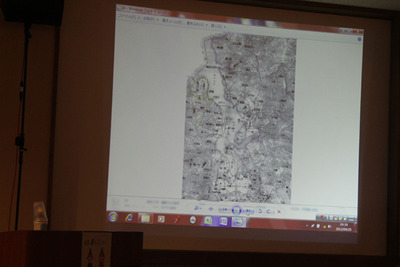

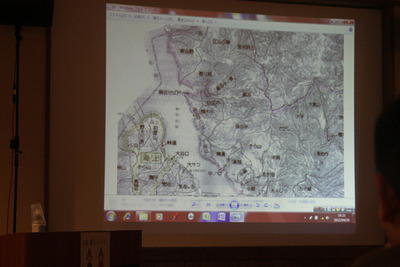

何故ここか。金森長近軍が飛騨に進攻。越前の石徹白から尾神郷を下ったという話しがある。しかし否定的な見解を持っている。石徹白にて話しを窺ったところ、尾神郷の、三の峰から下りたという人も有れば、勝山から赤兎岳を超えて来たという人も有った。修験者位しかないという見解を持っていた。ところが、石徹白に白山絵図があった。

この囲ってある所が重要で、「ひだがたへ」という峠があった。中州宿。尾根と尾根を修験していく尾根越えをする一般の宿であった。これがどこかと云うと、こちらになります。

金森軍が通ったとなると、これが重要なルート。

越前から飛騨に抜ける最短ルートとして信仰の道と相まって、存在していたと思われる。

そういうことであると、尾神郷のルートは重要なルートとなる。

何故ここに城があるかは、ルートがあった。天正13年飛騨に来た時には、赤谷城跡は内ヶ島氏の城であった。金森軍を撃退するということが考えられる。短期間と云うことであるので、金森軍が攻めてくることがわかり、この城を造った。一ヶ月くらいで出来たと思う。ということで考え方は合致する。

赤谷城は天正13年に内ヶ島氏によって築城されたと思われる、一時的な城郭だと思います。

色んな推測から言えるので有ります。これが赤谷城についての見解であります。

下向山城がもう一つ発見されています。800mしか離れていません。

この城は、超省エネの城。全く無駄を省いてある。平坦面が全くない。ずっと自然地形。城の鉄則である尾根の前と後ろを切ってある。だけど残念ながら時代を特定する物を残していない。形からだけでは推測ができない。推測すれば、赤谷と800mしか離れていないということ。このお城も、平坦面が全くないという事で、臨時的なお城だとすると、一つの可能性としては赤谷城と一緒に造られた出城・子城として作られたと考えてもよい。

残念ながら今言えるのはそれだけ。

下向山城については詳しく言及できない。800mしか離れていないので、赤谷城とつながりがあったものと思われます。

以上で2つの城を説明しました。縄張りを見ることで、天正13年に造ったものとして内ヶ島氏が造ったのではと思います。

内ヶ島氏は越中、美濃等に隣接する大きなエリアを持っていた。内ヶ島氏と云うのが国人級の人だということが、物証で証明できたと思う。

帰り雲城が、どんな形をしてどこにあったかというヒントを与えてくれたと思います。

お城の話しはこんなところで終わっておきます。

もう一つお話ししたいのは、お城の研究を30年やっていますが、登山も30年経験しています。日本の山を大体いっていますが、白川村の白山は年に45回登っています。好きな山です。白山は山陵がなだらか。ブナ林が多い。東北の白神山地のブナ林は知りませんが、白山のブナ林はトップクラス。立山もいいが、比較にならないくらいすごい。白山は富山石川岐阜福井にまたがっているが良く残っているのが白川村のブナ林。石川県のちぶりおね白山釈迦岳のブナ林がすごいというが白川村は問題にならないくらいすごい。白川村の貴重な宝の一部だと思います。うまく生かしていくことも重要。というのは、石川県の白山はバスを何台も連ねてくるので有名だが、単なるレジャー。白川村の白山は自然豊かで森の美しさを残している。だから、今日は石川県は悪い例として、ああなっちゃいけないということで白川村の宝を生かす手立てはないかと思います。

今後村の方と話し合っていきたいと思います。

石川、富山からみた白山の歴史がありますが、白川村からみた白山の歴史を研究してPRした方がいいと思います。

お城同様、失敗しない形でお勧めできればいいなと思います。

司会:それではせっかくの機会ですので、質疑応答に入りたいと思います。質問のある方は挙手をしてお願いします。

Q質問 山崎:山城は専門ではないのですが、どういう戦いをしたのですか。城に籠もって待っているというのではないと思いますが。

佐伯:おそらく立て籠って戦ったというものです。おそらくこの下に国人級の領主がいて、臨時的に1カ月か2カ月廃棄されたお城だと思います。

Q山崎:そこに立て籠もったという。ものですか。

佐伯:普段の居館は麓にあったと思います。

通り過ぎるのを待つか、籠城して戦ったものだと思います。

金森が石徹白から攻めてくるだろうというのは1年くらい前からありました。

Q長瀬:城と砦とのろし台というのは具体的にどう違うのですか?

佐伯:ほとんど違わないので答えがありません。でっかいのをお城。小さいのを砦。どこからどこまでが大きくて、どこからどこまでが小さいかというとわからない。

感覚的に、50mを下回ると何となく砦。50mを上回ると城かなと思います。のろし台は大きいとか小さいではなくて、いわゆる防御施設が無いもの。空掘りなどが無いもの。のろしの施設を併用したものだと言えます。

1カ月で作れるくらいの城なので、そんなに手は掛けてないと思います。

長期間滞在するつもりはないから、プレハブの小屋みたいなものだったと思います。

Q何人位籠城できるのか。

100人位は大丈夫かと思います。

Q飛騨界隈の城跡で短期間の城跡はあるのか

わずかながらあります。金森が攻めるにあたって造られたものは、三木氏も作っていまして、国府の城がそうです。

Q鉄砲は使わなかったのか

大規模な鉄砲の導入はなかったと思います。この形からは内ヶ島と三木はほんの数丁だった思われます。

それでは、これで、佐伯先生の後援を終りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

徳積善太記

講演をされました。その記録です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成24年4月25日 白川郷総合研修センター

48回GS暮らしっく

司会:本日の司会は佐藤が行います。それでは、会を代表して山崎秀信が御挨拶します。

山崎です。何時も集まって頂き有難うございます。いつも同じ話になりますが、白川郷五箇山が

世界遺産になって見えなくなることを無くそうと48回前から話をしていただいています。

今日も面白い話しが窺えるのではと思います。

ガイドをやっていまして、研究するというのではなく、他の人の話しを面白おかしく話すということを

やっています。講演をやってくれないかと言われ出掛けることも有ります。南砺市の井波町で五箇山

の平家伝説を話してきました。

いつもたどたどしい挨拶をしておりますが、その中で一番受けた話を紹介します。

白川と五箇山の人はどこから来たか。いろんな話の中の一つですが、米沢やすしさん。利賀村の

歴史研究者の書かれたノート。昭和37年の中に、金沢大学医学部解剖学教室の論文がありました。

五箇山白川郷の解剖学的人類学的研究。どういうことかというと、身体計測をやったり瞳の色、

髪の毛。男女ともに最も飛騨人に類似し、アイヌ系。富山とは隔絶している。

どちらかというと九州の人に近い。関東・東北とは明らかに相違。

何故平家の話と関係するかというと、九州の人たちを漕ぎ手で雇ったので落人になった可能性が

あると言って紹介しました。

少なくとも五箇山と白川は同じだという事でした。

北日本新聞に取り上げられました。昭和25年の調査と云う事で、戦後すぐDNAを調べることが

できない時代に、同じだった。

最近、自分がお話しして下さいといって話した話しで受けた話でした。

今日の話しは大変興味深い話しですので、よろしくお願いします。お集まりいただき有難うございました。

司会:佐伯先生の紹介をします。北陸城郭研究会会員。富山市在住。関西電力にお勤めの傍ら、

全国の城を研究。1500か所以上。岐阜県300カ所。200か所が岐阜県。講演や白川郷の城郭調査

などを行っておられます。

今日は赤谷で発見された城についてお話しいただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御紹介いただきました佐伯です。

今日は、赤谷で発見されたお城と云う事で白川村ではなく荘川町で発見されたお城の説明となります。最初にお断りしますが、この中には帰雲城の話と思って期待されていると思いますが、その話しはしません。赤谷の城についてお話ししたいと思います。ただ、帰雲城はわかりません。これが帰り雲に対して貴重なヒントをもたらせてくれるかもしれない部分があります。

それでは、スライドで説明します。

1)平成21年に発見された赤谷の城です。赤谷城と云うのは荘川にあります。

156号線の対岸になります。

2)赤谷城につきましては田口さんが発見されました。その年の論文に既に発表されています。荘川と白川の境目にある。日崎の「むっきりこっきり」といわれていた伝承がありました。凹凸のある所をそう呼んでいたそうです。ます。その時の名前が日崎山城と中野山城として紹介されています。

本人がどういうつもりで付けたか存じませんが、一度論文に発表されるとそれが正式な名前になります。今のところそういう名前になっています。それが非常によろしくない。

中野があって、海上。城跡はどこにあるかと云うと、上の方になります。

字名は日崎でもなければ中野でもない所にありますので、学会に発表し直したいと思っています。赤谷城と下向山城で訂正したいと思っています。

3)因みに日崎山城は、尾神川と荘川の境目にある。日崎のむっきりこっきりといわれていた。凹凸のある所をそう呼んでいたそうです。そういう事で行きたいと思います。

4)赤谷城平面図

もう一つお断りしたいのは、3年立っていますので、幾人かの城郭研究者が調査済みです。

お城の上の方や下の方にあるという話も有りましたが、下流にも上流にも城跡が認められませんでした。この範囲が城跡だという事で話しをさせていただきます。

この資料の3番を見ていただきたいのですが、934m 遺構が240m飛騨ではまだまだ高い方ではありません。飛騨では標準的です。保存状態は良い。昔の姿をよくとどめています。もう一つこの城で重要なのは、場所です。昔は街道が下に走っていましたが、尾神郷からおりてくる丁度合流点に築かれているということを覚えておいてください。

道についても後ほど触れますが、信仰の道として重要です。

5)から堀の形です。人工的に切ってあります。6m位の自然地形を45度くらい削ってある。

6)尾根続きの処10m深さ4m大規模なもの。

お城の概要としては、こんな所ですが、お城に行ってびっくりしたのは大きさです。

130m位の大きさ。飛騨では之を超える規模のものは16個しかありません。16のうち、高原諏訪城や廣瀬城などの江馬や三木の城などです。

堀切は幅が14mくらい。回りの切ぬしが6m。之を超える規模のものは飛騨では8つ。飛騨でも10本の指に入る位の大きさと言える。

こういうものを築くことができる人間は、一村や二村を支配する人ではなくて郡クラスの豪族しかできない。御母衣湖の対岸に見つかったという事で、信じられませんでした。

観発見で残っていることが考えられなかった。発見できた喜びと云うより未発見であることの衝撃があった。

庄川沿いのお城。新渕城、向牧戸、荻町城。小白川砦は50mクラス。いかに大きいかと云うことがわかると思う。

7)小白川砦。堺川ダムの合流点。このお城の大事な所はその下に高坊と中坊と云うのがある。城の下の台地にお寺があったかもしれない。

これが小白川砦です。

今見つかったのは如何に巨大か解ると思います。

8)ただ大きいというだけではなく巧妙に造ってあります。尾根の先端に向けて城がありますが、尾根の先端から攻めてきた敵は堀切にぶつかります。45度も有ります。これはほとんど絶壁です。登れなかったと思います。敵はどうするかというと二手に別れます。分かれた敵は谷底に行くだけ。南に行った敵をどう対応するか考えられている。側面に廻り込ませないように、ずっと尾根に人工的な壁を延々と作っている。廻り込ませないようにしている。敵に対して、廓を造り、小さな廓があり見張っている。ここで廻り込ませない工夫をしています。尾根を切って横堀を廻らして絶対に敵を廻り込ませない工夫が見られます。

一つ考えていただきたいのは、これが全部ワンセットのお城だということです。どういうことかというと、これは堀とか切ぬしと云う斜面なんですが、ワンセットで機能する。どれか一つ欠けても機能しない。一つがワンセット。堀があったとしても、切ぬしがなければ敵が中に入ってきます。ずっと張り巡らすことで、敵がなかなか入れない。もう一つ谷に向けて切ぬしを造っている。小さな弊とか廓を造っている。ワンセットの防御機能になっている。これをさらに言わせていただくと、これが一つ欠けても機能しない。同一の人間が同一の時代に全部造ったということが言えます。ばらばらの時代に造ったとかいうのではありません。

東側についても、堀切を造って廻り込ませないような工夫がされています。

これが、お城を考える上で重要になってきます。

同一時代に同一の人間が造ったとすると、先祖代々何代にも渡って造ってきたお城ではないということです。一定の時期に造ったものでしかないということが言えます。それが現われているのが、平坦面です。ほとんど自然地形になっています。ほとんど建物が立っていた形跡がありません。これはどういうことかといいますと、建物が立って、ほとんど自然地形で整形されていないということです。回りは整形されています。

ほとんど自然地形の儘で残っています。そう解釈すると、大規模な建物が立たないということが裏返していえばいえます。大規模な建物が立たないということは、簡単なものであったと思われます。プレハブや小屋みたいなものだと思います。

短期間の籠城でしかあり得ない。先祖代々何100年にもたって使われたお城ではないということが言えます。

これはいつ頃のものか。

いつ誰が造ったかという決定的な遺構が残っています。幸いなことに残っているので年代の絞り込みが可能です。横堀がありますが、そこに溝があります。深さが50cmくらいですが、昔は1m位あったと思います。

その横堀が残っている事例は、13条残っていて、12条までが天正年間のものです。

さらに、この中で重要なのは、横堀が残っているという事と廻り込ませないような遺構がある。これは最終的には天正年間まで下ることができます。

下るつまり、下限の話しです。天正年間まで下がることができるだろうと思います。そしたら、上限はどこになるのか。横堀を持つお城は天正年間。もう一つはワンセットで全部作られているということでは、同一の人間が造ったということであれば、天正年間を余り遡らない時代だと思われます。

もう少し古いものが見られれば1500年代まで遡る事ができるのですが、そういうものがありません。

上の大規模な平坦面しかないという事で、天正年間に築城されてそのまま廃城になったと考えられます。

誰が築城したのか

小さな土豪クラスではない。まさに郡単位を支配。築城が天正年間。ということになると、たった1人しか該当しない。内ヶ島氏でいいのではと思います。

帰雲城とは言いません。そういう風に考えて行くと、内ヶ島氏が天正年間に築城した可能性が大です。

何故ここか。金森長近軍が飛騨に進攻。越前の石徹白から尾神郷を下ったという話しがある。しかし否定的な見解を持っている。石徹白にて話しを窺ったところ、尾神郷の、三の峰から下りたという人も有れば、勝山から赤兎岳を超えて来たという人も有った。修験者位しかないという見解を持っていた。ところが、石徹白に白山絵図があった。

この囲ってある所が重要で、「ひだがたへ」という峠があった。中州宿。尾根と尾根を修験していく尾根越えをする一般の宿であった。これがどこかと云うと、こちらになります。

金森軍が通ったとなると、これが重要なルート。

越前から飛騨に抜ける最短ルートとして信仰の道と相まって、存在していたと思われる。

そういうことであると、尾神郷のルートは重要なルートとなる。

何故ここに城があるかは、ルートがあった。天正13年飛騨に来た時には、赤谷城跡は内ヶ島氏の城であった。金森軍を撃退するということが考えられる。短期間と云うことであるので、金森軍が攻めてくることがわかり、この城を造った。一ヶ月くらいで出来たと思う。ということで考え方は合致する。

赤谷城は天正13年に内ヶ島氏によって築城されたと思われる、一時的な城郭だと思います。

色んな推測から言えるので有ります。これが赤谷城についての見解であります。

下向山城がもう一つ発見されています。800mしか離れていません。

この城は、超省エネの城。全く無駄を省いてある。平坦面が全くない。ずっと自然地形。城の鉄則である尾根の前と後ろを切ってある。だけど残念ながら時代を特定する物を残していない。形からだけでは推測ができない。推測すれば、赤谷と800mしか離れていないということ。このお城も、平坦面が全くないという事で、臨時的なお城だとすると、一つの可能性としては赤谷城と一緒に造られた出城・子城として作られたと考えてもよい。

残念ながら今言えるのはそれだけ。

下向山城については詳しく言及できない。800mしか離れていないので、赤谷城とつながりがあったものと思われます。

以上で2つの城を説明しました。縄張りを見ることで、天正13年に造ったものとして内ヶ島氏が造ったのではと思います。

内ヶ島氏は越中、美濃等に隣接する大きなエリアを持っていた。内ヶ島氏と云うのが国人級の人だということが、物証で証明できたと思う。

帰り雲城が、どんな形をしてどこにあったかというヒントを与えてくれたと思います。

お城の話しはこんなところで終わっておきます。

もう一つお話ししたいのは、お城の研究を30年やっていますが、登山も30年経験しています。日本の山を大体いっていますが、白川村の白山は年に45回登っています。好きな山です。白山は山陵がなだらか。ブナ林が多い。東北の白神山地のブナ林は知りませんが、白山のブナ林はトップクラス。立山もいいが、比較にならないくらいすごい。白山は富山石川岐阜福井にまたがっているが良く残っているのが白川村のブナ林。石川県のちぶりおね白山釈迦岳のブナ林がすごいというが白川村は問題にならないくらいすごい。白川村の貴重な宝の一部だと思います。うまく生かしていくことも重要。というのは、石川県の白山はバスを何台も連ねてくるので有名だが、単なるレジャー。白川村の白山は自然豊かで森の美しさを残している。だから、今日は石川県は悪い例として、ああなっちゃいけないということで白川村の宝を生かす手立てはないかと思います。

今後村の方と話し合っていきたいと思います。

石川、富山からみた白山の歴史がありますが、白川村からみた白山の歴史を研究してPRした方がいいと思います。

お城同様、失敗しない形でお勧めできればいいなと思います。

司会:それではせっかくの機会ですので、質疑応答に入りたいと思います。質問のある方は挙手をしてお願いします。

Q質問 山崎:山城は専門ではないのですが、どういう戦いをしたのですか。城に籠もって待っているというのではないと思いますが。

佐伯:おそらく立て籠って戦ったというものです。おそらくこの下に国人級の領主がいて、臨時的に1カ月か2カ月廃棄されたお城だと思います。

Q山崎:そこに立て籠もったという。ものですか。

佐伯:普段の居館は麓にあったと思います。

通り過ぎるのを待つか、籠城して戦ったものだと思います。

金森が石徹白から攻めてくるだろうというのは1年くらい前からありました。

Q長瀬:城と砦とのろし台というのは具体的にどう違うのですか?

佐伯:ほとんど違わないので答えがありません。でっかいのをお城。小さいのを砦。どこからどこまでが大きくて、どこからどこまでが小さいかというとわからない。

感覚的に、50mを下回ると何となく砦。50mを上回ると城かなと思います。のろし台は大きいとか小さいではなくて、いわゆる防御施設が無いもの。空掘りなどが無いもの。のろしの施設を併用したものだと言えます。

1カ月で作れるくらいの城なので、そんなに手は掛けてないと思います。

長期間滞在するつもりはないから、プレハブの小屋みたいなものだったと思います。

Q何人位籠城できるのか。

100人位は大丈夫かと思います。

Q飛騨界隈の城跡で短期間の城跡はあるのか

わずかながらあります。金森が攻めるにあたって造られたものは、三木氏も作っていまして、国府の城がそうです。

Q鉄砲は使わなかったのか

大規模な鉄砲の導入はなかったと思います。この形からは内ヶ島と三木はほんの数丁だった思われます。

それでは、これで、佐伯先生の後援を終りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

徳積善太記

合掌造りの屋根の葺き方

今日、仕事で白川郷帰りに、今度の4/7 GS暮らしっくの講演の打ち合わせをしました。上手さんと板谷さんとお話していたところへ、五箇山の山崎さんが登場され、五箇山と白川郷の合掌造りの違いや研究内容について、とても貴重なお話を伺うことができました。

驚いたのは、五箇山の茅の葺き方が、白川郷と違うこと。白川郷では、屋根全体を葺くのに対し、五箇山では、片方の屋根を1/3づつ葺く家があったとか。3年ごとに、6回に分けて葺いたそうです。

下ろした茅は、肥料として農業に使ったようで、小さな村では白川郷でもこのようなふき方をしていたそうです。とても勉強になりました。

こちらは、白川郷の一般的な屋根の葺き方。

白川郷では結の団結を使って村総出で、一気に葺くそうです。ただし、最近は五箇山でもこの方式をとるらしい。理由は、つなぎ目から雨漏りしやすいことと、足場を組むのに費用がかかること。効率が悪いこと。また、作業する方の年齢が上がってきて最近2人ほど怪我や事故があったからだそうです。

白山広域文化研究会の設立準備2

白川郷や白山の東側の歴史、文化、民俗、風土を研究するための研究会を

このほど立ち上げることになりました。

本日、第二回の設立準備会の会議を白川郷道の駅図書館で開催しました。

今まで、白山文化については、勝山市、白山市、郡上市など、白山の馬場と呼ばれる

登山口がある所で、研究がおこなわれてまいりました。

しかし、白山のふもとである東側の白川郷(大野郡白川村)、南砺市五箇山町、高山市荘川町・

清見町、郡上市高鷲町などでは、研究がなかなか進んでいませんでした。

このほど、名称も広域文化研究会とつけることで、既存の団体とも連携を取っていきたい

と思います。

3月24日13時より、道の駅白川郷 研修室にて設立総会を開催いたします。

14時頃から記念講演会を開催しますので、ぜひともご参加ください。

なお、年会費(入会金)は3000円。講演会費用(資料代)500円です。

講演会のみの参加も可能です。

徳積善太

このほど立ち上げることになりました。

本日、第二回の設立準備会の会議を白川郷道の駅図書館で開催しました。

今まで、白山文化については、勝山市、白山市、郡上市など、白山の馬場と呼ばれる

登山口がある所で、研究がおこなわれてまいりました。

しかし、白山のふもとである東側の白川郷(大野郡白川村)、南砺市五箇山町、高山市荘川町・

清見町、郡上市高鷲町などでは、研究がなかなか進んでいませんでした。

このほど、名称も広域文化研究会とつけることで、既存の団体とも連携を取っていきたい

と思います。

3月24日13時より、道の駅白川郷 研修室にて設立総会を開催いたします。

14時頃から記念講演会を開催しますので、ぜひともご参加ください。

なお、年会費(入会金)は3000円。講演会費用(資料代)500円です。

講演会のみの参加も可能です。

徳積善太

白川郷荻町の獅子頭

先日、白川郷荻町の荻町八幡神社にお邪魔した時に、横に隣接している「どぶろくの館」の

展示物を見せていただきました。

冬の間は、閉鎖中ですが、特別に見せていただいた時の写真です。

夏季営業期間中には、拝観料の代わりにお賽銭をあげていただくと、お神酒として本物の

どぶろくがいただけます。

その時に、展示してあった、獅子舞の獅子頭の写真です。

もともと、古い獅子頭が伝わっていましたが、昭和58年に補修されて、新しく見えますが、

もとは、古いままの獅子頭です。

キャプションの表示については下記のようになっています。

「白川八幡神社の獅子舞

当神社の獅子舞には、寛永12年(1635)再建の折、宮居の悠久

の鎮めにと作られ奉納された姫獅子と、その後天保年間に天災、

悪疫があいついだため、獅子を抑えるために獅子取りの少年二

人を加えてつくられた雄獅子の二つの舞があります。

姫獅子は七つの形よりなる静かで優雅な舞であり、姫獅子の

獅子頭は大切に取り扱われてきました。

それに対し雄獅子は十の形よりなる勇壮で荒々しく乱舞する

ものであり、その獅子頭のいたみも激しく、左に展示されてい

る獅子頭にもあるように、歯が欠けたり、無数の刀傷などによ

り、これまでに何度も作り直されています。」

獅子頭(姫獅子)

(社宝)

製作:江戸時代初期

(昭和58年破損により修正された)

獅子頭(雄獅子)

昭和初期のもの(左)

大正時代のもの(右)

徳積善太

展示物を見せていただきました。

冬の間は、閉鎖中ですが、特別に見せていただいた時の写真です。

夏季営業期間中には、拝観料の代わりにお賽銭をあげていただくと、お神酒として本物の

どぶろくがいただけます。

その時に、展示してあった、獅子舞の獅子頭の写真です。

もともと、古い獅子頭が伝わっていましたが、昭和58年に補修されて、新しく見えますが、

もとは、古いままの獅子頭です。

キャプションの表示については下記のようになっています。

「白川八幡神社の獅子舞

当神社の獅子舞には、寛永12年(1635)再建の折、宮居の悠久

の鎮めにと作られ奉納された姫獅子と、その後天保年間に天災、

悪疫があいついだため、獅子を抑えるために獅子取りの少年二

人を加えてつくられた雄獅子の二つの舞があります。

姫獅子は七つの形よりなる静かで優雅な舞であり、姫獅子の

獅子頭は大切に取り扱われてきました。

それに対し雄獅子は十の形よりなる勇壮で荒々しく乱舞する

ものであり、その獅子頭のいたみも激しく、左に展示されてい

る獅子頭にもあるように、歯が欠けたり、無数の刀傷などによ

り、これまでに何度も作り直されています。」

獅子頭(姫獅子)

(社宝)

製作:江戸時代初期

(昭和58年破損により修正された)

獅子頭(雄獅子)

昭和初期のもの(左)

大正時代のもの(右)

徳積善太

白川郷荻町八幡神社の節分祭

いつもは、大隆寺の妙見祭(節分祭)にお邪魔していますが、今日は、調査を兼ねて白川郷の

節分祭にお邪魔してきました。

昨日まで186cmの大雪の降った白川郷は、ごらんのとおりの積雪。

この状態では、そろそろ雪下ろしをしないと、あぶないですね。

神社の境内も人が住んでいないのでご覧のとおりの積雪。

こんな雪で、神事ができるのかと心配しました。

神事の前の風景。こちらの神社では、神主さんも出仕の前は下段から進まれるんですね。

雅楽の演奏が始まりました。

出仕の曲は「越天楽」。距離がないのですぐに終わりました。

自分の雅楽会の演奏はよく聞きますが、他の雅楽会の演奏を聴いたのは久しぶりです。

献撰の儀。神様の前にお供え物をします。

雅楽の演奏の中、こちらの神社では、神主さんではなく、一般の方が正装して行ないます。

さすがに、神事の最中は、写真撮影ができないので、遠慮しました。

こちらの氏子の方は、祝詞奏上の最中は、畳に頭がつくくらい平伏されていました。

とても驚きました。

祝詞の後は、氏子の皆さんの名前をすべて呼ばれました。結構時間がかかった祝詞でした。

また、おそらく神社本庁の祝詞と節分の厄祓いの祝詞でしょう。祝詞が三つありました。

玉串奉奠では、総代さんから順番に奉奠されましたが、総代さんの装束を見てください。

神主さんのように、白の着物を羽織の下にお召しになっています。

よくみると、下の着物は、袴ではなくモンペです。そういうところで神主さんと差別がされて

いるんですね。

こちらでは、年中行事を小祭、中祭、大祭に区別され、中祭以上は、正装が義務付けられて

いるそうです。ちなみに、大祭は、新年祭と例大祭の2つです。

また、通常の神社では、玉串奉奠の時には太々神楽が奏上されますが、こちらでは、雅楽が

奏上されました。この曲は、初めて聞いた曲で、聞いたことのない曲でした。

(手ぶれですいません)

驚いたのは、羽織の紋。よく見ると16枚の菊になっています。

16枚の菊は、天皇家と同じ。

高山の桜山八幡神社でも、こちらの神社と同じ「応神天皇」を御祭神としてお祭りになっていますが、

そちらは遠慮して、紋は1枚たして17枚になっています。

今まで、16枚の菊の紋の神社を見たことがありません。これには驚きました。

神事が終わり、出席者から福男と福女の方が選ばれました。

お二人とも、厄祓いでご出席でしたが、突然の御指名にびっくり。

それでも、ちゃんと着物を着て、臨まれました。

(あわてて着たからか、袴のはき方が、前後ろひもの結び方が逆でした)

福男、福女の人と、神主さんが一緒に豆をまかれました。

「鬼は外、福は内」の声が拝殿に響きました。

最後に、神主さんがご挨拶をされ、今日のお参りのお礼。そして、厄祓いをされたお二人の

お話をされました。

さすがは、どぶろく祭の里。

こちらのお神酒は、もちろん「どぶろく」でした。

このお酒、大変口当たりがいいのですが、あとからかなり酔うんですよね。

私もかつて、どぶろく祭りで、めったに酔わないんですが、その時は全く覚えていなくて、いろんな

方にご迷惑をかけたそうです。

一排のあと、みんなでお神酒をいただきました。

とってもおいしかったです。

こちらの神社では直会(なおらい)という料理をふるまうことはなく、どぶろくをいただいてお開きと

なりました。

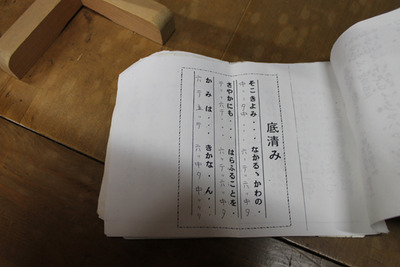

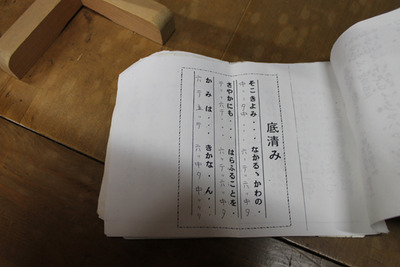

最後に、雅楽で玉串奉奠の時に演奏されていたのは、「底清み」という曲でした。

雅楽の曲でしょうが、聞いたことのない曲でした。

楽長さんにうかがったら、昔からこの神社ではこれを演奏しているとのこと。

大変珍しい曲に驚きました。

楽譜を見ると、歌詞も付いていますね。

「そこきよみ なかるるかわの

さやかにも はらふることを

かみはきかなん」

底清み、流るる川の さやかにも 払うることを 神は聞かなん」だと思いますが、さすがに和銅元年

(708年)創設のいわれのある神社ですから、意味が深いと思いました。

この曲のいわれは、また調べたいと思います。

最後は、雅楽の皇城急(徹撰)と鶏倍楽(退出)が演奏されました。

いろんな神社の作法を知ることができました。

徳積善太

節分祭にお邪魔してきました。

昨日まで186cmの大雪の降った白川郷は、ごらんのとおりの積雪。

この状態では、そろそろ雪下ろしをしないと、あぶないですね。

神社の境内も人が住んでいないのでご覧のとおりの積雪。

こんな雪で、神事ができるのかと心配しました。

神事の前の風景。こちらの神社では、神主さんも出仕の前は下段から進まれるんですね。

雅楽の演奏が始まりました。

出仕の曲は「越天楽」。距離がないのですぐに終わりました。

自分の雅楽会の演奏はよく聞きますが、他の雅楽会の演奏を聴いたのは久しぶりです。

献撰の儀。神様の前にお供え物をします。

雅楽の演奏の中、こちらの神社では、神主さんではなく、一般の方が正装して行ないます。

さすがに、神事の最中は、写真撮影ができないので、遠慮しました。

こちらの氏子の方は、祝詞奏上の最中は、畳に頭がつくくらい平伏されていました。

とても驚きました。

祝詞の後は、氏子の皆さんの名前をすべて呼ばれました。結構時間がかかった祝詞でした。

また、おそらく神社本庁の祝詞と節分の厄祓いの祝詞でしょう。祝詞が三つありました。

玉串奉奠では、総代さんから順番に奉奠されましたが、総代さんの装束を見てください。

神主さんのように、白の着物を羽織の下にお召しになっています。

よくみると、下の着物は、袴ではなくモンペです。そういうところで神主さんと差別がされて

いるんですね。

こちらでは、年中行事を小祭、中祭、大祭に区別され、中祭以上は、正装が義務付けられて

いるそうです。ちなみに、大祭は、新年祭と例大祭の2つです。

また、通常の神社では、玉串奉奠の時には太々神楽が奏上されますが、こちらでは、雅楽が

奏上されました。この曲は、初めて聞いた曲で、聞いたことのない曲でした。

(手ぶれですいません)

驚いたのは、羽織の紋。よく見ると16枚の菊になっています。

16枚の菊は、天皇家と同じ。

高山の桜山八幡神社でも、こちらの神社と同じ「応神天皇」を御祭神としてお祭りになっていますが、

そちらは遠慮して、紋は1枚たして17枚になっています。

今まで、16枚の菊の紋の神社を見たことがありません。これには驚きました。

神事が終わり、出席者から福男と福女の方が選ばれました。

お二人とも、厄祓いでご出席でしたが、突然の御指名にびっくり。

それでも、ちゃんと着物を着て、臨まれました。

(あわてて着たからか、袴のはき方が、前後ろひもの結び方が逆でした)

福男、福女の人と、神主さんが一緒に豆をまかれました。

「鬼は外、福は内」の声が拝殿に響きました。

最後に、神主さんがご挨拶をされ、今日のお参りのお礼。そして、厄祓いをされたお二人の

お話をされました。

さすがは、どぶろく祭の里。

こちらのお神酒は、もちろん「どぶろく」でした。

このお酒、大変口当たりがいいのですが、あとからかなり酔うんですよね。

私もかつて、どぶろく祭りで、めったに酔わないんですが、その時は全く覚えていなくて、いろんな

方にご迷惑をかけたそうです。

一排のあと、みんなでお神酒をいただきました。

とってもおいしかったです。

こちらの神社では直会(なおらい)という料理をふるまうことはなく、どぶろくをいただいてお開きと

なりました。

最後に、雅楽で玉串奉奠の時に演奏されていたのは、「底清み」という曲でした。

雅楽の曲でしょうが、聞いたことのない曲でした。

楽長さんにうかがったら、昔からこの神社ではこれを演奏しているとのこと。

大変珍しい曲に驚きました。

楽譜を見ると、歌詞も付いていますね。

「そこきよみ なかるるかわの

さやかにも はらふることを

かみはきかなん」

底清み、流るる川の さやかにも 払うることを 神は聞かなん」だと思いますが、さすがに和銅元年

(708年)創設のいわれのある神社ですから、意味が深いと思いました。

この曲のいわれは、また調べたいと思います。

最後は、雅楽の皇城急(徹撰)と鶏倍楽(退出)が演奏されました。

いろんな神社の作法を知ることができました。

徳積善太

白川郷の雪

昨日、白川郷に行き、打ち合わせをしてまいりました。

今度、「白山広域文化研究会」を発足するための準備会として打合せをしました。

2月か3月に発足式を行ない、今後白川郷、荘川町、高鷲町、南砺市五箇山を中心とした

研究会を発足させます。

ところで、昨日の寒波により、帰るときには大雪。

3時間の打ち合わせの後、車に戻ったら30cmの積雪で車が埋っていました。

その後、会食をして帰るときには、また30cmの積雪。道路は雪で埋まっていましたが、

白川郷の人のたくましさを痛感しました。

徳積善太

今度、「白山広域文化研究会」を発足するための準備会として打合せをしました。

2月か3月に発足式を行ない、今後白川郷、荘川町、高鷲町、南砺市五箇山を中心とした

研究会を発足させます。

ところで、昨日の寒波により、帰るときには大雪。

3時間の打ち合わせの後、車に戻ったら30cmの積雪で車が埋っていました。

その後、会食をして帰るときには、また30cmの積雪。道路は雪で埋まっていましたが、

白川郷の人のたくましさを痛感しました。

徳積善太

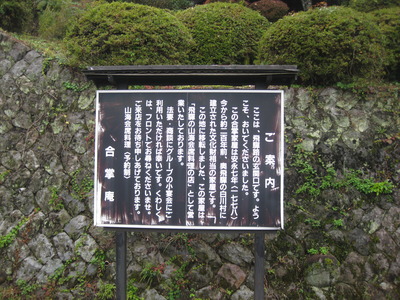

白川郷の合掌造り1_金山のドライブイン飛山1

先日、金山のドライブイン飛山にお邪魔しました。

そこには、白川郷の足倉地区から運んできた合掌造りがあります。

合掌造りとしてはかなり大きなもので、かつて庄屋さんを務めていたお宅から移送してきた

ものだそうです。

看板を見てびっくり。

「ご案内

ここは飛騨の玄関口です。ようこそ、おいでくださいました。

この合掌家屋は安永7年(1778)今から約200年前、奥飛騨の

白川村に建立された文化財相当の家屋です。

この地にいてんしました、この家屋は「飛騨の山海会席料理の店」

として営業いたしております。

法要・商談にグループの小宴会にご利用いただければ幸いです。

くわしくは、フロントでお尋ねくださいませ。

ご来店をお待ち申し上げております。

山海会席料理(予約制)

合掌庵」

となっています。

これをみて、「えー、安永7年???」と気になりました。

白川郷荻町の合掌集落が建設されたのがだいたい天保4年のものが多いと聞いていましたので

これは、それよりも40年も古いものであることがわかります。

棟札があるはずと思い、いろいろとお尋ねしたら、内部を特別に見せてくださいました。

つづく

徳積善太

そこには、白川郷の足倉地区から運んできた合掌造りがあります。

合掌造りとしてはかなり大きなもので、かつて庄屋さんを務めていたお宅から移送してきた

ものだそうです。

看板を見てびっくり。

「ご案内

ここは飛騨の玄関口です。ようこそ、おいでくださいました。

この合掌家屋は安永7年(1778)今から約200年前、奥飛騨の

白川村に建立された文化財相当の家屋です。

この地にいてんしました、この家屋は「飛騨の山海会席料理の店」

として営業いたしております。

法要・商談にグループの小宴会にご利用いただければ幸いです。

くわしくは、フロントでお尋ねくださいませ。

ご来店をお待ち申し上げております。

山海会席料理(予約制)

合掌庵」

となっています。

これをみて、「えー、安永7年???」と気になりました。

白川郷荻町の合掌集落が建設されたのがだいたい天保4年のものが多いと聞いていましたので

これは、それよりも40年も古いものであることがわかります。

棟札があるはずと思い、いろいろとお尋ねしたら、内部を特別に見せてくださいました。

つづく

徳積善太