HOME › 谷口与鹿

立川啄斎の香合

今日、近所の古物商をやっている友人からこんなものを見せていただきました。

おそらく香合だと思われますが、みごとな彫刻が施されています。

大きさは、手のひらに載るくらいのサイズです。

立川啄斎は本名 立川専四郎富種(文化14(1817)~明治21(1888)71没)

五台山の彫刻を作った立川和四郎富昌の次男で半田の山車などに作品の多い人で

す。娘婿の昌敬さんとの確執があったことが知られてます。

高山から出たのであれば天保13年4月に丹生川の還来寺の彫刻を彫りに来たとき

に作られた可能性があります!

買った時の記録がないかなあ。

徳積善太

おそらく香合だと思われますが、みごとな彫刻が施されています。

大きさは、手のひらに載るくらいのサイズです。

立川啄斎は本名 立川専四郎富種(文化14(1817)~明治21(1888)71没)

五台山の彫刻を作った立川和四郎富昌の次男で半田の山車などに作品の多い人で

す。娘婿の昌敬さんとの確執があったことが知られてます。

高山から出たのであれば天保13年4月に丹生川の還来寺の彫刻を彫りに来たとき

に作られた可能性があります!

買った時の記録がないかなあ。

徳積善太

東勝弘さん_屋台彫刻と谷口与鹿について4

飛騨の匠講演会 第3回 屋台彫刻と谷口与鹿 東勝弘氏

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

この木がなぜ柔かいうちに彫ったかわかったかというと、ケヤキは10年も

20年も乾かします。白太を腐らせて、中の赤い所を使うのが本当ですが、

この木は、白太が入っています。それは切ったすぐの木だということです。

普通は、青かびなどが入って、黒とか青になります。彫り立ての切り立ての

木を使ったということがわかります。あの頃は、江戸時代でヒノキなどは、

絶対に伐れずに、色を塗ってごまかしたものです。ケヤキも絶対伐れなかった

のですが、袖の下などでやったんでしょう。一尺から46.7cmありますか、

材が足らずにくつけてあります。この木は新しい木で生で彫ったということが、

わかりました。

それと我々でもそうですが、あんたは先生やから、弟子の荒彫りを彫ったんだろう

と言われますが、それは絶対違います。荒彫りで適当なのをちゃんとするのはでき

ません。荒彫りは体力要ります。それは力を持っている人でないと荒彫りはできま

せん。荒彫りしてかなりの所まで彫っていたと思います。それを仕上げたのが一之

さんだと思います。ことづけしたり手紙書いたりして言ったんだと思います。

名前を彫ってあるというのは、一之さんという人は、師匠は11両ももらって、自分は

1両しかもらえなかった腹いせだと思います。

運慶などはあんな大きなものでも3カ月で彫ったと言われます。

運慶は仁王様の80cm位の物を彫ったと思うんです。3か月で仕上げるには運慶

一人でできる訳がなく、運慶は見ていてサンプルを見て彫らせたと思います。

運慶のも字が中から出たといいますが、これは、与鹿の作品なんです。心があります。

一之は仕上げただけで、これを一之の作ということはありえません。

谷口与鹿の作で、一之が手伝って仕上げたということになります。

次の写真は、石橋台の一之の作品ですが、与鹿の獅子と全然違います。

彫りの全然違う人が、与鹿の下絵だけ見て花も絶対彫れません。

これは、面が五つありますが、二つ彫っただけで、亡くなってしまいました。

彫刻が縁していたのではと思います。高欄の龍も彫っていますが、二つ彫りましたが、

問題があって、亡くなったのだと思います。村山でほった獅子が三面付いています。

これは村山の作品ですが、独特の物があります。豊明台の獅子とか、独特の物です。

彫刻の浅井一之のものですが、石橋台の物の2つと鳳凰台と比べると、彫った人の顔

になります。丸っこい顔の物など、獅子や手長足長の顔は似ていると思います。

与鹿の顔はそういう顔だったのではと思います。

龍を見ても獅子をみても、谷口与鹿という人の顔が出ていると思います。

そろそろ時間になりましたので、この辺で終わりたいと思います。

事務局:ご質問はありますか?

ではないようですので終了させていただきます。

武川課長:五十数年高山に住んでいますが、屋台をこういう風に見た事がありません。

今度の春祭りや秋祭りを見てみたいと思います。時間足りませんでしたね。

こういう機会を今後も持ちたいと思います。

地元の生のお話を聞く機会を作りたいと思います。改めて拍手をおねがいします。

東:飛騨の匠という事で話をさせていただきましたが、工むという事は考えると

いうこと。日本人もそうですが、飛騨の方でもそういうことが大事だと思いました。

与鹿さんでも人とは違う事を考えたり工むということを聞いていただければありがた

かったなと思います。失礼しました。

武川課長:最後宣伝をさせてください。広瀬武夫と飛騨高山という題名で企画を

しました。ぜひ足を運んでいただけるとありがたいです。

今日はありがとうございました。

徳積善太記

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

この木がなぜ柔かいうちに彫ったかわかったかというと、ケヤキは10年も

20年も乾かします。白太を腐らせて、中の赤い所を使うのが本当ですが、

この木は、白太が入っています。それは切ったすぐの木だということです。

普通は、青かびなどが入って、黒とか青になります。彫り立ての切り立ての

木を使ったということがわかります。あの頃は、江戸時代でヒノキなどは、

絶対に伐れずに、色を塗ってごまかしたものです。ケヤキも絶対伐れなかった

のですが、袖の下などでやったんでしょう。一尺から46.7cmありますか、

材が足らずにくつけてあります。この木は新しい木で生で彫ったということが、

わかりました。

それと我々でもそうですが、あんたは先生やから、弟子の荒彫りを彫ったんだろう

と言われますが、それは絶対違います。荒彫りで適当なのをちゃんとするのはでき

ません。荒彫りは体力要ります。それは力を持っている人でないと荒彫りはできま

せん。荒彫りしてかなりの所まで彫っていたと思います。それを仕上げたのが一之

さんだと思います。ことづけしたり手紙書いたりして言ったんだと思います。

名前を彫ってあるというのは、一之さんという人は、師匠は11両ももらって、自分は

1両しかもらえなかった腹いせだと思います。

運慶などはあんな大きなものでも3カ月で彫ったと言われます。

運慶は仁王様の80cm位の物を彫ったと思うんです。3か月で仕上げるには運慶

一人でできる訳がなく、運慶は見ていてサンプルを見て彫らせたと思います。

運慶のも字が中から出たといいますが、これは、与鹿の作品なんです。心があります。

一之は仕上げただけで、これを一之の作ということはありえません。

谷口与鹿の作で、一之が手伝って仕上げたということになります。

次の写真は、石橋台の一之の作品ですが、与鹿の獅子と全然違います。

彫りの全然違う人が、与鹿の下絵だけ見て花も絶対彫れません。

これは、面が五つありますが、二つ彫っただけで、亡くなってしまいました。

彫刻が縁していたのではと思います。高欄の龍も彫っていますが、二つ彫りましたが、

問題があって、亡くなったのだと思います。村山でほった獅子が三面付いています。

これは村山の作品ですが、独特の物があります。豊明台の獅子とか、独特の物です。

彫刻の浅井一之のものですが、石橋台の物の2つと鳳凰台と比べると、彫った人の顔

になります。丸っこい顔の物など、獅子や手長足長の顔は似ていると思います。

与鹿の顔はそういう顔だったのではと思います。

龍を見ても獅子をみても、谷口与鹿という人の顔が出ていると思います。

そろそろ時間になりましたので、この辺で終わりたいと思います。

事務局:ご質問はありますか?

ではないようですので終了させていただきます。

武川課長:五十数年高山に住んでいますが、屋台をこういう風に見た事がありません。

今度の春祭りや秋祭りを見てみたいと思います。時間足りませんでしたね。

こういう機会を今後も持ちたいと思います。

地元の生のお話を聞く機会を作りたいと思います。改めて拍手をおねがいします。

東:飛騨の匠という事で話をさせていただきましたが、工むという事は考えると

いうこと。日本人もそうですが、飛騨の方でもそういうことが大事だと思いました。

与鹿さんでも人とは違う事を考えたり工むということを聞いていただければありがた

かったなと思います。失礼しました。

武川課長:最後宣伝をさせてください。広瀬武夫と飛騨高山という題名で企画を

しました。ぜひ足を運んでいただけるとありがたいです。

今日はありがとうございました。

徳積善太記

東勝弘さん_屋台彫刻と谷口与鹿について3

飛騨の匠講演会 第3回 屋台彫刻と谷口与鹿 東勝弘氏

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

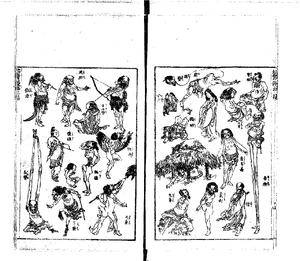

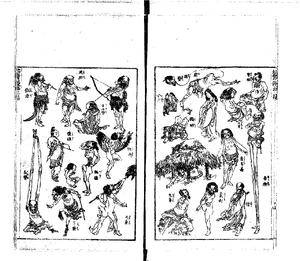

火事で無くなりましたが、北斎漫画ってありましたよね。その中に手長足長の図が

ありました。一つにこれと全く一緒の絵があります。北斎漫画を見てこういうデザ

インを考えたのではと思っています。後から出てくるものにも北斎のを利用したと

いうものがあります。こんな風で、手長足長の説明は長くなるので終わります。

麒麟台でずが、動く陽明門と言われる位立派な物ですが、与鹿さんが彫刻を彫り

ました。お菓子か何か持って行って、子供を遊ばせているのをスケッチしたという

のがありました。

北斎漫画にもよく似たのがありました。楽器をやっている和漢の子供の遊びとか

書いてありましたが、形は違いますが、着物の模様とか形とかそっくりでした。

それでここから写したなと思っています。この彫刻ですが、恵比寿は荒っぽいのが

多いですが、こちらのは細かく彫ってあります。

鳥籠、最初の時にどうやって彫るのかいわれましたが、籠目をかいて、外側から

彫って行くんです。鶏の部分を残して彫るんですが、後ろの子供がいますが、与鹿

のすごいのは、くっついています。与鹿は見せることを意識して彫ったものだと

思います。

次の犬を連れているのは、鎖が見えませんが、木で鎖を彫ってあります。

簡単そうに見えますが、ものすごく難しいです。すかして彫ってある所があったり、

みせる所を彫ることができる人でした。

全国に屋台はいっぱいありますが、見せる彫刻家は、与鹿しかいないと思います。

鶴が水を飲む場面ですが、木は横に使ってあります。これは至難の業です。

琴で遊ぶ図。これは北斎漫画にあります。琴の線とか、後ろの房とかそういうところ

に、木ではなかなか彫れないものを見せてくれています。

正面のもので、面をかぶって遊んでいるものです。印籠のような根付をつけています。

そういう風にして、彫りもきれいに彫ってありますし、すかし彫りになっています。

上一之町の一番下組の屋台です。

老田さんのところでは、彫刻をつけたまましまってありますが、老田さんは、この

彫刻が大事で大事で、必ず蔵から出して老田さんの所に仕舞ってありました。

それくらい老田さんのところでは大事にしておられました。

10年ほど前に川西のロータリーで話した時に、与鹿などといって呼び捨てで言うと、

叱られました。老田さんに言われました。話す時は、与鹿さんといいますが、老田

さんは与鹿様だといって叱られました。

それから、先ほどの説明の琴高台の鯉の所で、ヤタガラス、がありますが。

これは、黒くて見えませんが、カラスです。どうしてカラスみたいな縁起の悪い物と

思われるかもしれませんが、ヤタガラスは、足が三本あって、神武天皇を案内した

という。熊野大社のカラスは、ヤタノカラスですが、それを彫っています。

次はウサギですが、波にウサギですが、因幡の白ウサギだと思います。金色ですが、

琴高台には、これと先ほどの鯉がいたということです。

八幡祭りの鳳凰台の彫刻ですが、100年ぶり位に直しました。三年間かけて今年きれい

になりました。

これは、今まで説明してきた彫刻は大体28~9歳までに彫ったものです。

30歳ころに屋台の彫刻がなくなったのか知りませんが、他所に行きます。

伊丹の方へ行きますが、貫名海屋を頼って行くのですが、この人はなかなかの書家で、

この前のTVでそういう人のことをやっていましたので、すごい人だったんだと思い

ました。

神戸に行き、岡田家に厄介になりながら、彫刻を彫りました。

屋台の様な大きい物でなくて、小さい物が多いです。そういう物が結構多いです。

35歳で、一度も変えることがなかったというのもありますが、一度高山に帰ります。

それは鳳凰台の山下佐助=いまの工匠館のあるところ。冬頭屋さんの向かい。

その人が大金持ちで、是非とも彫ってもらいたいということで、与鹿に頼んだ。

書きものによって違いますが、その時に三か月程来ていたというのと、5か月という

のとあります。短い間高山に来ています。

その時に彫刻で獅子を彫ったんですが、谷越え獅子という事になっていますが、

谷越えではないと思います。彫刻は素晴らしいし、絵も素晴らしいし、歌を詠む

才能もありましたし、建築設計にも優れていましたし、ダビンチとかミケランジェロ

とか、何でも優れた人だと思います。

酒呑みでぐうたらと書いてありますが、神戸に行っていた時には、勤王の志士と交流が

ありました。長崎に旅しています。坂本竜馬あたりに会ったかもしれません。

いろんな所に行っていました。

獅子の彫刻に波とか水がある彫刻は、全国探してもこれだけです。

何故かと言うと獅子は虎と違って水が嫌いという事になっています。ライオンは水の中

を泳ぎません。獅子は水は嫌いという事になっているのに、波を入れたという事は、

私が思うには、南洋獅子と言いまして、唐獅子は中国ですが、与鹿という人は、長崎

行ったり神戸へ行ったり、波のすごさを見て、南洋というか、中国から四肢は伝わり

ましたが、アフリカとか南洋にいたんだということを学んだと思います。

だからここに波を入れて南洋の獅子だということを表現したと思います。

この波は、形を見ると、葛飾北斎の富岳三十六景のものと同じだと思います。

北斎漫画を見て頭に入っていたと思います。そういうことで、南洋の海をイメージして

彫ったと思います。

それで、ここの獅子の特徴は、普通は唐獅子牡丹で、獅子にはボタンがつきものですが、

ボタンが彫ってありますが、五つにわかれて牡丹の実がほってあるところもあります。

逆側には芙蓉の花が彫ってあります。普通の人と同じものは彫らないという所が与鹿さん

にはあるんじゃないということです。

与鹿の作ではないという話がありますが、谷口与鹿には、11両払った、一之には一両

払ったと山下さんの資料に書いてあります。修理の時に浅井一之が彫ったと書いて

あります。浅井一之の所に躊躇したのか、谷口と入れている。

これは与鹿の作で、一之は最後を仕上げたという事だと思います。三枚ありますが、

与鹿だから、五・六カ月で彫るんで、これは与鹿がいる間に7割位はできていたと

思います。

残りを一之に任せたと思います。足は、五台山の足をみて彫りなさいという手紙が

残っています。絵は八幡神社にのこっていて、あとは個人が持っています。

普通の人は時間かかりますが、材料は、与鹿が3か月程しかいなかったのですが、

千光寺の下の下保から出たケヤキで彫っています。

普通の物は、硬くて、ノミの方が欠けてしまうものです。

これは生(しょう)のいい木で、楢とか松とかと一緒に生えているもの。それは目が

細かくて柔かいです。そういう木は、生の間は、大根の様に彫れます。

干せてくると三倍も四倍も時間がかかります。それを体験したのが、八幡祭りの亀の

彫刻を彫った時にわかりました。

最初は彫りやすいんですが、時間がたって干せてくると掻きにくい。

生のうちに彫ったら彫れるんです。五か月なら大分のものが彫れたと思います。

書けた絵を一之に彫れと言っても絶対に彫れません。

背景も彫っていますから、最初から一之がほったというのは絶対にありません。

子供の獅子ですが、頭に特徴があります。

禿坊主と、途中から毛が生えていますが、そういうのが与鹿の特徴です。そういう

のが全部出ていますし、それから、図の構図の取り方もすごいです。

中学の頃に鳳凰台組に生まれたので、祭になると屋台蔵に入って見る程馴染み深いの

ですが、後ろ足を舐めている構図をよく考えたなと感心したことがあります。

和四郎がよく似たのを彫っています。

内津神社に春日井の所にある神社に、諏訪の和四郎が彫っています、神社の両側の

脇障子に絵もそっくりの物があります。

つづく

徳積善太記

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

火事で無くなりましたが、北斎漫画ってありましたよね。その中に手長足長の図が

ありました。一つにこれと全く一緒の絵があります。北斎漫画を見てこういうデザ

インを考えたのではと思っています。後から出てくるものにも北斎のを利用したと

いうものがあります。こんな風で、手長足長の説明は長くなるので終わります。

麒麟台でずが、動く陽明門と言われる位立派な物ですが、与鹿さんが彫刻を彫り

ました。お菓子か何か持って行って、子供を遊ばせているのをスケッチしたという

のがありました。

北斎漫画にもよく似たのがありました。楽器をやっている和漢の子供の遊びとか

書いてありましたが、形は違いますが、着物の模様とか形とかそっくりでした。

それでここから写したなと思っています。この彫刻ですが、恵比寿は荒っぽいのが

多いですが、こちらのは細かく彫ってあります。

鳥籠、最初の時にどうやって彫るのかいわれましたが、籠目をかいて、外側から

彫って行くんです。鶏の部分を残して彫るんですが、後ろの子供がいますが、与鹿

のすごいのは、くっついています。与鹿は見せることを意識して彫ったものだと

思います。

次の犬を連れているのは、鎖が見えませんが、木で鎖を彫ってあります。

簡単そうに見えますが、ものすごく難しいです。すかして彫ってある所があったり、

みせる所を彫ることができる人でした。

全国に屋台はいっぱいありますが、見せる彫刻家は、与鹿しかいないと思います。

鶴が水を飲む場面ですが、木は横に使ってあります。これは至難の業です。

琴で遊ぶ図。これは北斎漫画にあります。琴の線とか、後ろの房とかそういうところ

に、木ではなかなか彫れないものを見せてくれています。

正面のもので、面をかぶって遊んでいるものです。印籠のような根付をつけています。

そういう風にして、彫りもきれいに彫ってありますし、すかし彫りになっています。

上一之町の一番下組の屋台です。

老田さんのところでは、彫刻をつけたまましまってありますが、老田さんは、この

彫刻が大事で大事で、必ず蔵から出して老田さんの所に仕舞ってありました。

それくらい老田さんのところでは大事にしておられました。

10年ほど前に川西のロータリーで話した時に、与鹿などといって呼び捨てで言うと、

叱られました。老田さんに言われました。話す時は、与鹿さんといいますが、老田

さんは与鹿様だといって叱られました。

それから、先ほどの説明の琴高台の鯉の所で、ヤタガラス、がありますが。

これは、黒くて見えませんが、カラスです。どうしてカラスみたいな縁起の悪い物と

思われるかもしれませんが、ヤタガラスは、足が三本あって、神武天皇を案内した

という。熊野大社のカラスは、ヤタノカラスですが、それを彫っています。

次はウサギですが、波にウサギですが、因幡の白ウサギだと思います。金色ですが、

琴高台には、これと先ほどの鯉がいたということです。

八幡祭りの鳳凰台の彫刻ですが、100年ぶり位に直しました。三年間かけて今年きれい

になりました。

これは、今まで説明してきた彫刻は大体28~9歳までに彫ったものです。

30歳ころに屋台の彫刻がなくなったのか知りませんが、他所に行きます。

伊丹の方へ行きますが、貫名海屋を頼って行くのですが、この人はなかなかの書家で、

この前のTVでそういう人のことをやっていましたので、すごい人だったんだと思い

ました。

神戸に行き、岡田家に厄介になりながら、彫刻を彫りました。

屋台の様な大きい物でなくて、小さい物が多いです。そういう物が結構多いです。

35歳で、一度も変えることがなかったというのもありますが、一度高山に帰ります。

それは鳳凰台の山下佐助=いまの工匠館のあるところ。冬頭屋さんの向かい。

その人が大金持ちで、是非とも彫ってもらいたいということで、与鹿に頼んだ。

書きものによって違いますが、その時に三か月程来ていたというのと、5か月という

のとあります。短い間高山に来ています。

その時に彫刻で獅子を彫ったんですが、谷越え獅子という事になっていますが、

谷越えではないと思います。彫刻は素晴らしいし、絵も素晴らしいし、歌を詠む

才能もありましたし、建築設計にも優れていましたし、ダビンチとかミケランジェロ

とか、何でも優れた人だと思います。

酒呑みでぐうたらと書いてありますが、神戸に行っていた時には、勤王の志士と交流が

ありました。長崎に旅しています。坂本竜馬あたりに会ったかもしれません。

いろんな所に行っていました。

獅子の彫刻に波とか水がある彫刻は、全国探してもこれだけです。

何故かと言うと獅子は虎と違って水が嫌いという事になっています。ライオンは水の中

を泳ぎません。獅子は水は嫌いという事になっているのに、波を入れたという事は、

私が思うには、南洋獅子と言いまして、唐獅子は中国ですが、与鹿という人は、長崎

行ったり神戸へ行ったり、波のすごさを見て、南洋というか、中国から四肢は伝わり

ましたが、アフリカとか南洋にいたんだということを学んだと思います。

だからここに波を入れて南洋の獅子だということを表現したと思います。

この波は、形を見ると、葛飾北斎の富岳三十六景のものと同じだと思います。

北斎漫画を見て頭に入っていたと思います。そういうことで、南洋の海をイメージして

彫ったと思います。

それで、ここの獅子の特徴は、普通は唐獅子牡丹で、獅子にはボタンがつきものですが、

ボタンが彫ってありますが、五つにわかれて牡丹の実がほってあるところもあります。

逆側には芙蓉の花が彫ってあります。普通の人と同じものは彫らないという所が与鹿さん

にはあるんじゃないということです。

与鹿の作ではないという話がありますが、谷口与鹿には、11両払った、一之には一両

払ったと山下さんの資料に書いてあります。修理の時に浅井一之が彫ったと書いて

あります。浅井一之の所に躊躇したのか、谷口と入れている。

これは与鹿の作で、一之は最後を仕上げたという事だと思います。三枚ありますが、

与鹿だから、五・六カ月で彫るんで、これは与鹿がいる間に7割位はできていたと

思います。

残りを一之に任せたと思います。足は、五台山の足をみて彫りなさいという手紙が

残っています。絵は八幡神社にのこっていて、あとは個人が持っています。

普通の人は時間かかりますが、材料は、与鹿が3か月程しかいなかったのですが、

千光寺の下の下保から出たケヤキで彫っています。

普通の物は、硬くて、ノミの方が欠けてしまうものです。

これは生(しょう)のいい木で、楢とか松とかと一緒に生えているもの。それは目が

細かくて柔かいです。そういう木は、生の間は、大根の様に彫れます。

干せてくると三倍も四倍も時間がかかります。それを体験したのが、八幡祭りの亀の

彫刻を彫った時にわかりました。

最初は彫りやすいんですが、時間がたって干せてくると掻きにくい。

生のうちに彫ったら彫れるんです。五か月なら大分のものが彫れたと思います。

書けた絵を一之に彫れと言っても絶対に彫れません。

背景も彫っていますから、最初から一之がほったというのは絶対にありません。

子供の獅子ですが、頭に特徴があります。

禿坊主と、途中から毛が生えていますが、そういうのが与鹿の特徴です。そういう

のが全部出ていますし、それから、図の構図の取り方もすごいです。

中学の頃に鳳凰台組に生まれたので、祭になると屋台蔵に入って見る程馴染み深いの

ですが、後ろ足を舐めている構図をよく考えたなと感心したことがあります。

和四郎がよく似たのを彫っています。

内津神社に春日井の所にある神社に、諏訪の和四郎が彫っています、神社の両側の

脇障子に絵もそっくりの物があります。

つづく

徳積善太記

東勝弘さん_屋台彫刻と谷口与鹿について2

飛騨の匠講演会 第3回 屋台彫刻と谷口与鹿 東勝弘氏

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

それと、小さい品として、高山を離れてからは屋台彫刻はしていないので、伊丹へ

行ってからは小さい作品が多い。そこら中バラバラになっているという。公では

なくて私用になっていますので、わかりませんが、孝明天皇に献上したという物

があります。写真で見たことあります。

日下部さんで、後に手に入れられた、10cm位の玉取り獅子が置いてあります。

これは、すごくすかし彫りがあって、材は一位だと思います。すごく、よく彫れた

なというすかし彫りの獅子です。いつも頭に描きながら、獅子を彫ったのですが、

与鹿さんの様にはいきません。その位素晴らしい作品です。

もう一つは、刀の鞘に龍が巻いてある黒檀の物を見たことあります。それが与鹿の

作品かどうかはわかりません。

屋台の方など、与鹿の作品はこのくらいです。

屋台の方の彫刻の説明に入ります。

春祭りの方の屋台の方を見てください。一台一台ありますが、最初の一番神楽台

ってありますよね。これの中段の龍が巻いているというやつです。

これは、巻いてあるのは、高欄に巻いてあって、握っていたり、すごく難しいです。

私も10年ほど前に四国の豊浜に、太鼓台というのがあって、下の方にざぶとんの

様な物を重ねて、太鼓台といいます。一式彫刻を頼まれましてやったことがあります。

高山へ最初見に来て、山王の神楽の龍を見て、うちにも彫って欲しいと言われました。

予算が決まっているので、そういう事を言われましたが、最初に高欄を作らないと、

八野さんの書いた設計図で、龍を彫りましたが、龍の体は10cm、長さ2m位ですが、

材料が20cm以上いります。高欄の中を通さないといけないので、通る様に穴を開けて

おいて、横からも開けなければいけないし、きちんと穴を開けて彫っていかなくてはいけ

ないし、難しいです。

ここに6体の龍を彫っていますが、巻いているのとか、持っているものとか、そういう

ものを彫っています。恐い顔の龍とか、笑っている顔の龍とかも彫っています。

同じ物を彫らないというのがこの人の主義で、そういうとこと、高欄を巻いて彫るという

事を何の気もなくやってしまう。人をうならせる彫刻家だと思いました。

それ位谷口与鹿はすごい人です。

その下についている獅子の彫刻は、神楽には分厚くてごっついと思います。

これが与鹿の作と言われています。

先ほどの萩原の尾崎の永養寺の図柄とよく似ています。これだけ彫ってなぜ止めたのかと

いうと、車の上の獅子は与鹿ではありません。それが山王の神楽の彫刻です。

恵比寿台ですが、9番です。これは、今でもありますが、小鳥さんという呉服屋さんと

ありますが、栄吉さんは、18歳の頃に模型の屋台を作った事があり、色々話してくれ

ましたが、どこの町内にも屋台キチガイがいまして、だからこそもってきたのだと思い

ます。下だと加藤吉助さんとか見えました。

小鳥さんが話してくれたのですが、恵比寿台組では、麒麟台の方で、それが評判になった

ものですから、こっちでも与鹿に頼んで全部彫ってくれといって頼んだ。

あそこの三の町の上組の四天王といわれた、州崎さんと小鳥さんと、原田さんと船坂さん

だと思いますが、お金をどんと出して彫ってくれと頼んだそうです。

(筆者注:屋台組の四天王とはありえない。また、当時の恵比寿台組で確認できる豪商は

滑川屋長五郎、洲岬和助など。小鳥・原田・船坂は明治期に組入りした)

最初、一番下の龍は、車の枠が半月型になっているでしょ。屋台の方には、下に台輪が

あって、ここに下段の枠がありますが、ここに半円状になっています。

立派な屋台を作ろうとして、車が御所車になっている車。外側についていますが、それを

着けようとしたようです。ところが、車を付けようとすると、ここに鏑がつくと外側に

出るので、外車にすると、三の町は、狭いので、回らない。

そのため、こっちの車をやめて、内側にした。普通は大体、内側に車を着ける場合は、

ケヤキを漆で塗る場合が多いですが、黒く塗ってあります。

そこへ彫刻を入れようと与鹿さんが構想を練りましたが、毎日州岬で酒をのんで、酒は

好きな人だったようですが、飲みながら、構想を練っていたらしいです。

ある時、夏に起きて、州岬さんの所から宮川沿いを歩いていたら、へびが結構たくさん

いた。とぐろを巻いているへびをみて、龍の構想を思い付いたということです。

それでこういう龍の彫刻を彫ったらしいのですが、半丸窓というのですが、向こうは

車を入れようとするので、少し小さい。横の方は、一頭づつ雄雌で入れてあります。

こっちの方は、大きいので、与鹿は考えて子供を入れたという話です。

次の写真は、横のほうの龍で、この龍の形が一番好きですが、小鳥栄助さんが言われる

には、龍彫りの名人だという事でした。

私もそう思いますが、髷でも髭でも細く彫ってある。鱗は、説明するのに分かりにくい

ですが、傷を入れながらざくざくと彫ってあります。

次は、鱗なんかは、すべらかく彫ってあります。髭の所は、獅子の毛の様な彫り方に

してあります。

次は、髭のところをこぶこぶとしてあります。こういう龍は見たことありません。

いろいろ変えてみようとして彫ってあります。

この龍には、角がありません。こっちのほうがメスだと思います。

そんな風にして、龍を彫っても何しても、同じものは彫らないという所が、与鹿の

すごいところです。

もう一つ龍の中で見落としているもの。龍が生き生きとしている所を説明したい

と思います。

例えば、こういう所は細く彫って、龍の胴体は、屋台のは太い。宗猷寺のは、細いん

ですが、体がへびのようになっているので、彫るんですが、与鹿という人は、ここの

尻尾の方を波状に彫るんです。

出た所と引っ込んだ所と、筋肉の様な感じを見せています。そこが生き生きとさせる

部分です。

それが与鹿の違うところです。龍彫りの名人でした。

高欄に獅子が付いていますが、獅子は、あまり力を入れて彫っていないと思いますが、

下の先程の龍は、この龍なども、彫りかけとか、鱗の彫りかけの所がありました。

ある時、修理をされた彫刻師の方の所で、そこに置いてあるので、違う彫刻家が、

置いていたのを後から彫った所を見たことがあります。

結構たくさんの物を彫ったし、ざっと彫った物もある。与鹿のはそれでいて、力強い。

獅子などは、他の物に比べて力を入れていません。

獅子などは十面相に彫ってあって、材はヒノキですが、そういう所が面白い所です。

普通はケヤキで彫るんですが、ヒノキだと思います。

飛龍が彫ってありますが、雲の間を飛龍が飛んでいる物もあります。彩色してあります。

全部与鹿が彫ったといいますが、仲間内が手伝って彫ったんだと思います。

屋根下の花。普通ここは、ボタンの花がほとんどですが、恵比寿台は芙蓉の花が彫って

あります。屋根下には波と日輪。裏が波に月。一番上の鳳凰は、屋台の胸飾りだといい

ますが、それまでは大体い千木か鰹木でした。それが飾りでした。

鳳凰が一番最初についたのが恵比寿だと自慢しておられました。

鳳凰の尻尾を何度か修理しましたが、セミクジラの髭で作ってあります。

他のは、鉄に紙をつけて金箔してありますが、これはクジラの髭で作ってあるのでしなり

がいいと自慢しておられました。

一番大事なものは、裏のほうに手長足長がついていますが、どうやって付けたかというと、

与鹿さんのアイデアです。与鹿が設計しています。

それで、この見送りなんですが、普通は見送りといって、屋台を見送るので見送りと言い

ますが、普通は鳥居型といいますか、枠になって絵を掛けてあります。

ほとんどの屋台が鳥居型です。恵比寿台は、剣旗になっています。龍があって、咥えて

いるような形になっています。恵比寿台の見送りはこういう形になっています。

西洋の絵で、外人の絵がついていますが、フランスから来た絵で、皇帝ナポレオンを

描いたというもの、今のは綴れ錦で、替えてあります。

見送りの両側に旗を持っている様にデザインしてあります。こういうのは恵比寿台だけです。

つづく

徳積善太記

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

それと、小さい品として、高山を離れてからは屋台彫刻はしていないので、伊丹へ

行ってからは小さい作品が多い。そこら中バラバラになっているという。公では

なくて私用になっていますので、わかりませんが、孝明天皇に献上したという物

があります。写真で見たことあります。

日下部さんで、後に手に入れられた、10cm位の玉取り獅子が置いてあります。

これは、すごくすかし彫りがあって、材は一位だと思います。すごく、よく彫れた

なというすかし彫りの獅子です。いつも頭に描きながら、獅子を彫ったのですが、

与鹿さんの様にはいきません。その位素晴らしい作品です。

もう一つは、刀の鞘に龍が巻いてある黒檀の物を見たことあります。それが与鹿の

作品かどうかはわかりません。

屋台の方など、与鹿の作品はこのくらいです。

屋台の方の彫刻の説明に入ります。

春祭りの方の屋台の方を見てください。一台一台ありますが、最初の一番神楽台

ってありますよね。これの中段の龍が巻いているというやつです。

これは、巻いてあるのは、高欄に巻いてあって、握っていたり、すごく難しいです。

私も10年ほど前に四国の豊浜に、太鼓台というのがあって、下の方にざぶとんの

様な物を重ねて、太鼓台といいます。一式彫刻を頼まれましてやったことがあります。

高山へ最初見に来て、山王の神楽の龍を見て、うちにも彫って欲しいと言われました。

予算が決まっているので、そういう事を言われましたが、最初に高欄を作らないと、

八野さんの書いた設計図で、龍を彫りましたが、龍の体は10cm、長さ2m位ですが、

材料が20cm以上いります。高欄の中を通さないといけないので、通る様に穴を開けて

おいて、横からも開けなければいけないし、きちんと穴を開けて彫っていかなくてはいけ

ないし、難しいです。

ここに6体の龍を彫っていますが、巻いているのとか、持っているものとか、そういう

ものを彫っています。恐い顔の龍とか、笑っている顔の龍とかも彫っています。

同じ物を彫らないというのがこの人の主義で、そういうとこと、高欄を巻いて彫るという

事を何の気もなくやってしまう。人をうならせる彫刻家だと思いました。

それ位谷口与鹿はすごい人です。

その下についている獅子の彫刻は、神楽には分厚くてごっついと思います。

これが与鹿の作と言われています。

先ほどの萩原の尾崎の永養寺の図柄とよく似ています。これだけ彫ってなぜ止めたのかと

いうと、車の上の獅子は与鹿ではありません。それが山王の神楽の彫刻です。

恵比寿台ですが、9番です。これは、今でもありますが、小鳥さんという呉服屋さんと

ありますが、栄吉さんは、18歳の頃に模型の屋台を作った事があり、色々話してくれ

ましたが、どこの町内にも屋台キチガイがいまして、だからこそもってきたのだと思い

ます。下だと加藤吉助さんとか見えました。

小鳥さんが話してくれたのですが、恵比寿台組では、麒麟台の方で、それが評判になった

ものですから、こっちでも与鹿に頼んで全部彫ってくれといって頼んだ。

あそこの三の町の上組の四天王といわれた、州崎さんと小鳥さんと、原田さんと船坂さん

だと思いますが、お金をどんと出して彫ってくれと頼んだそうです。

(筆者注:屋台組の四天王とはありえない。また、当時の恵比寿台組で確認できる豪商は

滑川屋長五郎、洲岬和助など。小鳥・原田・船坂は明治期に組入りした)

最初、一番下の龍は、車の枠が半月型になっているでしょ。屋台の方には、下に台輪が

あって、ここに下段の枠がありますが、ここに半円状になっています。

立派な屋台を作ろうとして、車が御所車になっている車。外側についていますが、それを

着けようとしたようです。ところが、車を付けようとすると、ここに鏑がつくと外側に

出るので、外車にすると、三の町は、狭いので、回らない。

そのため、こっちの車をやめて、内側にした。普通は大体、内側に車を着ける場合は、

ケヤキを漆で塗る場合が多いですが、黒く塗ってあります。

そこへ彫刻を入れようと与鹿さんが構想を練りましたが、毎日州岬で酒をのんで、酒は

好きな人だったようですが、飲みながら、構想を練っていたらしいです。

ある時、夏に起きて、州岬さんの所から宮川沿いを歩いていたら、へびが結構たくさん

いた。とぐろを巻いているへびをみて、龍の構想を思い付いたということです。

それでこういう龍の彫刻を彫ったらしいのですが、半丸窓というのですが、向こうは

車を入れようとするので、少し小さい。横の方は、一頭づつ雄雌で入れてあります。

こっちの方は、大きいので、与鹿は考えて子供を入れたという話です。

次の写真は、横のほうの龍で、この龍の形が一番好きですが、小鳥栄助さんが言われる

には、龍彫りの名人だという事でした。

私もそう思いますが、髷でも髭でも細く彫ってある。鱗は、説明するのに分かりにくい

ですが、傷を入れながらざくざくと彫ってあります。

次は、鱗なんかは、すべらかく彫ってあります。髭の所は、獅子の毛の様な彫り方に

してあります。

次は、髭のところをこぶこぶとしてあります。こういう龍は見たことありません。

いろいろ変えてみようとして彫ってあります。

この龍には、角がありません。こっちのほうがメスだと思います。

そんな風にして、龍を彫っても何しても、同じものは彫らないという所が、与鹿の

すごいところです。

もう一つ龍の中で見落としているもの。龍が生き生きとしている所を説明したい

と思います。

例えば、こういう所は細く彫って、龍の胴体は、屋台のは太い。宗猷寺のは、細いん

ですが、体がへびのようになっているので、彫るんですが、与鹿という人は、ここの

尻尾の方を波状に彫るんです。

出た所と引っ込んだ所と、筋肉の様な感じを見せています。そこが生き生きとさせる

部分です。

それが与鹿の違うところです。龍彫りの名人でした。

高欄に獅子が付いていますが、獅子は、あまり力を入れて彫っていないと思いますが、

下の先程の龍は、この龍なども、彫りかけとか、鱗の彫りかけの所がありました。

ある時、修理をされた彫刻師の方の所で、そこに置いてあるので、違う彫刻家が、

置いていたのを後から彫った所を見たことがあります。

結構たくさんの物を彫ったし、ざっと彫った物もある。与鹿のはそれでいて、力強い。

獅子などは、他の物に比べて力を入れていません。

獅子などは十面相に彫ってあって、材はヒノキですが、そういう所が面白い所です。

普通はケヤキで彫るんですが、ヒノキだと思います。

飛龍が彫ってありますが、雲の間を飛龍が飛んでいる物もあります。彩色してあります。

全部与鹿が彫ったといいますが、仲間内が手伝って彫ったんだと思います。

屋根下の花。普通ここは、ボタンの花がほとんどですが、恵比寿台は芙蓉の花が彫って

あります。屋根下には波と日輪。裏が波に月。一番上の鳳凰は、屋台の胸飾りだといい

ますが、それまでは大体い千木か鰹木でした。それが飾りでした。

鳳凰が一番最初についたのが恵比寿だと自慢しておられました。

鳳凰の尻尾を何度か修理しましたが、セミクジラの髭で作ってあります。

他のは、鉄に紙をつけて金箔してありますが、これはクジラの髭で作ってあるのでしなり

がいいと自慢しておられました。

一番大事なものは、裏のほうに手長足長がついていますが、どうやって付けたかというと、

与鹿さんのアイデアです。与鹿が設計しています。

それで、この見送りなんですが、普通は見送りといって、屋台を見送るので見送りと言い

ますが、普通は鳥居型といいますか、枠になって絵を掛けてあります。

ほとんどの屋台が鳥居型です。恵比寿台は、剣旗になっています。龍があって、咥えて

いるような形になっています。恵比寿台の見送りはこういう形になっています。

西洋の絵で、外人の絵がついていますが、フランスから来た絵で、皇帝ナポレオンを

描いたというもの、今のは綴れ錦で、替えてあります。

見送りの両側に旗を持っている様にデザインしてあります。こういうのは恵比寿台だけです。

つづく

徳積善太記

東勝弘さん_屋台彫刻と谷口与鹿について1

飛騨の匠講演会 第3回 屋台彫刻と谷口与鹿 東勝弘氏

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

飛騨の匠の彫刻編ということで、過去二回やってきました。祭屋台の谷口与鹿まで

行きたいと思います。これが一番面白いと思います。

一時間半で全部できないと思いますが、できるだけやりたいと思います。

ここのレジュメですが、一番の飛騨匠を実証した人、谷口与鹿、希代の天才とあり

ますが、高山ロータリーの会の講義で祭屋台の事をやったんです。

その時に、飛騨の匠とは言うけれど飛騨の匠と言ったって、作品が残っている人は

ほとんどいない。松田亮長とか根付ではありますが、個人個人の方が持っているもの

で、皆が見える物ではない。

実際に飛騨の匠の彫刻として見える物は、麒麟台の鳥籠に来るんじゃないかとお話

しました。根付は私用であって、個人が楽しむ物。与鹿が彫った物は、皆が見える

彫刻なんで、飛騨の匠の作品と言った時に、与鹿が出てきて、作品を残してくれた

からこそ、屋台は有名になり飛騨の匠は全国に見てもらえる一番の作品になりました。

最後ここへ来るように話したいと思います。

高山の祭屋台は、今の様に豪華になったのは、与鹿が出てきた頃からです。

最初の屋台は、といいますと見ていただきますと、八幡祭にありますが、大八台と

ありますが大八囃子をやったり、歌舞伎をやったりする屋台があります。昔はこう

いうカラクリの台でした。

それで今はカラクリをやっているのは、三番曳と龍人と石橋ですよね。八幡は布袋台だけ。

4台になってしまいましたが、昔は全部こういうカラクリの台でした。

カラクリというのは一度作りましたけどもどうしても毎年やっていると痛んできます。

あやつる人が何人も要るので、一つの人形をあやつるのに7,8人います。

赤い幕の所で囃子をしながらカラクリをするという風になっていましたから、カラクリ

を相続していけなくなった屋台もあったと思います。

そんな事でだんだんと屋台をカラクリを見せるだけではなくて、屋台自体を見せるように

屋台が変わっていった。その変わって行く時が江戸時代の終わり頃、与鹿の出た頃が屋台

の変わって行った時代です。

こういう事で昔の屋台は、今の屋台は切妻ですが、唐破風という屋台でした。切妻の物は

高山にしかありません。切妻は、上の方に行くからかっこいい。昔は唐破風しかありません。

殺生石という屋台がありますが、高山に残っている恵比寿台。その前身が、殺生石です。

三番曳は、元禄時代だと思います。だんだんと江戸時代中期にこんな形だったと思います。

(筆者注:元禄時代に屋台があったというのは確認されていません)

それで先程も言いましたが、今のような屋台がだんだん今のような形になって、彫刻なんか

もついていたのですが、着色した彫刻が多かったです。

秩父の方の屋台を修理するので来年色を塗り直すのですが、色のついたものは、秩父も

古い物ですが、みんな着色してあるんです。みんな花とかつけたのが最初でしたが、三番

に書いてありますが、五台山という屋台の唐獅子です。白木彫りのケヤキの彫刻です。

素晴らしい獅子で、獅子の中では高山一、全国一と言ってもいいくらいの物です、あまり

素晴らしいので文化庁の方で、これと全く同じ物を彫ってつけるという話がありましたが、

それ位素晴らしい。

一番最初に白木でついた物です。それでこれが諏訪の和四郎といって、長野の諏訪神社とか

ありますが、その人の彫刻です、2代目の人の物です。ある書いたものによれば、向こうで

彫ったという物で、小森文七という人が屋台キチで、昔は屋台キチがたくさんいたので、

和四郎に頼んで作ってもらった。小森の若い衆がおねてきて取り付けたという話を聞いた

ことがあります。

これを取り付けた時に、丁度、谷口与鹿さんは15歳位だったと思います。

15歳位の時に取り付けたと。与鹿さんはその時にそれまでも彫ってはいたでしょうが、

あの頃の15歳と今の15歳は違うので、かなり腕の立つ少年だったと思います。

この屋台自体を直したのが、父親の谷口権守の作品と言われています。

兄の方が父親ではないかと新聞に書いてあったとありましたが、戸籍がないのでわかり

ません。与鹿さんが15歳とは文献からそういうことになります。

それで与鹿が15の時に着いたものですから、町中大評判になりますが、与鹿はショック

を受けたものと思います。持って生まれた天才だったと思いますが、一念発起して17歳

の時に、琴高台の屋台。琴高仙人が鯉に乗った屋台ですね。赤い幕も鯉の刺繍があります。

二年後に与鹿が彫りますが、これが幕ですが、鯉の彫刻がついています。

この鯉は、17歳で彫ったのかと思います。今だと高校生位ですが、本当に生き生きとして

素晴らしい。材質はヒノキだと思います。ヒノキに漆を塗って、そこへ金箔を置いて、

撫でて、取るところは金箔を取ってという色彩になっています。

岐阜県出身の有名な画家、前田清邨が、戦後二十何年かに祭屋台を見て、与鹿の彫刻を

みて、高山中の屋台でこの鯉が一番だと言って勧めていました。

勢いがあって、素晴らしいと思います。本当に素晴らしい鯉です。

鯉ではなくて、波も彫ってあります。ケヤキです。岩は着色してあります。鯉は一つ一つ

で、45から50cm位の鯉ですが、波から何からで、17歳で彫ったというのは驚きです。

谷口五兵衛延としの次男として生まれて、兄は延恭と言うのかわかりませんが、22歳違う

ということでした。夏くらいの新聞に兄ではないと書いてありましたので、父親だということ

になっているので、延としという人はお祖父さんになるのではと思いますが、谷口の建物の

中で有名なのは、国分寺の三重塔とか、大隆寺の弁天堂がそうです。立派な建物です。

本当に龍のマス組のところにいっぱい彫ってあります。谷口という事が看板に書いてあり

ました。

西之一色の東照宮も日光の東照宮の様に家康を祀ったものですから、普通の神社とは作りが

違います。谷口家が請け負った仕事だそうです。

与鹿自体が作った屋台は、琴高台。17歳。山王の神楽の中段の香蘭に付いている龍がそう

です。

それから恵比寿台の龍とか獅子とか、たくさんついていますが、全部与鹿が彫ったと言われて

います。

麒麟台の先ほど見せました鳥籠の彫刻です。その他にも、屋台以外に、宗猷寺ってありますよね。

あそこの法中門がありますが、そこに今でも付いています。150年ほど経つ物ですから、

私の若い時は顔などしっかりしていましたが、木が腐食しています。雨は当たらないのですが、

もったいないです。しまっておいた方がいいと思いますが、寺の物なんでそうはいかない

でしょう。

龍はちょっと細いんですが、頭の方が腐食しています。これは、なくなりました、八野忠次郎

という建築家、八野明さんのお父さん。高校の先生。高山の屋台の図面を書いた人。その人が

説明して下さって、与鹿の作品の中で一番いい龍だと言っておられました。

それから、清見の牧ヶ洞の了徳寺というのがあります。蛙又とかあるのに、四方に龍とか亀

とか彫ってあります。

萩原町の尾崎に永養寺というのがありますが、経堂の裏の所に蛙又。欄間の所に大きな獅子が

彫ってあります。この獅子も宗猷寺の物と一緒で、西日が当たる所で、かなり腐食しています。

(昨日、永養寺へ確認しましたが、これは萩原の妙覚寺の間違いと思います。筆者)

この彫刻は、神楽の彫刻によく似ています。何故谷口与鹿とわかったかというと、与鹿の

下絵がありますが、その中に永養寺の獅子と書いてありました。谷口与鹿の作とわかり

ました。柱も少し焦げています。両脇についている木鼻も一つは今でもあって、寺の中に

置いてあって、もう一つは焼けてしまって無いそうです。永養寺の経堂にありますし、

西之一色の東照宮の中の本殿に、木鼻が彫ってあって、与鹿の作と言われています。

目がくり貫いて、ないんです。目は、玉眼といって、真綿を入れて後から入れるのですが、

それがないんです。毎晩与鹿の彫った獅子が鳴くのでないという話もあります。

白山神社の国道158の極楽社とありますよね。あそこの隣に宝橋がありますが、あそこに

神輿蔵があって、与鹿の彫った物があります。

これは結構素晴らしい龍で、普通の神楽台は、神楽についていたのは、神楽というのは丸い

枠に太鼓がついてたたいていますが、大々神楽は、枠があって、足をつけて、ここに太鼓を

ぶら下げていますよね。これがこの白山神楽のは、朱塗りで丸く作ってあって、ここに龍が

口をあけて、巻いています。両側に巻いています。こっちのは、口をつむっています。

そういう龍が巻いています。これは皆さんご存じない物ですが、現在の白山神社の神楽は、

江名子川の柳洋裁の上にある屋台蔵に入れてありますが、それはこんなんではないです。

この龍もすごく素晴らしい龍です。与鹿の龍です。一目見て、与鹿の作だとわかる素晴

らしい龍です。

つづく

徳積善太記

平成22年11月19日午後7時半 文化会館404会議室

飛騨の匠の彫刻編ということで、過去二回やってきました。祭屋台の谷口与鹿まで

行きたいと思います。これが一番面白いと思います。

一時間半で全部できないと思いますが、できるだけやりたいと思います。

ここのレジュメですが、一番の飛騨匠を実証した人、谷口与鹿、希代の天才とあり

ますが、高山ロータリーの会の講義で祭屋台の事をやったんです。

その時に、飛騨の匠とは言うけれど飛騨の匠と言ったって、作品が残っている人は

ほとんどいない。松田亮長とか根付ではありますが、個人個人の方が持っているもの

で、皆が見える物ではない。

実際に飛騨の匠の彫刻として見える物は、麒麟台の鳥籠に来るんじゃないかとお話

しました。根付は私用であって、個人が楽しむ物。与鹿が彫った物は、皆が見える

彫刻なんで、飛騨の匠の作品と言った時に、与鹿が出てきて、作品を残してくれた

からこそ、屋台は有名になり飛騨の匠は全国に見てもらえる一番の作品になりました。

最後ここへ来るように話したいと思います。

高山の祭屋台は、今の様に豪華になったのは、与鹿が出てきた頃からです。

最初の屋台は、といいますと見ていただきますと、八幡祭にありますが、大八台と

ありますが大八囃子をやったり、歌舞伎をやったりする屋台があります。昔はこう

いうカラクリの台でした。

それで今はカラクリをやっているのは、三番曳と龍人と石橋ですよね。八幡は布袋台だけ。

4台になってしまいましたが、昔は全部こういうカラクリの台でした。

カラクリというのは一度作りましたけどもどうしても毎年やっていると痛んできます。

あやつる人が何人も要るので、一つの人形をあやつるのに7,8人います。

赤い幕の所で囃子をしながらカラクリをするという風になっていましたから、カラクリ

を相続していけなくなった屋台もあったと思います。

そんな事でだんだんと屋台をカラクリを見せるだけではなくて、屋台自体を見せるように

屋台が変わっていった。その変わって行く時が江戸時代の終わり頃、与鹿の出た頃が屋台

の変わって行った時代です。

こういう事で昔の屋台は、今の屋台は切妻ですが、唐破風という屋台でした。切妻の物は

高山にしかありません。切妻は、上の方に行くからかっこいい。昔は唐破風しかありません。

殺生石という屋台がありますが、高山に残っている恵比寿台。その前身が、殺生石です。

三番曳は、元禄時代だと思います。だんだんと江戸時代中期にこんな形だったと思います。

(筆者注:元禄時代に屋台があったというのは確認されていません)

それで先程も言いましたが、今のような屋台がだんだん今のような形になって、彫刻なんか

もついていたのですが、着色した彫刻が多かったです。

秩父の方の屋台を修理するので来年色を塗り直すのですが、色のついたものは、秩父も

古い物ですが、みんな着色してあるんです。みんな花とかつけたのが最初でしたが、三番

に書いてありますが、五台山という屋台の唐獅子です。白木彫りのケヤキの彫刻です。

素晴らしい獅子で、獅子の中では高山一、全国一と言ってもいいくらいの物です、あまり

素晴らしいので文化庁の方で、これと全く同じ物を彫ってつけるという話がありましたが、

それ位素晴らしい。

一番最初に白木でついた物です。それでこれが諏訪の和四郎といって、長野の諏訪神社とか

ありますが、その人の彫刻です、2代目の人の物です。ある書いたものによれば、向こうで

彫ったという物で、小森文七という人が屋台キチで、昔は屋台キチがたくさんいたので、

和四郎に頼んで作ってもらった。小森の若い衆がおねてきて取り付けたという話を聞いた

ことがあります。

これを取り付けた時に、丁度、谷口与鹿さんは15歳位だったと思います。

15歳位の時に取り付けたと。与鹿さんはその時にそれまでも彫ってはいたでしょうが、

あの頃の15歳と今の15歳は違うので、かなり腕の立つ少年だったと思います。

この屋台自体を直したのが、父親の谷口権守の作品と言われています。

兄の方が父親ではないかと新聞に書いてあったとありましたが、戸籍がないのでわかり

ません。与鹿さんが15歳とは文献からそういうことになります。

それで与鹿が15の時に着いたものですから、町中大評判になりますが、与鹿はショック

を受けたものと思います。持って生まれた天才だったと思いますが、一念発起して17歳

の時に、琴高台の屋台。琴高仙人が鯉に乗った屋台ですね。赤い幕も鯉の刺繍があります。

二年後に与鹿が彫りますが、これが幕ですが、鯉の彫刻がついています。

この鯉は、17歳で彫ったのかと思います。今だと高校生位ですが、本当に生き生きとして

素晴らしい。材質はヒノキだと思います。ヒノキに漆を塗って、そこへ金箔を置いて、

撫でて、取るところは金箔を取ってという色彩になっています。

岐阜県出身の有名な画家、前田清邨が、戦後二十何年かに祭屋台を見て、与鹿の彫刻を

みて、高山中の屋台でこの鯉が一番だと言って勧めていました。

勢いがあって、素晴らしいと思います。本当に素晴らしい鯉です。

鯉ではなくて、波も彫ってあります。ケヤキです。岩は着色してあります。鯉は一つ一つ

で、45から50cm位の鯉ですが、波から何からで、17歳で彫ったというのは驚きです。

谷口五兵衛延としの次男として生まれて、兄は延恭と言うのかわかりませんが、22歳違う

ということでした。夏くらいの新聞に兄ではないと書いてありましたので、父親だということ

になっているので、延としという人はお祖父さんになるのではと思いますが、谷口の建物の

中で有名なのは、国分寺の三重塔とか、大隆寺の弁天堂がそうです。立派な建物です。

本当に龍のマス組のところにいっぱい彫ってあります。谷口という事が看板に書いてあり

ました。

西之一色の東照宮も日光の東照宮の様に家康を祀ったものですから、普通の神社とは作りが

違います。谷口家が請け負った仕事だそうです。

与鹿自体が作った屋台は、琴高台。17歳。山王の神楽の中段の香蘭に付いている龍がそう

です。

それから恵比寿台の龍とか獅子とか、たくさんついていますが、全部与鹿が彫ったと言われて

います。

麒麟台の先ほど見せました鳥籠の彫刻です。その他にも、屋台以外に、宗猷寺ってありますよね。

あそこの法中門がありますが、そこに今でも付いています。150年ほど経つ物ですから、

私の若い時は顔などしっかりしていましたが、木が腐食しています。雨は当たらないのですが、

もったいないです。しまっておいた方がいいと思いますが、寺の物なんでそうはいかない

でしょう。

龍はちょっと細いんですが、頭の方が腐食しています。これは、なくなりました、八野忠次郎

という建築家、八野明さんのお父さん。高校の先生。高山の屋台の図面を書いた人。その人が

説明して下さって、与鹿の作品の中で一番いい龍だと言っておられました。

それから、清見の牧ヶ洞の了徳寺というのがあります。蛙又とかあるのに、四方に龍とか亀

とか彫ってあります。

萩原町の尾崎に永養寺というのがありますが、経堂の裏の所に蛙又。欄間の所に大きな獅子が

彫ってあります。この獅子も宗猷寺の物と一緒で、西日が当たる所で、かなり腐食しています。

(昨日、永養寺へ確認しましたが、これは萩原の妙覚寺の間違いと思います。筆者)

この彫刻は、神楽の彫刻によく似ています。何故谷口与鹿とわかったかというと、与鹿の

下絵がありますが、その中に永養寺の獅子と書いてありました。谷口与鹿の作とわかり

ました。柱も少し焦げています。両脇についている木鼻も一つは今でもあって、寺の中に

置いてあって、もう一つは焼けてしまって無いそうです。永養寺の経堂にありますし、

西之一色の東照宮の中の本殿に、木鼻が彫ってあって、与鹿の作と言われています。

目がくり貫いて、ないんです。目は、玉眼といって、真綿を入れて後から入れるのですが、

それがないんです。毎晩与鹿の彫った獅子が鳴くのでないという話もあります。

白山神社の国道158の極楽社とありますよね。あそこの隣に宝橋がありますが、あそこに

神輿蔵があって、与鹿の彫った物があります。

これは結構素晴らしい龍で、普通の神楽台は、神楽についていたのは、神楽というのは丸い

枠に太鼓がついてたたいていますが、大々神楽は、枠があって、足をつけて、ここに太鼓を

ぶら下げていますよね。これがこの白山神楽のは、朱塗りで丸く作ってあって、ここに龍が

口をあけて、巻いています。両側に巻いています。こっちのは、口をつむっています。

そういう龍が巻いています。これは皆さんご存じない物ですが、現在の白山神社の神楽は、

江名子川の柳洋裁の上にある屋台蔵に入れてありますが、それはこんなんではないです。

この龍もすごく素晴らしい龍です。与鹿の龍です。一目見て、与鹿の作だとわかる素晴

らしい龍です。

つづく

徳積善太記

手長足長彫刻の研究

先般、岐阜高専名誉教授の水野先生が、手長足長のことを調査しに来られました。

いろいろとお手伝いをさせていただきましたが、このほど、論文が出版されました。

題名は「手長足長」彫刻の発生とその展開

ー近世山車彫刻の図様に関する研究ー

と言う研究です。

中身はご紹介できませんが、一部ご紹介しますと・・・

各地の手長足長が紹介されていたり・・・

「下教来神社の脇障子の手長足長」

各所の手長足長の絵図が紹介されていたり・・・

『北斎漫画十二編』の手長足長 「浅草奥山生人形」(『国芳の狂画』より転載)

もちろん、高山の恵比寿台の手長足長も紹介されています。

先生の論によると、「谷口与鹿は、『北斎漫画』の手長足長を模して、それを

デフォルメして作成したものと思われる」とのことです。

確かに、与鹿のそれは、北斎漫画のものとよく似ています。

また、単独のものとしては、最大でかつ一番歴史が古いとの事でした。

このことは、先の歴史民俗学会発表でもお話しましたが、高山の方、特に屋台組の方

が十分自慢できるお話だと思います。

これからも、高山の屋台を誇りにしたいですね。

なお、この研究紀要は、昨日、高山市図書館・高山市郷土館にも寄贈されましたので、

そちらでご覧になるか、飯田市美術館にお問い合わせ下さい。

徳積善太

いろいろとお手伝いをさせていただきましたが、このほど、論文が出版されました。

題名は「手長足長」彫刻の発生とその展開

ー近世山車彫刻の図様に関する研究ー

と言う研究です。

中身はご紹介できませんが、一部ご紹介しますと・・・

各地の手長足長が紹介されていたり・・・

「下教来神社の脇障子の手長足長」

各所の手長足長の絵図が紹介されていたり・・・

『北斎漫画十二編』の手長足長 「浅草奥山生人形」(『国芳の狂画』より転載)

もちろん、高山の恵比寿台の手長足長も紹介されています。

先生の論によると、「谷口与鹿は、『北斎漫画』の手長足長を模して、それを

デフォルメして作成したものと思われる」とのことです。

確かに、与鹿のそれは、北斎漫画のものとよく似ています。

また、単独のものとしては、最大でかつ一番歴史が古いとの事でした。

このことは、先の歴史民俗学会発表でもお話しましたが、高山の方、特に屋台組の方

が十分自慢できるお話だと思います。

これからも、高山の屋台を誇りにしたいですね。

なお、この研究紀要は、昨日、高山市図書館・高山市郷土館にも寄贈されましたので、

そちらでご覧になるか、飯田市美術館にお問い合わせ下さい。

徳積善太

今日は歴民の発表がありました

今日は、第25回飛騨歴史民俗学会大会があり、発表をさせていただきました。

題名は、「谷口与鹿と高山祭の屋台について」

午後1時からの発表でした。

98名の徴収の皆さんがおられたようですが、皆さん真剣に聞いてくださり、

ありがとうございました。

風邪を引いて、昨日まで3日間も寝込んでいたこともあり、さすがに体力的に

きつかったです。話題もいつものアドリブが冴えず、やっていても自分で調子に

乗れませんでした。

午前中は、茂住修史さんが「増島城とまちづくり」について。

川上岩男さんが「播隆上人・その足跡」について

お話をされました。

徳積善太

題名は、「谷口与鹿と高山祭の屋台について」

午後1時からの発表でした。

98名の徴収の皆さんがおられたようですが、皆さん真剣に聞いてくださり、

ありがとうございました。

風邪を引いて、昨日まで3日間も寝込んでいたこともあり、さすがに体力的に

きつかったです。話題もいつものアドリブが冴えず、やっていても自分で調子に

乗れませんでした。

午前中は、茂住修史さんが「増島城とまちづくり」について。

川上岩男さんが「播隆上人・その足跡」について

お話をされました。

徳積善太

かみ~さんから、本が届きました

先に行われた、平成21年度飛騨文芸祭。

見事、大賞を取られたかみ~さんから、文芸祭の本をいただきました。

受賞作「琴高台」

谷口与鹿をモチーフに、琴高台の見事な鯉が彫られるまでのことが小説として

描写されています。

言葉の表現など、大変知識の高いかみ~さんならではの描写です。

今回が数回目のチャレンジにして、初の受賞となったそうですが、初受賞が「文芸大賞」

であったことで、自分のことのようにうれしかったです。

一番終わりのページに、参考文献「彫りに生きる 谷口与鹿」と掲載されていました。

「文献」!?

そんな文献にできるほどの物ではない拙稿ですが、文献としてあげてくださり感謝

申上げます。

かみ~さん、受賞大変おめでとうございました!(^o^)/

徳積善太

見事、大賞を取られたかみ~さんから、文芸祭の本をいただきました。

受賞作「琴高台」

谷口与鹿をモチーフに、琴高台の見事な鯉が彫られるまでのことが小説として

描写されています。

言葉の表現など、大変知識の高いかみ~さんならではの描写です。

今回が数回目のチャレンジにして、初の受賞となったそうですが、初受賞が「文芸大賞」

であったことで、自分のことのようにうれしかったです。

一番終わりのページに、参考文献「彫りに生きる 谷口与鹿」と掲載されていました。

「文献」!?

そんな文献にできるほどの物ではない拙稿ですが、文献としてあげてくださり感謝

申上げます。

かみ~さん、受賞大変おめでとうございました!(^o^)/

徳積善太

飛騨文芸大賞! 上小屋さんおめでとう

先日、飛騨文芸大賞の入賞発表がありました。

市民時報にも紹介されていましたね。

上小屋さんの「琴高台」が見事、大賞に選ばれました。

上小屋さんは多治見の方ですが、彼は高山にある、とある会社の社長さん。

もちろん、高山市出身です。

以前から、私が書いた「谷口与鹿ものがたり」の熱心なファンで、それを

参考にして書かれました。

彼からも受賞のメールを戴きましたが、こうして「大賞」を取っていただけた

ことにご協力ができ、自分のことのようにうれしく思いました。

本当におめでとうございます!

徳積善太

市民時報にも紹介されていましたね。

上小屋さんの「琴高台」が見事、大賞に選ばれました。

上小屋さんは多治見の方ですが、彼は高山にある、とある会社の社長さん。

もちろん、高山市出身です。

以前から、私が書いた「谷口与鹿ものがたり」の熱心なファンで、それを

参考にして書かれました。

彼からも受賞のメールを戴きましたが、こうして「大賞」を取っていただけた

ことにご協力ができ、自分のことのようにうれしく思いました。

本当におめでとうございます!

徳積善太

松本の開智学校の彫刻が立川流のものだった!

久しぶりに彫刻の話題。今日の中日新聞に出ていましたが、松本の旧開智学校の龍の

彫刻が、立川流の彫刻であると確定されたとの記事でした。

松本・旧開智学校 竜の彫刻 立川流の原田蒼渓作

長野県松本市の国重要文化財「旧開智学校」の玄関に飾られている竜

などの彫刻は、明治期に活躍した立川流彫刻師・原田蒼渓(1835-1907)

が中心になって制作されたことが、立川流彫刻研究所(愛知県半田市)

の調査で分かった。

彫刻の一部は、江戸期に作られた同流派の作品を補修して取り付けられた

とされ、明治の学校建築を代表する文化財の建築経過の一端も明らかに

なった。

旧開智学校は1876(明治9)年、小学校として建てられた和洋の建築技術

が混在する「擬洋風建築」。洋風の外観とは対照的に、玄関や屋内の扉、

天井には竜や波などを模した伝統的な彫刻が数多く見られる。

同研究所を主宰する間瀬恒祥さん(58)が2007年から、文献や彫刻の調査

を実子。その結果、当時の文献で原田の名前を確認したほか、玄関の上に

飾られた竜(横約2.5m。縦約0.4m)をはじめ、同学校の彫刻は立川流の

特徴と一致。松本出身で立川専四郎富種門下の原田が制作の中心だったと

結論づけた。

さらに、これらの彫刻の特徴を細かく分析したところ、原田作と江戸後期

の作の二通りを確認。江戸後期の作品は、明治初期の廃仏毀釈で壊された

近くの寺の彫刻を原田が一部補修し、取り付けたと推定している。

間瀬さんは「原田は、同門の先人が作った彫刻が失われるのを恐れ、手を

入れて命を吹き込んだのだろう。作られた時代が異なる立川流作品が一緒

にあるのはほかに例がない」と話している。

同研究所は、八月五日午後0時50分から、松本市深志の全久院で調査報告会

を開く。

立川流:江戸時代中期に成立した幕府御用の寺社建築と装飾彫刻の流派。

善光寺大勧進表御門(長野市)や京都御所御門(京都市)をはじめ、数々

の神社仏閣などの建築、彫刻を手がけた。彫刻は架空の動物や植物を表現

し、曲線の美しさが特徴。」

(なお、高山の祭り屋台 五台山の彫刻も立川流のものです。)

このお話は、先月の立川流彫刻研究所刊 新聞に既に掲載されていたものですが、今まで

立川流彫刻であることが確認されていませんでした。

この開智学校を模して造られたのが、高山の煥章学校です。

徳積善太

彫刻が、立川流の彫刻であると確定されたとの記事でした。

松本・旧開智学校 竜の彫刻 立川流の原田蒼渓作

長野県松本市の国重要文化財「旧開智学校」の玄関に飾られている竜

などの彫刻は、明治期に活躍した立川流彫刻師・原田蒼渓(1835-1907)

が中心になって制作されたことが、立川流彫刻研究所(愛知県半田市)

の調査で分かった。

彫刻の一部は、江戸期に作られた同流派の作品を補修して取り付けられた

とされ、明治の学校建築を代表する文化財の建築経過の一端も明らかに

なった。

旧開智学校は1876(明治9)年、小学校として建てられた和洋の建築技術

が混在する「擬洋風建築」。洋風の外観とは対照的に、玄関や屋内の扉、

天井には竜や波などを模した伝統的な彫刻が数多く見られる。

同研究所を主宰する間瀬恒祥さん(58)が2007年から、文献や彫刻の調査

を実子。その結果、当時の文献で原田の名前を確認したほか、玄関の上に

飾られた竜(横約2.5m。縦約0.4m)をはじめ、同学校の彫刻は立川流の

特徴と一致。松本出身で立川専四郎富種門下の原田が制作の中心だったと

結論づけた。

さらに、これらの彫刻の特徴を細かく分析したところ、原田作と江戸後期

の作の二通りを確認。江戸後期の作品は、明治初期の廃仏毀釈で壊された

近くの寺の彫刻を原田が一部補修し、取り付けたと推定している。

間瀬さんは「原田は、同門の先人が作った彫刻が失われるのを恐れ、手を

入れて命を吹き込んだのだろう。作られた時代が異なる立川流作品が一緒

にあるのはほかに例がない」と話している。

同研究所は、八月五日午後0時50分から、松本市深志の全久院で調査報告会

を開く。

立川流:江戸時代中期に成立した幕府御用の寺社建築と装飾彫刻の流派。

善光寺大勧進表御門(長野市)や京都御所御門(京都市)をはじめ、数々

の神社仏閣などの建築、彫刻を手がけた。彫刻は架空の動物や植物を表現

し、曲線の美しさが特徴。」

(なお、高山の祭り屋台 五台山の彫刻も立川流のものです。)

このお話は、先月の立川流彫刻研究所刊 新聞に既に掲載されていたものですが、今まで

立川流彫刻であることが確認されていませんでした。

この開智学校を模して造られたのが、高山の煥章学校です。

徳積善太