HOME › 飛騨の歴史再発見

中橋の歴史と江戸時代の色について260215放送分

(平成26年2月15日放送分 329回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第2号、わたくし長瀬公昭がお届けして参ります。

今週は寒くなって、やっと高山らしくなりましたね。冬というのに雪が少なくて、道路を走りやすいので大変

ありがたいですが、一月の末には、道路の雪も溶けてしまった上に、雨まで降って、とても飛騨の冬とは思え

ない気候が続いていましたね。今年は、11月に国分寺の銀杏が一気に落ちて、大雪ではないかと心配され

ましたが、1月の初めには、大寒波が来て、大変寒い日が続きましたが、低気圧が太平洋側を過ぎてから

発達することが多くて、東北や北海道では大変な大雪となっているところもあるようです。

普段なら、西高東低の冬型の気圧配置になって、飛騨では大雪になりやすいのですが、日本列島から離れた

ところで低気圧が発達していることもあって、飛騨に日本海から湿った寒風が吹きこむこともなく、雪の少ない

冬を過ごさせていただいています。ただし、寒波は降りてきているので、-15度ほどになったりして大変凍み

ましたね。どうぞ、こういうときには寒暖の差が激しいので、風邪など召される方が多いと思いますが、暖かく

してお過ごしください。

風邪といえば、インフルエンザ。そして今年は胃腸風邪が流行っているようです。

おまけに、冬にはあまり起こらなかった食中毒が流行しています。ノロウィルスというウィルスのようですが、

風邪の予防もノロウィルスの予防も、うがいと手洗いが大事なようです。仮に空気感染したとしても、水を

一日に2.5リットル飲むと、体内の繊毛活動が活発になり、体内に取り入れた菌をうまく輩出してくれるそう

ですから、うがい、手洗い、そして水を大量に飲むことで、体調管理に努めてください。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、先週予告をしましたように、「中橋の歴史と江戸時代の色」

についてお話したいと思います。本来なら第三週ですので古川の話題をお届けしないといけないのですが、

古川の橋も取り交ぜてお話しさせていただきたいと思います。

現在、高山の中橋は、しょうばん(桁の上)のものが古いので新しいものに変更するための工事が行われて

います。実はこの工事は、昨年の10月21日に始まっていますが、第一期工事が今年の3月31日まで。

この第一期工事では、上部部分の工事が中心に行われます。

そして、第二期工事が平成26年にかけて行われる予定で、今度は、橋げたの下の部分が改修される予定です。

耐震工事がなされるというわけです。総工費は予定額ですが、1憶一千万円の費用をかけて行われます。

実は振り返ってみますと、橋げたは大正14年に建設されており、1924年のことですから、すでに90年もたって

いるんですね。昭和40年には上部だけ改修されて、皆さんご存知の赤い中橋に生まれ変わったとのことです。

今はこの補修・耐震補強工事のため、その姿を目にすることができませんが、ちょっとここで中橋の歴史も振り

返りながら知っていただければと思います。

以前の放送でも少しふれたことがありますが、この中橋、今から400年前の天正16年(1588)頃 金森氏により

高山城下町が作られ始めたときに中橋がかけられたといわれています。金森氏による街づくりでは、上流の枡形橋、

下流の鍛冶橋とそしてその2つの橋の真ん中に架けられたという中橋の3つの橋が高山の城下町と現在の本町通り

に当たる向町を結び付ける橋でした。

棟札によると、貞享4年(1687)に架けかえられ、「三度目の架け替え」と書かれていますので、おそらくこの時までに、

3回は流失しているものと思われます。

その後、この橋は、④元禄十四年(1701)普請、⑤享保4年(1719)普請、⑥元文ニ丁巳年(1737) 普請、棟梁は社寺

建築で有名な、松田太右衛門の名前が棟札に見ることができます。⑦明和9年(1772)大原彦四郎代官のときに

大破損しました。丁度大原騒動の渦中ということもあってか4年後の安永5年(1776)になってやっと架替えられました。

このとき、欄干に擬宝珠が取り付けられたということです。

そのあと、⑧寛政7年(1795)飯塚常之丞郡代のときにまた大水で破損し、補修されました。

あと、高山陣屋に残されている記録を見ますと、次のような記録が残されています。

⑨文化8年(1811) 榊原小兵衛郡代、大洪水により東詰が決壊し、擬宝珠が2個流出。翌年、流出した擬宝珠2個が

新調される、というのをはじめ、⑩天保2年(1831)補修、⑪天保15年(1844)欄干取替、⑫弘化2年(1845)補修、

⑬万延元年(1860)補修、⑭文久元年(1861)架替などとなっていますので、江戸時代には合計14回、

その後、⑮大正14年架替、⑯昭和40年補修、⑰平成25年補修など、過去17回の補修や架け替えが繰り返し行われ

てきたようです。ちょっとここでブレイクしましょう。曲は「 」をお届けします。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本日の飛騨の歴史再発見は、「中橋の歴史と赤い橋について」お話しています。

さて、赤い橋は、私の知る限りでは、高山の中橋、古川の真宗寺の前の若宮橋、杉崎の橋、高山江名子川の桜橋

と錦橋。高山の東照宮の橋、国府町半田の琴平神社の前の橋、飛騨市古川町笹ヶ洞の恵比寿神社、あと各所の

お稲荷さんの橋などがあります。もっとあるかもしれませんが、ちょっと気がついたところはこんな所です。

高山の中橋は、昭和40年3月に工事が開始され、4月の祭りが始まる前に完成しました。

当時の高山市の広報紙「広報たかやま」によりますと、次のようなことが書かれています。

「中橋が改良工事、高欄には擬宝珠をー 屋台の行列に、四季それぞれ移り変る美しい宮川になくてはならない

中橋に、一段と風情をそえようと、こんど中橋の改良を行うことになり工事にかかっております。今までの中橋は、

大正十四年にかけられたもので、今度の改良は、三月から行われており、四月の高山まつりまでに完成しようと

するもので、高欄を昔のようにコンクリートで擬宝珠に、欄干は朱塗りとし、照明はアンドン式のものに、床面は

コンクリート舗装されます。擬宝珠はそで高欄ともに両側で十二個。工費は百三十万円です。」などとなっています。

江名子川の桜橋の由来が桜橋のたもとにありますが、そこの記述には、「擬宝珠は中橋と左京橋にしか付ける

ことが許されなかったが、いつしか桜橋にもつくようになった」とされています。

左京橋が改修されたのは、昭和46年のこと。

しかし、現在は、錦橋と桜橋が赤く塗られ、左京橋は目立たない色に塗り替えられています。

古川町文化財審議委員の田中先生によりますと「杉崎の橋は、今から25年ほど前に杉崎の人が橋を架けかえる

ときに、あの橋の場所が姉小路にちなんだ「柳の御所」という字名の場所だったことから、観光の名所にしようと、

高山の中橋にちなんで橋を赤くしたそうです。

また、古川の真宗寺のところの今宮橋は、かつて今宮神社が向町の渡辺家のところに今宮神社がありました。

神社の前の橋ということで今宮橋という名前が付き、その後、神社は喜多若宮神社に合祀されましたが、10年ほど

前に、高山の中橋にならって赤くした」とのことです。

太鼓橋のように反り上がった、小さな赤い神橋=反り橋は、この世と未知なるあの世をつなぐ架け橋だといわれます。

あるいは、神域と現実社会を区別する橋と言う意味があり、ここを渡ることができるのは、神様、天皇、神官に限られ

るとされる地域もあります。

そのため、場所によっては、急こう配になっており、すぐに渡れないような角度になっている場所もあります。

広島の厳島神社では、この橋を反橋(そりばし)、別名・勅使橋(ちょくしばし)とも言い勅使が鎮座祭などの重要な

祭事の際に、この橋から本社内に入ったとの事。勅使が参向した際には、橋板の上に組立式の階段を置いて渡り

やすくしていたそうです。古川の田中先生も「日光東照宮などは、天皇、将軍、神官の人以外は通行できないという

ことになっているらしい。それほど赤い橋は江戸時代は一般の人が渡れないように区別されていたようです。

ただし神道のことですので、一度宮司さんにお尋ねしてみてはどうですか。」というお話でした。

そこで高山の東照宮にお邪魔して、この橋について調べてきました。

宮司さんに依りますと「あの橋は、神様が通る橋だからということで昔から誰も渡っていない。東照宮のお祭りのとき

には、参列者は下で祓い戸のお祓いを済ませてから、長い階段を上がって本殿の下の広場に整列し、上の本殿に

は神主しか上がれない習わしと成っている。飛騨では、唯一、拝殿のない神社なんですよ。神様をお神輿に移して

からも、お神輿でさえ人がかかわるので、その橋は通らないようにしている。」ということでした。

さて橋の色ですが、そもそも赤い橋というのは先ほど来お話ししていますように、神域と人間界を分けるための色

だったということを考えますと、高山の中橋は一般の人が通るわけですから、赤い橋ではなかったと考えられます。

おそらく、白木で造られた橋で、時間がたってから、防腐剤のようなものが塗られていたことが考えられます。

防腐剤といえば、当時は、柿渋かベンガラが塗られていたのではないでしょうか。

また、朱を塗るにはたいへん高価な費用がかかったと思われますので、朱は使われていないと思われます。

そう考えると、おそらく柿渋やベンガラの色で、赤茶系の色ではなかったかと思います。

これについては、まだ検証が必要と思われますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

本日も時間となりました。今日の放送では古川町文化財審議委員の田中先生、東照宮宮司の三木さん、まちの

博物館職員の皆様に大変お世話になりました。どうもありがとうございました。

来週の放送は、4週目ですので匠の話題についてお届けしたいと思います。

それでは本日はこの曲でお別れです。曲は「 」をお届けします。また来週お会いしましょう!

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第2号、わたくし長瀬公昭がお届けして参ります。

今週は寒くなって、やっと高山らしくなりましたね。冬というのに雪が少なくて、道路を走りやすいので大変

ありがたいですが、一月の末には、道路の雪も溶けてしまった上に、雨まで降って、とても飛騨の冬とは思え

ない気候が続いていましたね。今年は、11月に国分寺の銀杏が一気に落ちて、大雪ではないかと心配され

ましたが、1月の初めには、大寒波が来て、大変寒い日が続きましたが、低気圧が太平洋側を過ぎてから

発達することが多くて、東北や北海道では大変な大雪となっているところもあるようです。

普段なら、西高東低の冬型の気圧配置になって、飛騨では大雪になりやすいのですが、日本列島から離れた

ところで低気圧が発達していることもあって、飛騨に日本海から湿った寒風が吹きこむこともなく、雪の少ない

冬を過ごさせていただいています。ただし、寒波は降りてきているので、-15度ほどになったりして大変凍み

ましたね。どうぞ、こういうときには寒暖の差が激しいので、風邪など召される方が多いと思いますが、暖かく

してお過ごしください。

風邪といえば、インフルエンザ。そして今年は胃腸風邪が流行っているようです。

おまけに、冬にはあまり起こらなかった食中毒が流行しています。ノロウィルスというウィルスのようですが、

風邪の予防もノロウィルスの予防も、うがいと手洗いが大事なようです。仮に空気感染したとしても、水を

一日に2.5リットル飲むと、体内の繊毛活動が活発になり、体内に取り入れた菌をうまく輩出してくれるそう

ですから、うがい、手洗い、そして水を大量に飲むことで、体調管理に努めてください。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、先週予告をしましたように、「中橋の歴史と江戸時代の色」

についてお話したいと思います。本来なら第三週ですので古川の話題をお届けしないといけないのですが、

古川の橋も取り交ぜてお話しさせていただきたいと思います。

現在、高山の中橋は、しょうばん(桁の上)のものが古いので新しいものに変更するための工事が行われて

います。実はこの工事は、昨年の10月21日に始まっていますが、第一期工事が今年の3月31日まで。

この第一期工事では、上部部分の工事が中心に行われます。

そして、第二期工事が平成26年にかけて行われる予定で、今度は、橋げたの下の部分が改修される予定です。

耐震工事がなされるというわけです。総工費は予定額ですが、1憶一千万円の費用をかけて行われます。

実は振り返ってみますと、橋げたは大正14年に建設されており、1924年のことですから、すでに90年もたって

いるんですね。昭和40年には上部だけ改修されて、皆さんご存知の赤い中橋に生まれ変わったとのことです。

今はこの補修・耐震補強工事のため、その姿を目にすることができませんが、ちょっとここで中橋の歴史も振り

返りながら知っていただければと思います。

以前の放送でも少しふれたことがありますが、この中橋、今から400年前の天正16年(1588)頃 金森氏により

高山城下町が作られ始めたときに中橋がかけられたといわれています。金森氏による街づくりでは、上流の枡形橋、

下流の鍛冶橋とそしてその2つの橋の真ん中に架けられたという中橋の3つの橋が高山の城下町と現在の本町通り

に当たる向町を結び付ける橋でした。

棟札によると、貞享4年(1687)に架けかえられ、「三度目の架け替え」と書かれていますので、おそらくこの時までに、

3回は流失しているものと思われます。

その後、この橋は、④元禄十四年(1701)普請、⑤享保4年(1719)普請、⑥元文ニ丁巳年(1737) 普請、棟梁は社寺

建築で有名な、松田太右衛門の名前が棟札に見ることができます。⑦明和9年(1772)大原彦四郎代官のときに

大破損しました。丁度大原騒動の渦中ということもあってか4年後の安永5年(1776)になってやっと架替えられました。

このとき、欄干に擬宝珠が取り付けられたということです。

そのあと、⑧寛政7年(1795)飯塚常之丞郡代のときにまた大水で破損し、補修されました。

あと、高山陣屋に残されている記録を見ますと、次のような記録が残されています。

⑨文化8年(1811) 榊原小兵衛郡代、大洪水により東詰が決壊し、擬宝珠が2個流出。翌年、流出した擬宝珠2個が

新調される、というのをはじめ、⑩天保2年(1831)補修、⑪天保15年(1844)欄干取替、⑫弘化2年(1845)補修、

⑬万延元年(1860)補修、⑭文久元年(1861)架替などとなっていますので、江戸時代には合計14回、

その後、⑮大正14年架替、⑯昭和40年補修、⑰平成25年補修など、過去17回の補修や架け替えが繰り返し行われ

てきたようです。ちょっとここでブレイクしましょう。曲は「 」をお届けします。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本日の飛騨の歴史再発見は、「中橋の歴史と赤い橋について」お話しています。

さて、赤い橋は、私の知る限りでは、高山の中橋、古川の真宗寺の前の若宮橋、杉崎の橋、高山江名子川の桜橋

と錦橋。高山の東照宮の橋、国府町半田の琴平神社の前の橋、飛騨市古川町笹ヶ洞の恵比寿神社、あと各所の

お稲荷さんの橋などがあります。もっとあるかもしれませんが、ちょっと気がついたところはこんな所です。

高山の中橋は、昭和40年3月に工事が開始され、4月の祭りが始まる前に完成しました。

当時の高山市の広報紙「広報たかやま」によりますと、次のようなことが書かれています。

「中橋が改良工事、高欄には擬宝珠をー 屋台の行列に、四季それぞれ移り変る美しい宮川になくてはならない

中橋に、一段と風情をそえようと、こんど中橋の改良を行うことになり工事にかかっております。今までの中橋は、

大正十四年にかけられたもので、今度の改良は、三月から行われており、四月の高山まつりまでに完成しようと

するもので、高欄を昔のようにコンクリートで擬宝珠に、欄干は朱塗りとし、照明はアンドン式のものに、床面は

コンクリート舗装されます。擬宝珠はそで高欄ともに両側で十二個。工費は百三十万円です。」などとなっています。

江名子川の桜橋の由来が桜橋のたもとにありますが、そこの記述には、「擬宝珠は中橋と左京橋にしか付ける

ことが許されなかったが、いつしか桜橋にもつくようになった」とされています。

左京橋が改修されたのは、昭和46年のこと。

しかし、現在は、錦橋と桜橋が赤く塗られ、左京橋は目立たない色に塗り替えられています。

古川町文化財審議委員の田中先生によりますと「杉崎の橋は、今から25年ほど前に杉崎の人が橋を架けかえる

ときに、あの橋の場所が姉小路にちなんだ「柳の御所」という字名の場所だったことから、観光の名所にしようと、

高山の中橋にちなんで橋を赤くしたそうです。

また、古川の真宗寺のところの今宮橋は、かつて今宮神社が向町の渡辺家のところに今宮神社がありました。

神社の前の橋ということで今宮橋という名前が付き、その後、神社は喜多若宮神社に合祀されましたが、10年ほど

前に、高山の中橋にならって赤くした」とのことです。

太鼓橋のように反り上がった、小さな赤い神橋=反り橋は、この世と未知なるあの世をつなぐ架け橋だといわれます。

あるいは、神域と現実社会を区別する橋と言う意味があり、ここを渡ることができるのは、神様、天皇、神官に限られ

るとされる地域もあります。

そのため、場所によっては、急こう配になっており、すぐに渡れないような角度になっている場所もあります。

広島の厳島神社では、この橋を反橋(そりばし)、別名・勅使橋(ちょくしばし)とも言い勅使が鎮座祭などの重要な

祭事の際に、この橋から本社内に入ったとの事。勅使が参向した際には、橋板の上に組立式の階段を置いて渡り

やすくしていたそうです。古川の田中先生も「日光東照宮などは、天皇、将軍、神官の人以外は通行できないという

ことになっているらしい。それほど赤い橋は江戸時代は一般の人が渡れないように区別されていたようです。

ただし神道のことですので、一度宮司さんにお尋ねしてみてはどうですか。」というお話でした。

そこで高山の東照宮にお邪魔して、この橋について調べてきました。

宮司さんに依りますと「あの橋は、神様が通る橋だからということで昔から誰も渡っていない。東照宮のお祭りのとき

には、参列者は下で祓い戸のお祓いを済ませてから、長い階段を上がって本殿の下の広場に整列し、上の本殿に

は神主しか上がれない習わしと成っている。飛騨では、唯一、拝殿のない神社なんですよ。神様をお神輿に移して

からも、お神輿でさえ人がかかわるので、その橋は通らないようにしている。」ということでした。

さて橋の色ですが、そもそも赤い橋というのは先ほど来お話ししていますように、神域と人間界を分けるための色

だったということを考えますと、高山の中橋は一般の人が通るわけですから、赤い橋ではなかったと考えられます。

おそらく、白木で造られた橋で、時間がたってから、防腐剤のようなものが塗られていたことが考えられます。

防腐剤といえば、当時は、柿渋かベンガラが塗られていたのではないでしょうか。

また、朱を塗るにはたいへん高価な費用がかかったと思われますので、朱は使われていないと思われます。

そう考えると、おそらく柿渋やベンガラの色で、赤茶系の色ではなかったかと思います。

これについては、まだ検証が必要と思われますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

本日も時間となりました。今日の放送では古川町文化財審議委員の田中先生、東照宮宮司の三木さん、まちの

博物館職員の皆様に大変お世話になりました。どうもありがとうございました。

来週の放送は、4週目ですので匠の話題についてお届けしたいと思います。

それでは本日はこの曲でお別れです。曲は「 」をお届けします。また来週お会いしましょう!

徳積善太

平成25年7月5日放送分_大津祭りは高山祭のルーツ?について

(平成25年7月5日放送分 第299回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

平成18年4月からこの「飛騨の歴史再発見」の放送が始まって、5年と3カ月が経過しました。

今までこの放送をご愛顧いただきまして大変ありがとうございます。いよいよ記念すべき300回目

の放送が来週となりました。本日の放送まで299回の放送をしてまいりました。これもひとえに、

ご愛顧いただきましたリスナーの皆様のお陰であると、感謝申し上げます。

今まで、この放送を続けるにあたり、毎回A4サイズでびっしり2枚の原稿を書いてきたわけですが、

毎回原稿を替えてまいりました。同じテーマでお話しする事は数回ありましたが、そのほとんどが全く

違う原稿を書き続けてまいりました。リスナーの皆さんから「よく調べているな」とか「すごい事だね」

といわれますが、何度もお話ししましたように、みなさんがお住まいのこの飛騨地域が、すごいところ

だと思います。

調べれば調べるほど、何もないと思っていた場所でも、ちゃんと人間の歴史があり、そこには物語がある。

そういう地域に皆さんがお住まいだと云う事です。いま、飛騨と教如上人の展示に向けて、いろいろと調べて

おりますが、本願寺の教如上人と飛騨の門徒衆が関わりがあり、今から400年前の石山本願寺の戦いの時に、

飛騨から多くの門徒衆が石山本願寺に馳せ参じ、織田信長と戦っているという歴史が有ります。そのため、

現代の感覚ではこんな山奥にという所に、教如上人がお礼のために渡された方便法身尊形が残っていると

いう史実が有ります。そのため、山間僻地といわれる場所にも必ず、人と人のつながりの歴史が存在すると

云う事を目のあたりにしてまいりました。探し方が異なるだけで、新しい発見につながるというようなことも

ありました。

いま、リスナーの方のご要望にお応えしまして、今までの300回の原稿の一部をまとめて、本にしようかと

準備を始めております。当然、300回の原稿すべてを本にしますと単純計算で600頁以上になりますので、

そこまでの出版は出来ません。とりあえず150回までの放送分をまとめさせていただこうと思っております。

出版はいつになるかわかりませんが、なるべく年内には発刊したいと思っておりますので、またこの放送でも

お知らせいたします。どうぞお楽しみにお待ちください。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、先週お話ししましたように、高山祭りのルーツについて

考えられる事をお話ししたいと思います。先週の放送で、大津絵についてお話し致しました。

実は、下二之町にある鳩峯車台の屋台の旧名が「大津絵」という名前だったこともあり、早速、大津市歴史

博物館の知り合いの先生をお尋ねしました。大津市の歴史博物館は、大津市の比叡山の麓にある皇子山

陸上競技場の高台にあります。遠くに琵琶湖を眺める事が出来る絶景の場所です。そちらには、大津の

縄文時代から今日に至るまでの歴史について、常設展示がおこなわれているばかりか、ビデオなどのアー

カイブを使って、歴史、祭り、文化などを紹介するコーナーがありました。

今回は、大津絵について調べに行ったのですが、大津にも昔から祇園祭の山鉾のような「山」が存在すると

云う事で、大変興味深く、そのビデオを拝見しておりました。ビデオは2種類あって、大津祭を紹介する15分

程の短編と、大津祭の詳細について紹介している30分の長編のビデオでした。私は、時間が有ったので、

最初、長編の方から拝見しましたが、そこで大変驚いたことが有りました。それは、山の名前とその山の制作

方法です。大津祭りには、祇園祭よりは少ない13の山が存在しますが、その13の内、実に8つの山が、高山

祭りの屋台の旧名と同じでした。また、

こちらの山は、祭の一週間前に各山鉾組の皆さんが、各家や祭の集会所となる場所に保管していた山鉾の

材料を持ち寄って、山鉾を3日間から1週間かけて組み立てる、いわゆる高山で言う所の「屋台やわい」があり

ます。そして、祭が終了すると、また山鉾を分解して各家や集会所に保管すると云う儀式=高山で言う「屋台

片付け」があります。

そういった部分が、高山祭りと大変共通していると云うことを直感的に思いました。また、もし共通していると

すると、誰がこの高山と大津を結んだのか。それについては、2階の常設展示場を拝見して、確信を持ちました。

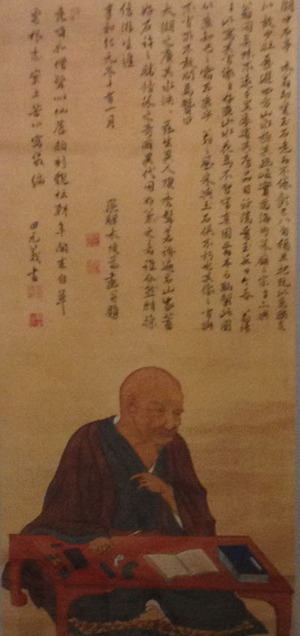

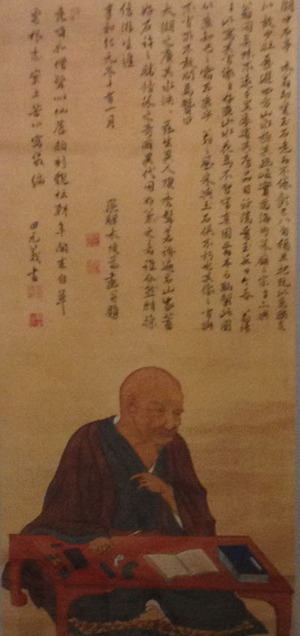

江戸時代中期に飛騨の豪商として、あるいは文人として活躍した加賀屋の二木長嘯という人が関わったに違い

ないということがわかりました。実は、遠く大津の地に至って、二木長嘯が描いた、大津出身の文化人「木内石亭」

の肖像画が、大津市歴史博物館に展示されていました。

後半ではそのお話しに就いて詳しくお話したいと思います。

ちょっとここでブレイクしましょう。松山千春で「私を見つめて」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、大津祭と高山祭の共通点についてお話ししております。

先週の放送で、大津絵についてご紹介しましたが、高山の秋祭りの屋台「鳩峯車台」の前身は、「大津絵」という

名前でした。また「下法のはしご剃り」という古川の青龍台で演じられているカラクリですが、もともと高山のこの

鳩峯車台組にあったものです。そのため、大津絵と高山の祭屋台の鳩峯車台とは、関連があったということが

わかります。

先ほど、大津祭の山鉾13台の内8台が高山の祭屋台とテーマが同じであると申し上げましたが、いま手元にある

「大津祭総合調査報告書」には、高山の屋台と同じテーマの物が載っています。まず、石橋山。これは湊町の山鉾

で、石橋(しゃっきょう)は謡曲の石橋に基づいたものです。高山では上二之町の上組に石橋台があります。

次に白玉町の西宮蛭子山。こちらは、鯛釣り山といい、古くから西宮の蛭子を出して飾っていましたが、後に山に

乗せるようになったとの事。高山には恵比寿台があります。

次に、殺生石山。こちらは金毛の九尾の狐で帝の生命を奪おうとしていたのを安部泰親に見破られて東国に遁れ、

那須の殺生石となって旅人を悩ましていたが、玄翁和尚の法力によって成仏したという伝説をテーマにしています。

この屋台は高山では恵比寿台の前身がこの殺生石でした。

次に竜門滝山。これは太閤町の山鉾ですが、俗に鯉山と云います。魚の鯉をテーマにしています。黄河の上流の

竜門山の滝はどんな魚でも上がれないが、もし上がる魚が有れば直ちに昇天して竜になると云う故事にちなんで

作られました。俗に登竜門という言葉はこの故事からきています。高山で鯉をテーマにした屋台は本町の「琴高台」

があります。

次に、堅田町の神楽山。これは、屋台の名前だけですが、神楽台という名前の屋台が高山には沢山あります。

次に、上京町の月宮殿山。この山鉾は俗に鶴亀山ともいわれた山ですが、かつては鳳凰台山とよばれていました。

鳳凰台は、上二之町下組や大新町の屋台として存在します。

次に南保町の猩々山。こちらは能楽の猩々から来ていますが、高山の屋台には赤いビロードの幕が張られています

が、これはどの幕も「猩々の血で染めたと言われる幕」ということで、猩々が絡んでいます。

以上の8つの山が高山祭りと共通する山の名前です。

そして、最後にもう一つ、現在は大津祭りには残っていませんが、新町の山鉾組では、現在は山はありませんが、

練り物の布袋を所蔵していて、祭になると当番のヤドとよばれる祭会所に飾られています。布袋台は下一之町

上組です。このように、非常に高山祭と共通するテーマが多いのが大津祭です。

また、共通するシステムとして、先ほど、屋台やわいと屋台かたづけのお話しをしましたが、それ以外にも、祭の

作事方と呼ばれる曳き山の組み立てに専従する人夫衆の確保の方法があります。この祭の時には曳き山の組み

立てや巡行の総責任者として采配を振る晴れ姿と男粋を誇りとされていた人達が居ました。

かつて、この人達には近在の農家の人達が関わっておられました。自家生産の野菜などを町方の人に買ってもらい、

肥料(下肥え)などを供給してもらっているという関係が有ったようです。高山の場合も同じで、旦那衆の所に出入り

する人達がこの祭の日だけは、無礼講で祭料理とお酒をふんだんに飲む事が出来る習わしになっていました。

おまけに、屋台組の人口の少ない屋台組では、こうした在郷衆が祭の采配を司る事もあったようです。そういった

意味では、徒党や打壊しを避けるために、旦那衆が知恵を出して農民の人達に普段から振る舞ったり、機嫌を

とったりするのが祭であったようにも思いますので、そういうシステムとして取り入れたのではとも考えられます。

さて、そのシステムを取り入れたのは誰か。私は二木長嘯だったのではと思いました。

その頃、二木長嘯は、大津出身で珍しい石の収集家 木内石亭のところに再三通っていました。絵心のあった長嘯は、

木内石亭との交流の果てに、石亭に肖像画と讃を書いて寄贈しました。大津歴史博物館にはこの木内石亭の肖像画

のレプリカがあり、そこには「栗東市歴史博物館」所蔵・「飛騨高山の二木長嘯 画と讃」となっていました。

地元の二木酒造さんで確認した所、「原本は高山にあり、精巧に造られたレプリカが栗東市博物館にあります。また、

長嘯という人は、木内石亭と盛んに手紙のやり取りなどをしていて、現在56通の書状が国の重要文化財に登録されて

います。」ということでした。

これについて、高山市の文化財課に問い合わせたところ、登録されていないのかと思っていたら、この文書は、二木

長嘯コレクションの一つとして国の重要文化財となっていました。

後に津野創州なども長嘯の紹介で木内石亭と交流を持った事が知られています。まだ、想像にすぎませんが、大津祭り

と高山祭の共通点、これが長嘯を通じた関係で出来た事はおそらく間違いないのではと思っております。

もしこれについてご存じの方が有りましたら、是非ともお知らせいただければと思います。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、いよいよ300回目の放送になります。300回記念特集としまして、200回

から300回の放送について振り返ってみたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。で「」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

平成18年4月からこの「飛騨の歴史再発見」の放送が始まって、5年と3カ月が経過しました。

今までこの放送をご愛顧いただきまして大変ありがとうございます。いよいよ記念すべき300回目

の放送が来週となりました。本日の放送まで299回の放送をしてまいりました。これもひとえに、

ご愛顧いただきましたリスナーの皆様のお陰であると、感謝申し上げます。

今まで、この放送を続けるにあたり、毎回A4サイズでびっしり2枚の原稿を書いてきたわけですが、

毎回原稿を替えてまいりました。同じテーマでお話しする事は数回ありましたが、そのほとんどが全く

違う原稿を書き続けてまいりました。リスナーの皆さんから「よく調べているな」とか「すごい事だね」

といわれますが、何度もお話ししましたように、みなさんがお住まいのこの飛騨地域が、すごいところ

だと思います。

調べれば調べるほど、何もないと思っていた場所でも、ちゃんと人間の歴史があり、そこには物語がある。

そういう地域に皆さんがお住まいだと云う事です。いま、飛騨と教如上人の展示に向けて、いろいろと調べて

おりますが、本願寺の教如上人と飛騨の門徒衆が関わりがあり、今から400年前の石山本願寺の戦いの時に、

飛騨から多くの門徒衆が石山本願寺に馳せ参じ、織田信長と戦っているという歴史が有ります。そのため、

現代の感覚ではこんな山奥にという所に、教如上人がお礼のために渡された方便法身尊形が残っていると

いう史実が有ります。そのため、山間僻地といわれる場所にも必ず、人と人のつながりの歴史が存在すると

云う事を目のあたりにしてまいりました。探し方が異なるだけで、新しい発見につながるというようなことも

ありました。

いま、リスナーの方のご要望にお応えしまして、今までの300回の原稿の一部をまとめて、本にしようかと

準備を始めております。当然、300回の原稿すべてを本にしますと単純計算で600頁以上になりますので、

そこまでの出版は出来ません。とりあえず150回までの放送分をまとめさせていただこうと思っております。

出版はいつになるかわかりませんが、なるべく年内には発刊したいと思っておりますので、またこの放送でも

お知らせいたします。どうぞお楽しみにお待ちください。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、先週お話ししましたように、高山祭りのルーツについて

考えられる事をお話ししたいと思います。先週の放送で、大津絵についてお話し致しました。

実は、下二之町にある鳩峯車台の屋台の旧名が「大津絵」という名前だったこともあり、早速、大津市歴史

博物館の知り合いの先生をお尋ねしました。大津市の歴史博物館は、大津市の比叡山の麓にある皇子山

陸上競技場の高台にあります。遠くに琵琶湖を眺める事が出来る絶景の場所です。そちらには、大津の

縄文時代から今日に至るまでの歴史について、常設展示がおこなわれているばかりか、ビデオなどのアー

カイブを使って、歴史、祭り、文化などを紹介するコーナーがありました。

今回は、大津絵について調べに行ったのですが、大津にも昔から祇園祭の山鉾のような「山」が存在すると

云う事で、大変興味深く、そのビデオを拝見しておりました。ビデオは2種類あって、大津祭を紹介する15分

程の短編と、大津祭の詳細について紹介している30分の長編のビデオでした。私は、時間が有ったので、

最初、長編の方から拝見しましたが、そこで大変驚いたことが有りました。それは、山の名前とその山の制作

方法です。大津祭りには、祇園祭よりは少ない13の山が存在しますが、その13の内、実に8つの山が、高山

祭りの屋台の旧名と同じでした。また、

こちらの山は、祭の一週間前に各山鉾組の皆さんが、各家や祭の集会所となる場所に保管していた山鉾の

材料を持ち寄って、山鉾を3日間から1週間かけて組み立てる、いわゆる高山で言う所の「屋台やわい」があり

ます。そして、祭が終了すると、また山鉾を分解して各家や集会所に保管すると云う儀式=高山で言う「屋台

片付け」があります。

そういった部分が、高山祭りと大変共通していると云うことを直感的に思いました。また、もし共通していると

すると、誰がこの高山と大津を結んだのか。それについては、2階の常設展示場を拝見して、確信を持ちました。

江戸時代中期に飛騨の豪商として、あるいは文人として活躍した加賀屋の二木長嘯という人が関わったに違い

ないということがわかりました。実は、遠く大津の地に至って、二木長嘯が描いた、大津出身の文化人「木内石亭」

の肖像画が、大津市歴史博物館に展示されていました。

後半ではそのお話しに就いて詳しくお話したいと思います。

ちょっとここでブレイクしましょう。松山千春で「私を見つめて」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、大津祭と高山祭の共通点についてお話ししております。

先週の放送で、大津絵についてご紹介しましたが、高山の秋祭りの屋台「鳩峯車台」の前身は、「大津絵」という

名前でした。また「下法のはしご剃り」という古川の青龍台で演じられているカラクリですが、もともと高山のこの

鳩峯車台組にあったものです。そのため、大津絵と高山の祭屋台の鳩峯車台とは、関連があったということが

わかります。

先ほど、大津祭の山鉾13台の内8台が高山の祭屋台とテーマが同じであると申し上げましたが、いま手元にある

「大津祭総合調査報告書」には、高山の屋台と同じテーマの物が載っています。まず、石橋山。これは湊町の山鉾

で、石橋(しゃっきょう)は謡曲の石橋に基づいたものです。高山では上二之町の上組に石橋台があります。

次に白玉町の西宮蛭子山。こちらは、鯛釣り山といい、古くから西宮の蛭子を出して飾っていましたが、後に山に

乗せるようになったとの事。高山には恵比寿台があります。

次に、殺生石山。こちらは金毛の九尾の狐で帝の生命を奪おうとしていたのを安部泰親に見破られて東国に遁れ、

那須の殺生石となって旅人を悩ましていたが、玄翁和尚の法力によって成仏したという伝説をテーマにしています。

この屋台は高山では恵比寿台の前身がこの殺生石でした。

次に竜門滝山。これは太閤町の山鉾ですが、俗に鯉山と云います。魚の鯉をテーマにしています。黄河の上流の

竜門山の滝はどんな魚でも上がれないが、もし上がる魚が有れば直ちに昇天して竜になると云う故事にちなんで

作られました。俗に登竜門という言葉はこの故事からきています。高山で鯉をテーマにした屋台は本町の「琴高台」

があります。

次に、堅田町の神楽山。これは、屋台の名前だけですが、神楽台という名前の屋台が高山には沢山あります。

次に、上京町の月宮殿山。この山鉾は俗に鶴亀山ともいわれた山ですが、かつては鳳凰台山とよばれていました。

鳳凰台は、上二之町下組や大新町の屋台として存在します。

次に南保町の猩々山。こちらは能楽の猩々から来ていますが、高山の屋台には赤いビロードの幕が張られています

が、これはどの幕も「猩々の血で染めたと言われる幕」ということで、猩々が絡んでいます。

以上の8つの山が高山祭りと共通する山の名前です。

そして、最後にもう一つ、現在は大津祭りには残っていませんが、新町の山鉾組では、現在は山はありませんが、

練り物の布袋を所蔵していて、祭になると当番のヤドとよばれる祭会所に飾られています。布袋台は下一之町

上組です。このように、非常に高山祭と共通するテーマが多いのが大津祭です。

また、共通するシステムとして、先ほど、屋台やわいと屋台かたづけのお話しをしましたが、それ以外にも、祭の

作事方と呼ばれる曳き山の組み立てに専従する人夫衆の確保の方法があります。この祭の時には曳き山の組み

立てや巡行の総責任者として采配を振る晴れ姿と男粋を誇りとされていた人達が居ました。

かつて、この人達には近在の農家の人達が関わっておられました。自家生産の野菜などを町方の人に買ってもらい、

肥料(下肥え)などを供給してもらっているという関係が有ったようです。高山の場合も同じで、旦那衆の所に出入り

する人達がこの祭の日だけは、無礼講で祭料理とお酒をふんだんに飲む事が出来る習わしになっていました。

おまけに、屋台組の人口の少ない屋台組では、こうした在郷衆が祭の采配を司る事もあったようです。そういった

意味では、徒党や打壊しを避けるために、旦那衆が知恵を出して農民の人達に普段から振る舞ったり、機嫌を

とったりするのが祭であったようにも思いますので、そういうシステムとして取り入れたのではとも考えられます。

さて、そのシステムを取り入れたのは誰か。私は二木長嘯だったのではと思いました。

その頃、二木長嘯は、大津出身で珍しい石の収集家 木内石亭のところに再三通っていました。絵心のあった長嘯は、

木内石亭との交流の果てに、石亭に肖像画と讃を書いて寄贈しました。大津歴史博物館にはこの木内石亭の肖像画

のレプリカがあり、そこには「栗東市歴史博物館」所蔵・「飛騨高山の二木長嘯 画と讃」となっていました。

地元の二木酒造さんで確認した所、「原本は高山にあり、精巧に造られたレプリカが栗東市博物館にあります。また、

長嘯という人は、木内石亭と盛んに手紙のやり取りなどをしていて、現在56通の書状が国の重要文化財に登録されて

います。」ということでした。

これについて、高山市の文化財課に問い合わせたところ、登録されていないのかと思っていたら、この文書は、二木

長嘯コレクションの一つとして国の重要文化財となっていました。

後に津野創州なども長嘯の紹介で木内石亭と交流を持った事が知られています。まだ、想像にすぎませんが、大津祭り

と高山祭の共通点、これが長嘯を通じた関係で出来た事はおそらく間違いないのではと思っております。

もしこれについてご存じの方が有りましたら、是非ともお知らせいただければと思います。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、いよいよ300回目の放送になります。300回記念特集としまして、200回

から300回の放送について振り返ってみたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。で「」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

平成25年6月28日_大津絵について

(平成25年6月28日放送分 第298回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

相変わらず暑い日が続いていますね。熱中症になりやすかったり、食中毒の菌が繁殖したりする時期に

なりました。どうぞ、みなさんも熱中症、食中毒など健康に気をつけて頂ければと思います。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、4週目ですから匠の話題についてお話ししたいと思います。

本日のお話は、大津絵についてお話ししたいと思います。実は、下二之町にある鳩峯車台の屋台の旧名が

「大津絵」という名前だったんです。今日はそのお話しをしたいと思います。

実は、4月の終わりに中日新聞の全国版1ページ目に、聖徳太子の様な仏画の様な絵が掲載されていました。

これは、四天童子という絵でしたが、見た事のある絵でした。真中に仏像の様な少年の絵。背後には太陽と

月を表わす丸く赤い塗りつぶした丸と、白く塗りつぶした白い丸が描かれていました。一瞬、これは以前どこか

の寺院だったか個人宅だったか忘れましたが、調査した時に拝見した事のあるものと同じではないかと思いました。

所蔵は大津市の歴史博物館。しかもその説明書きには「大津絵を発見」とあり、これが大津絵というものなんだと、

早速大津市歴史博物館の知り合いの先生にお電話をしました。

といいますのは、この絵によく似たものが飛騨にも存在すると云う事をお伝えしたかったばかりでなく、実は

飛騨に「大津絵」という名前の屋台がかつて存在していたために、大津絵という物がどのようなものなのか

知りたくなり、この絵を見せて頂きたいとともに、大津絵に「下法のはしご剃り」という絵が有るかどうか、

お尋ねしたかったんです。この「下法のはしご剃り」と聞いて、あ、あの屋台だとピンと来た人は、相当の屋台通

だと思います。実は、現在の古川祭の屋台殿町の「青龍台」の屋台で演じられているカラクリ。

これこそが、下法のはしご剃りなんです。おでこが非常に長い福禄寿という七福神の神様がおでこが長いので

手が届かない。そのため、二人の童子が梯子をかけてよじ登り、福禄寿様のおでこを剃刀でそってあげるという、

一見ユニークなカラクリがこのカラクリのストーリーです。

さて、大津絵についてですが、これは、一説によると徳川家康が教如上人に本願寺を建てるために京都の

六条に土地を与えました。その時に、京都の六条あたりに住んでいた職人達が自分の住んでいた場所を

追われることになって、大津と京都の境目の大谷や追分に移り住みました。

今までは、本願寺に納める物品を作っていたらしいのですが、場所が変わってそれまでの技術を生かして、

旅人相手におみやげ品を販売するようになった。それが、阿弥陀様や不動明王などの仏画だったということ

です。有名な松尾芭蕉などもこの大津絵の事を句にしていまして、「大津絵の筆のはじめは何仏」などという

句を残していたり、井原西鶴の「好色一代男」などにも大津絵の事が取上げられています。

それから、明治13年に鉄道が通るまで、この大津絵は京都に行く人達のお土産品として大変なブームとなって

いたそうです。200年以上も販売される中で、当初は手書きだったものが、大量販売を可能にするために、版画

になり、絵柄も仏画から民俗画、そして、道歌を題材としたものに変化していったようです。

例えば、最も一般的な「藤娘」には、「さかりぞと見る目も共に行水のしばしとまらぬ藤波の花」とか「鬼の念仏」

には、「慈悲もなく情けも無くて念仏をとなふる人のすがたとやせん」といった道歌をテーマにして、作られたよう

です。先ほど来お話しています「下法の梯子剃り」もこの道歌をテーマにしたものの一つとして喜ばれたようです。

おでこの禿げあがった福禄寿の頭を、大黒様がはしごに上って頭を剃るというテーマの物ですが、これは心学者

の教えをもとにしたもののようです。

つまり、「寿老人子鹿の年も暮れにけり」・「福も寿も登りつめたる頂ははだかになってすべりそうなり」・「高慢の

高い頭をはしごにて そりこぼつのは ふくのかみゆひ」などという道歌が元になっています。

また、頭を剃って居るのは、大黒様であることから、「財(大黒)を追い求める事ばかりでは寿(寿老人)を損ねる」

という意味にもとれますし、「欲は程々に押さえる (剃る)べし」ともとることができます。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は洋楽の懐かしい曲ビリートーマス「雨にぬれても」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、大津絵についてお話ししております。

この「下法のはしご剃り」というカラクリ。現在は古川の青龍台で演じられていますが、そもそも高山にあったもの

なんです。下二之町には鳩峯車台と神馬台、船鉾台という3つの組が有りますが、神馬台は荒くれ者。

鳩峯車台は比較的おとなしい人が集まった屋台組として知られています。いつも鳩峯車台が神馬台組の組を

通過するときに、屋台をぶつけられたり、通せんぼしたりして鳩峯車台の人は困っていました。

このお話は、山本茂美さんの『高山祭』という本にも紹介されていますから有名ですよね。

あるとき、江戸時代の後期頃に、いつものように神馬台組の連中が、鳩峯車台に屋台をぶつけに行き、大破した。

ところが、このときに何が有ったか、知る由も有りませんが、神馬台組にあったカラクリをお詫びのしるしとして、

鳩峯車台に預けられた。それを永らく鳩峯台組では、屋台にはすでに自分たちの人形があったために、永らく

保管していたようですが、古川町二之町の杉崎屋彦右衛門が子之事を知り、僅か金三朱で譲って貰った。

それが、このときの「下法のはしご剃り」であったと云われています。

「おおついえ」などという狂歌が残されています。

さて、この時に何が有ったか。私は、この時に子供が引かれて亡くなっているのではと思っております。

一応、当時の記録を調べてみましたが、実は普通の年でしたら陣屋文書などに殺人が有ったなどの記録は

残っているんですが、天保4年から6年にかけては、世に言う天保の大飢饉の年で、あまりに沢山の数の

方が亡くなったために、この年代ばかりは全くそういう事が残っていませんでした。

おそらく、陣屋の方でも、そういった餓死者の一人として処理されてしまったようです。屋台という神事の時に、

人が亡くなったのであれば、これは大変なことですが、実は、人が亡くなったことを忌み嫌って、この頃に鳩峯車

は屋台そのものを作り替えています。車輪は4つとも取り外して、当時高山別院の西側にあった、寺内町に預け、

人形は御神体として残し、屋台本体は、金山町の下原へ引取って貰っています。後に本当かどうかわかりませんが、

明治8年の高山大火でこの屋台は人形もろともに消失してしまいます。

この時の火事は、民家1032軒、寺院14棟が消失すると云う高山の歴史上2番目に大きい大火でしたが、この時

に消失してしまったと考えられる屋台が、一之町の金鳳台、文政台、大八台、二之町の鳩峯車台、神馬台、船鉾台、

三之町の仙人台、行神台、二之新町の浦島台の9台にも及びました。

後のち人々は「鳩峯車台の車輪の怨念だ」などと揶揄する人も有ったと云う話が遺されています。

また面白い事に、金山の下原の屋台は、移されてから、引きだす度に下原町で大火が起きると言うので、地元の

人が忌み嫌って、祭礼の時に引き出さない習わしになっています。この屋台は現存しますので、若しご覧になりたい

方が有りましたら、四月の第一土日にこの下原八幡神社の祭礼が行われますから、一度ご覧になって下さい。

さて、話を戻しますが、大津市で拝見した大津絵の「下法のはしご剃り」という絵は、3枚保管されていました。

大変驚いたのは、古川のからくりの様に、はしごに上る人が、童子ではなくて、大黒様でした。先ほどお話ししました

ように「財(大黒)を追い求める事ばかりでは寿(寿老人)を損ねる」という意味で、元々は大黒様だったようです。

ここで大変驚いたことがいくつかあります。実は、先月お話した川原町にあった大国台組の大国様は、これは

かつて上二之町の鳳凰台組にあったものを当時の松樹台組に譲り、それが大国台と名前を変えました。

また、同じ二之町で上の下組が大国さま、下の下組が福禄寿様を持っていたと云う事は、何か関係が有るのでは

ないか。さらに、今でも、この二之町は上町と下町が一緒に秋葉講を持っている非常に珍しい組ですが、何かそれと

関係あるのではないだろうかという事を思いつきました。

しかも今回大津にお邪魔しまして、気が付いたことは、館内の展示を拝見していました時に、大津には、大津祭り

という祇園祭に似た山が13台、現在も伝わっているんですが、その屋台の名前を拝見していまして、大変驚きました。

実は、高山祭りに現存する屋台の旧名と同じ名前のものや、屋台のテーマが同じ屋台が8台も有りました。

このお話しについては、ちょっと長くなりますし、大事なお話しですので、来週の放送でお話ししたいと思います。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、「大津祭と高山祭り」の関係について、今日のお話しの続きについて、

調べてきたことをお話したいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。森高千里で「雨のち晴れ」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

相変わらず暑い日が続いていますね。熱中症になりやすかったり、食中毒の菌が繁殖したりする時期に

なりました。どうぞ、みなさんも熱中症、食中毒など健康に気をつけて頂ければと思います。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、4週目ですから匠の話題についてお話ししたいと思います。

本日のお話は、大津絵についてお話ししたいと思います。実は、下二之町にある鳩峯車台の屋台の旧名が

「大津絵」という名前だったんです。今日はそのお話しをしたいと思います。

実は、4月の終わりに中日新聞の全国版1ページ目に、聖徳太子の様な仏画の様な絵が掲載されていました。

これは、四天童子という絵でしたが、見た事のある絵でした。真中に仏像の様な少年の絵。背後には太陽と

月を表わす丸く赤い塗りつぶした丸と、白く塗りつぶした白い丸が描かれていました。一瞬、これは以前どこか

の寺院だったか個人宅だったか忘れましたが、調査した時に拝見した事のあるものと同じではないかと思いました。

所蔵は大津市の歴史博物館。しかもその説明書きには「大津絵を発見」とあり、これが大津絵というものなんだと、

早速大津市歴史博物館の知り合いの先生にお電話をしました。

といいますのは、この絵によく似たものが飛騨にも存在すると云う事をお伝えしたかったばかりでなく、実は

飛騨に「大津絵」という名前の屋台がかつて存在していたために、大津絵という物がどのようなものなのか

知りたくなり、この絵を見せて頂きたいとともに、大津絵に「下法のはしご剃り」という絵が有るかどうか、

お尋ねしたかったんです。この「下法のはしご剃り」と聞いて、あ、あの屋台だとピンと来た人は、相当の屋台通

だと思います。実は、現在の古川祭の屋台殿町の「青龍台」の屋台で演じられているカラクリ。

これこそが、下法のはしご剃りなんです。おでこが非常に長い福禄寿という七福神の神様がおでこが長いので

手が届かない。そのため、二人の童子が梯子をかけてよじ登り、福禄寿様のおでこを剃刀でそってあげるという、

一見ユニークなカラクリがこのカラクリのストーリーです。

さて、大津絵についてですが、これは、一説によると徳川家康が教如上人に本願寺を建てるために京都の

六条に土地を与えました。その時に、京都の六条あたりに住んでいた職人達が自分の住んでいた場所を

追われることになって、大津と京都の境目の大谷や追分に移り住みました。

今までは、本願寺に納める物品を作っていたらしいのですが、場所が変わってそれまでの技術を生かして、

旅人相手におみやげ品を販売するようになった。それが、阿弥陀様や不動明王などの仏画だったということ

です。有名な松尾芭蕉などもこの大津絵の事を句にしていまして、「大津絵の筆のはじめは何仏」などという

句を残していたり、井原西鶴の「好色一代男」などにも大津絵の事が取上げられています。

それから、明治13年に鉄道が通るまで、この大津絵は京都に行く人達のお土産品として大変なブームとなって

いたそうです。200年以上も販売される中で、当初は手書きだったものが、大量販売を可能にするために、版画

になり、絵柄も仏画から民俗画、そして、道歌を題材としたものに変化していったようです。

例えば、最も一般的な「藤娘」には、「さかりぞと見る目も共に行水のしばしとまらぬ藤波の花」とか「鬼の念仏」

には、「慈悲もなく情けも無くて念仏をとなふる人のすがたとやせん」といった道歌をテーマにして、作られたよう

です。先ほど来お話しています「下法の梯子剃り」もこの道歌をテーマにしたものの一つとして喜ばれたようです。

おでこの禿げあがった福禄寿の頭を、大黒様がはしごに上って頭を剃るというテーマの物ですが、これは心学者

の教えをもとにしたもののようです。

つまり、「寿老人子鹿の年も暮れにけり」・「福も寿も登りつめたる頂ははだかになってすべりそうなり」・「高慢の

高い頭をはしごにて そりこぼつのは ふくのかみゆひ」などという道歌が元になっています。

また、頭を剃って居るのは、大黒様であることから、「財(大黒)を追い求める事ばかりでは寿(寿老人)を損ねる」

という意味にもとれますし、「欲は程々に押さえる (剃る)べし」ともとることができます。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は洋楽の懐かしい曲ビリートーマス「雨にぬれても」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、大津絵についてお話ししております。

この「下法のはしご剃り」というカラクリ。現在は古川の青龍台で演じられていますが、そもそも高山にあったもの

なんです。下二之町には鳩峯車台と神馬台、船鉾台という3つの組が有りますが、神馬台は荒くれ者。

鳩峯車台は比較的おとなしい人が集まった屋台組として知られています。いつも鳩峯車台が神馬台組の組を

通過するときに、屋台をぶつけられたり、通せんぼしたりして鳩峯車台の人は困っていました。

このお話は、山本茂美さんの『高山祭』という本にも紹介されていますから有名ですよね。

あるとき、江戸時代の後期頃に、いつものように神馬台組の連中が、鳩峯車台に屋台をぶつけに行き、大破した。

ところが、このときに何が有ったか、知る由も有りませんが、神馬台組にあったカラクリをお詫びのしるしとして、

鳩峯車台に預けられた。それを永らく鳩峯台組では、屋台にはすでに自分たちの人形があったために、永らく

保管していたようですが、古川町二之町の杉崎屋彦右衛門が子之事を知り、僅か金三朱で譲って貰った。

それが、このときの「下法のはしご剃り」であったと云われています。

「おおついえ」などという狂歌が残されています。

さて、この時に何が有ったか。私は、この時に子供が引かれて亡くなっているのではと思っております。

一応、当時の記録を調べてみましたが、実は普通の年でしたら陣屋文書などに殺人が有ったなどの記録は

残っているんですが、天保4年から6年にかけては、世に言う天保の大飢饉の年で、あまりに沢山の数の

方が亡くなったために、この年代ばかりは全くそういう事が残っていませんでした。

おそらく、陣屋の方でも、そういった餓死者の一人として処理されてしまったようです。屋台という神事の時に、

人が亡くなったのであれば、これは大変なことですが、実は、人が亡くなったことを忌み嫌って、この頃に鳩峯車

は屋台そのものを作り替えています。車輪は4つとも取り外して、当時高山別院の西側にあった、寺内町に預け、

人形は御神体として残し、屋台本体は、金山町の下原へ引取って貰っています。後に本当かどうかわかりませんが、

明治8年の高山大火でこの屋台は人形もろともに消失してしまいます。

この時の火事は、民家1032軒、寺院14棟が消失すると云う高山の歴史上2番目に大きい大火でしたが、この時

に消失してしまったと考えられる屋台が、一之町の金鳳台、文政台、大八台、二之町の鳩峯車台、神馬台、船鉾台、

三之町の仙人台、行神台、二之新町の浦島台の9台にも及びました。

後のち人々は「鳩峯車台の車輪の怨念だ」などと揶揄する人も有ったと云う話が遺されています。

また面白い事に、金山の下原の屋台は、移されてから、引きだす度に下原町で大火が起きると言うので、地元の

人が忌み嫌って、祭礼の時に引き出さない習わしになっています。この屋台は現存しますので、若しご覧になりたい

方が有りましたら、四月の第一土日にこの下原八幡神社の祭礼が行われますから、一度ご覧になって下さい。

さて、話を戻しますが、大津市で拝見した大津絵の「下法のはしご剃り」という絵は、3枚保管されていました。

大変驚いたのは、古川のからくりの様に、はしごに上る人が、童子ではなくて、大黒様でした。先ほどお話ししました

ように「財(大黒)を追い求める事ばかりでは寿(寿老人)を損ねる」という意味で、元々は大黒様だったようです。

ここで大変驚いたことがいくつかあります。実は、先月お話した川原町にあった大国台組の大国様は、これは

かつて上二之町の鳳凰台組にあったものを当時の松樹台組に譲り、それが大国台と名前を変えました。

また、同じ二之町で上の下組が大国さま、下の下組が福禄寿様を持っていたと云う事は、何か関係が有るのでは

ないか。さらに、今でも、この二之町は上町と下町が一緒に秋葉講を持っている非常に珍しい組ですが、何かそれと

関係あるのではないだろうかという事を思いつきました。

しかも今回大津にお邪魔しまして、気が付いたことは、館内の展示を拝見していました時に、大津には、大津祭り

という祇園祭に似た山が13台、現在も伝わっているんですが、その屋台の名前を拝見していまして、大変驚きました。

実は、高山祭りに現存する屋台の旧名と同じ名前のものや、屋台のテーマが同じ屋台が8台も有りました。

このお話しについては、ちょっと長くなりますし、大事なお話しですので、来週の放送でお話ししたいと思います。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、「大津祭と高山祭り」の関係について、今日のお話しの続きについて、

調べてきたことをお話したいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。森高千里で「雨のち晴れ」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

平成25年6月22日放送分_北飛騨の浄土真宗について

(平成25年6月21日放送分 第297回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

それにしても毎日暑いですね。先日は6月というのに摂氏39度を記録した所もあったり、高山でも33

度を記録し、六月としては観測史上初めて最高気温が30度を越えたと云うニュースをやっていました。

先週の放送で、雨の方も5月の降水量が例年の3分の1ということをお話ししましたが、やっと3日ほど

前にまとまった雨が降りました。名古屋の水がめである下呂市金山町の岩屋ダムでは、貯水量が

例年の半分以下となり、とうとう、節水や取水制限が行われていますから、恵みの雨になったでしょうか。

高山地区では有難いことに、取水制限などは行われていませんが、それでも、農作物などは雨が降らな

かったので、水まきが大変なようです。

私の家には、2坪ほどの中庭が有るんですが、あまりに暑いので先日水まきをしました。

植物の葵も、水不足のせいか、下の方の葉っぱが黄色く変色し出しましたので、これは水不足だと思い、

水まきをしました。ちょうど大阪で37度を記録した日です。いつもは、だいたいバケツに4杯くらいかければ、

地面が有る程度湿りますので、その位で十分なんですが、水をまいてもすぐに乾いてしまい、この日は、

なんとバケツに10杯水まきをして、ようやく地面が湿ってくれました。地面自体が乾いてしまっているん

ですよね。これには驚きました。

これだけ気温が上がりますと、一番怖いのは熱中症です。適度な水分を補給しないと、室内にいても

体温が上昇してしまいます。今年は熱中症による死者も出ているようですから、どうぞ気をつけて下さい。

ただし、水だけとればいいかというとそうでは無く、塩分も必要なようです。いちばんいいのは、スポーツ

ドリンクを取るのが一番でしょうが、適度な塩分と適度な水分を取って下さい。皆さんには、お気を付け

いただきたいと思います。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は先週予告をしましたように、第三週ですので飛騨市の

話題をお届けしたいと思います。先週は白川郷の浄土真宗の調査活動をお手伝いしたそのときのお話し

をしましたが、今日は、北飛騨地区の浄土真宗のお話をしたいと思います。

以前、4月の放送でお話ししましたが、浄土真宗の教如上人の400回忌が今年4月1日~7日まで京都の

東本願寺で開かれました。私は浄土真宗信徒ではありませんが、4月2日にその展覧会を見に、京都まで

行ってきました。それは、今年の10月5日から高山別院で開催する「飛騨と教如上人展」の勉強と、具体的に

借用する物がないかと調査に行ったことが目的です。

実は、現在、その展覧会に向けての調査を行っています。教如上人の足跡と飛騨における関係を調査する

ためです。先日は、一緒に調査活動を行っている竹田さんが、神岡町吉田にある常蓮寺に調査に行かれ

ました。

そこには、教如上人とお父さんの顕如上人が一緒に信長と闘った時に、全国の門徒に石山本願寺にこもって

闘うために応援を要請した、文書が残されています。この文書のことを「檄文」といいますが、その顕如如の

檄文には、この様な事が書かれています。「近年信長より無理難題を押し付けられ、法儀がおろそかになって

いる。何とか仏恩報謝のために念仏いただきたい。

詳しくは、上野法眼や下間刑部より連絡させます」などという内容になっています。つまり、本願寺を守る為に、

全国の門徒や僧侶に対して本願寺への結集を呼び掛けたものです。

今から400年以上前の話しですが、織田信長が群雄割拠していた時代のことです。織田信長は尾張と三河を

統一し、桶狭間の戦いで今川義元を破り、斎藤道三も滅ぼして美濃を手中に入れたころの話しです。京都に

上洛を志した信長は、上洛を阻止しようとした浅井朝倉の連合軍と戦います。

この時に一度は、信長は負けるのですが、最終的には姉川の戦いで浅井朝倉軍を殲滅し、滅ぼしてしまうと

云う有名な戦いが有ります。これは、NHKの大河ドラマなどにも取上げられていますから、みなさんもよく

ご存じだと思います。

その頃、この朝倉軍の陰で、朝倉氏を操っていたと云われる僧侶がいます。それが浄土真宗の僧侶顕如上人

でした。顕如上人は、信長が京都に及び、徹底的な武力による宗教弾圧を行おうと、本願寺に無理難題を

押しかけ、矢銭の提供などをしてきましたが、ついに寺院破却を通告してきたがために、徹底抗戦を計るのが

石山本願寺の戦いです。

信長の宗教弾圧で一般的に有名なのは、永禄( )年の比叡山の焼き打ちですが、これは読みものなどで

信長自身の残虐さを表現するために、比叡山で僧侶のみならず女子供も徹底して殺害したと云うことで、よく

物語などに取り上げられていますが、信長の弾圧は仏教界全体に及んだものでした。後半ではもう少し詳しく

お話します。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は「 」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、北飛騨の浄土真宗調査についてお話ししております。

実は、調べてみますと、同じ年に比叡山ばかりでなく、浄土真宗の金ヶ森御坊も同じ年に徹底して焼き討ちに

遭っていることが分かりました。ここで、金ヶ森と云いますと、高山城主金森長近公の名字、金森を思い浮か

べる方が多いと思いますが、そうです、金森氏の名字の由来となった金ヶ森御坊その場所です。

この金ヶ森御坊は、蓮如上人の一番弟子、川那辺弥七入道道西の開基した場所で、当時はこの御坊を

中心に沢山の人が比叡山と同じ目に遭ったと思います。一方で金森長近にとっては、自分の知り合いも

含め、子どもの頃から見ていた自分の故郷を焼き打ちにされたわけですから、それはそれは さぞかし無念な

思いであった事でしょう。この時からおそらく長近は、自分の退路を断たれ、信長に絶対服従を誓ったのでは

と想像します。

さて話を戻しますが、この頃、顕如は本願寺を摂津の石山本願寺、現在の大阪城のある場所に本拠地を移し、

信長に徹底して抗戦を計ります。そのため、信長包囲網という物を用意周到に作りました。公家の三条公頼の

3人の娘は、長女が細川晴元の妻、次女が武田信玄の妻ですが、三女が顕如の妻となります。

したがって、先ほど浅井朝倉連合軍が信長と闘った話をしましたが、この朝倉義景の妻は細川晴元の子供

ですから、細川家・朝倉家・武田家とは縁戚関係になるわけです。信長が上洛を計る時に、朝倉軍と戦いを

行っていますが、その時に、顕如は武田氏に呼び掛けて、京都に出陣するように催促したり、各地の浄土真宗

門徒に呼びかけて、一向一揆を起こしたり、石山本願寺に集結することを呼び掛けて用意周到に、信長の宗教

弾圧から浄土真宗を守ろうとしました。

それが先ほどご紹介した顕如のご消息といわれる檄文で、神岡の吉田常蓮寺に遺されているもので、現在は、

飛騨市の文化財となっているものです。それは全国のあちこちの浄土真宗門徒に対して、浄土真宗の本山で

ある石山が危ない。自分たちの信じている阿弥陀様のご加護によって浄土真宗を守ろうとしたというわけです。

実は、今回の調査で、顕如の檄文以外に、防官の下間頼廉の文書も常蓮寺に残されていることがわかりました。

そちらの内容もだいたい、顕如の檄文と同じですが、門主としての檄文の方は、浄土真宗の安堵の事が書き加え

られ、最後には、浄土真宗の常とう句である「あなかしこ あなかしこ」でしめられています。

本来、顕如の檄文一つで呼びかけが行われるべきところですが、当時ですから、文書を偽造される事も考え

られます。そのために2つの文書を差し出したのではと、竹田さんにお尋ねしますと、「当時必ず本人が書く

以外にも、こうして防官が同じ内容のことを書く習わしになっていた。上人は、僧侶のトップとして浄土真宗の

安堵の内容も含まれているが、防官の方は事務的な内容となっている。」とのことでした。

さて、こうして飛騨の門徒たちも、そういった2つの檄文により、石山本願寺の戦いに参戦しました。

後々、その人達が帰国する時に参戦してくれたお礼にと、父親の顕如上人と教如上人は、自筆あるいは父親の

書いた「南無阿弥陀仏の6字名号」を下付したりして、手土産に持たせています。そのため、在家といって、

信者の人の家の仏壇にこの六字名号が懸けられて居たり、大切に保管されたりして居ます。今までも、高山の

東等寺、玄興寺の六字名号などが知られ、門徒衆の人達が石山本願寺に行った事は確認されていましたが、

今回の調査で、朝日町の長圓寺や法正寺。飛騨市の北部地方や白川郷の一般の家庭に在るお仏壇に

そのときの六字名号を多数確認しています。

詳しくは10月の展覧会で展示可能なものは展示したいと思いますので、楽しみになさってください。

一見、織田信長等の諸侯が群雄割拠した時代に、飛騨というのはそういった戦争に全く関係がなかった様に

思いがちですが、そういうわけでは無く、石山本願寺の戦いで信長と戦った人々があったということです。

地元で知られる三木氏と江馬氏などの戦いの他に、織田信長の連合軍と戦ったわけですから、石山本願寺の

戦いに参戦して無事に帰って来た人たちは、当時としては相当な英雄として称えられ、行ったご本人も相当、

英雄気取りだったんでは無かったでしょうか。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、第4週ですので屋台の話題。今回のお話は、先日、大津市に

行って、「大津絵」について調べてきました。かつて高山祭りに「大津絵」という名前の屋台がありましたので、

お調べしたことをお話したいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。雨が降ってくれますように、雨雨降れ触れもっと降れという歌詞のある 八代亜紀

で「雨の慕情」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

それにしても毎日暑いですね。先日は6月というのに摂氏39度を記録した所もあったり、高山でも33

度を記録し、六月としては観測史上初めて最高気温が30度を越えたと云うニュースをやっていました。

先週の放送で、雨の方も5月の降水量が例年の3分の1ということをお話ししましたが、やっと3日ほど

前にまとまった雨が降りました。名古屋の水がめである下呂市金山町の岩屋ダムでは、貯水量が

例年の半分以下となり、とうとう、節水や取水制限が行われていますから、恵みの雨になったでしょうか。

高山地区では有難いことに、取水制限などは行われていませんが、それでも、農作物などは雨が降らな

かったので、水まきが大変なようです。

私の家には、2坪ほどの中庭が有るんですが、あまりに暑いので先日水まきをしました。

植物の葵も、水不足のせいか、下の方の葉っぱが黄色く変色し出しましたので、これは水不足だと思い、

水まきをしました。ちょうど大阪で37度を記録した日です。いつもは、だいたいバケツに4杯くらいかければ、

地面が有る程度湿りますので、その位で十分なんですが、水をまいてもすぐに乾いてしまい、この日は、

なんとバケツに10杯水まきをして、ようやく地面が湿ってくれました。地面自体が乾いてしまっているん

ですよね。これには驚きました。

これだけ気温が上がりますと、一番怖いのは熱中症です。適度な水分を補給しないと、室内にいても

体温が上昇してしまいます。今年は熱中症による死者も出ているようですから、どうぞ気をつけて下さい。

ただし、水だけとればいいかというとそうでは無く、塩分も必要なようです。いちばんいいのは、スポーツ

ドリンクを取るのが一番でしょうが、適度な塩分と適度な水分を取って下さい。皆さんには、お気を付け

いただきたいと思います。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は先週予告をしましたように、第三週ですので飛騨市の

話題をお届けしたいと思います。先週は白川郷の浄土真宗の調査活動をお手伝いしたそのときのお話し

をしましたが、今日は、北飛騨地区の浄土真宗のお話をしたいと思います。

以前、4月の放送でお話ししましたが、浄土真宗の教如上人の400回忌が今年4月1日~7日まで京都の

東本願寺で開かれました。私は浄土真宗信徒ではありませんが、4月2日にその展覧会を見に、京都まで

行ってきました。それは、今年の10月5日から高山別院で開催する「飛騨と教如上人展」の勉強と、具体的に

借用する物がないかと調査に行ったことが目的です。

実は、現在、その展覧会に向けての調査を行っています。教如上人の足跡と飛騨における関係を調査する

ためです。先日は、一緒に調査活動を行っている竹田さんが、神岡町吉田にある常蓮寺に調査に行かれ

ました。

そこには、教如上人とお父さんの顕如上人が一緒に信長と闘った時に、全国の門徒に石山本願寺にこもって

闘うために応援を要請した、文書が残されています。この文書のことを「檄文」といいますが、その顕如如の

檄文には、この様な事が書かれています。「近年信長より無理難題を押し付けられ、法儀がおろそかになって

いる。何とか仏恩報謝のために念仏いただきたい。

詳しくは、上野法眼や下間刑部より連絡させます」などという内容になっています。つまり、本願寺を守る為に、

全国の門徒や僧侶に対して本願寺への結集を呼び掛けたものです。

今から400年以上前の話しですが、織田信長が群雄割拠していた時代のことです。織田信長は尾張と三河を

統一し、桶狭間の戦いで今川義元を破り、斎藤道三も滅ぼして美濃を手中に入れたころの話しです。京都に

上洛を志した信長は、上洛を阻止しようとした浅井朝倉の連合軍と戦います。

この時に一度は、信長は負けるのですが、最終的には姉川の戦いで浅井朝倉軍を殲滅し、滅ぼしてしまうと

云う有名な戦いが有ります。これは、NHKの大河ドラマなどにも取上げられていますから、みなさんもよく

ご存じだと思います。

その頃、この朝倉軍の陰で、朝倉氏を操っていたと云われる僧侶がいます。それが浄土真宗の僧侶顕如上人

でした。顕如上人は、信長が京都に及び、徹底的な武力による宗教弾圧を行おうと、本願寺に無理難題を

押しかけ、矢銭の提供などをしてきましたが、ついに寺院破却を通告してきたがために、徹底抗戦を計るのが

石山本願寺の戦いです。

信長の宗教弾圧で一般的に有名なのは、永禄( )年の比叡山の焼き打ちですが、これは読みものなどで

信長自身の残虐さを表現するために、比叡山で僧侶のみならず女子供も徹底して殺害したと云うことで、よく

物語などに取り上げられていますが、信長の弾圧は仏教界全体に及んだものでした。後半ではもう少し詳しく

お話します。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は「 」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、北飛騨の浄土真宗調査についてお話ししております。

実は、調べてみますと、同じ年に比叡山ばかりでなく、浄土真宗の金ヶ森御坊も同じ年に徹底して焼き討ちに

遭っていることが分かりました。ここで、金ヶ森と云いますと、高山城主金森長近公の名字、金森を思い浮か

べる方が多いと思いますが、そうです、金森氏の名字の由来となった金ヶ森御坊その場所です。

この金ヶ森御坊は、蓮如上人の一番弟子、川那辺弥七入道道西の開基した場所で、当時はこの御坊を

中心に沢山の人が比叡山と同じ目に遭ったと思います。一方で金森長近にとっては、自分の知り合いも

含め、子どもの頃から見ていた自分の故郷を焼き打ちにされたわけですから、それはそれは さぞかし無念な

思いであった事でしょう。この時からおそらく長近は、自分の退路を断たれ、信長に絶対服従を誓ったのでは

と想像します。

さて話を戻しますが、この頃、顕如は本願寺を摂津の石山本願寺、現在の大阪城のある場所に本拠地を移し、

信長に徹底して抗戦を計ります。そのため、信長包囲網という物を用意周到に作りました。公家の三条公頼の

3人の娘は、長女が細川晴元の妻、次女が武田信玄の妻ですが、三女が顕如の妻となります。

したがって、先ほど浅井朝倉連合軍が信長と闘った話をしましたが、この朝倉義景の妻は細川晴元の子供

ですから、細川家・朝倉家・武田家とは縁戚関係になるわけです。信長が上洛を計る時に、朝倉軍と戦いを

行っていますが、その時に、顕如は武田氏に呼び掛けて、京都に出陣するように催促したり、各地の浄土真宗

門徒に呼びかけて、一向一揆を起こしたり、石山本願寺に集結することを呼び掛けて用意周到に、信長の宗教

弾圧から浄土真宗を守ろうとしました。

それが先ほどご紹介した顕如のご消息といわれる檄文で、神岡の吉田常蓮寺に遺されているもので、現在は、

飛騨市の文化財となっているものです。それは全国のあちこちの浄土真宗門徒に対して、浄土真宗の本山で

ある石山が危ない。自分たちの信じている阿弥陀様のご加護によって浄土真宗を守ろうとしたというわけです。

実は、今回の調査で、顕如の檄文以外に、防官の下間頼廉の文書も常蓮寺に残されていることがわかりました。

そちらの内容もだいたい、顕如の檄文と同じですが、門主としての檄文の方は、浄土真宗の安堵の事が書き加え

られ、最後には、浄土真宗の常とう句である「あなかしこ あなかしこ」でしめられています。

本来、顕如の檄文一つで呼びかけが行われるべきところですが、当時ですから、文書を偽造される事も考え

られます。そのために2つの文書を差し出したのではと、竹田さんにお尋ねしますと、「当時必ず本人が書く

以外にも、こうして防官が同じ内容のことを書く習わしになっていた。上人は、僧侶のトップとして浄土真宗の

安堵の内容も含まれているが、防官の方は事務的な内容となっている。」とのことでした。

さて、こうして飛騨の門徒たちも、そういった2つの檄文により、石山本願寺の戦いに参戦しました。

後々、その人達が帰国する時に参戦してくれたお礼にと、父親の顕如上人と教如上人は、自筆あるいは父親の

書いた「南無阿弥陀仏の6字名号」を下付したりして、手土産に持たせています。そのため、在家といって、

信者の人の家の仏壇にこの六字名号が懸けられて居たり、大切に保管されたりして居ます。今までも、高山の

東等寺、玄興寺の六字名号などが知られ、門徒衆の人達が石山本願寺に行った事は確認されていましたが、

今回の調査で、朝日町の長圓寺や法正寺。飛騨市の北部地方や白川郷の一般の家庭に在るお仏壇に

そのときの六字名号を多数確認しています。

詳しくは10月の展覧会で展示可能なものは展示したいと思いますので、楽しみになさってください。

一見、織田信長等の諸侯が群雄割拠した時代に、飛騨というのはそういった戦争に全く関係がなかった様に

思いがちですが、そういうわけでは無く、石山本願寺の戦いで信長と戦った人々があったということです。

地元で知られる三木氏と江馬氏などの戦いの他に、織田信長の連合軍と戦ったわけですから、石山本願寺の

戦いに参戦して無事に帰って来た人たちは、当時としては相当な英雄として称えられ、行ったご本人も相当、

英雄気取りだったんでは無かったでしょうか。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、第4週ですので屋台の話題。今回のお話は、先日、大津市に

行って、「大津絵」について調べてきました。かつて高山祭りに「大津絵」という名前の屋台がありましたので、

お調べしたことをお話したいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。雨が降ってくれますように、雨雨降れ触れもっと降れという歌詞のある 八代亜紀

で「雨の慕情」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

250614白川郷の浄土真宗調査について

(平成25年6月14日放送分 第296回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

5月30日でしたか、東海地方も梅雨入りしました。ところが、そんなに雨が降っていませんよね。

先日、5月の降水量の発表が気象庁よりありましたが、5月の関東地方は、例年の30%。新潟地方は

例年の45%しか雨が降らなかったそうです。このままいきますと、昔でしたら干ばつになる様な気候

ですよね。昨年の放送原稿を見直して居りましたら、昨年も雨が少なかったようです。

西日本では、あまり雨が降らないので、干ばつ傾向。ところが、東日本では逆に雨が多くて、十和田湖

などでは遊覧船の桟橋が水につかってしまっているというお話しをしております。そう考えると昨年は、

東北地方では、夏の間の長雨。そして冬になったら大雪で大変だったわけですから、さぞかし昨年の

年間降水量が凄かったのではと思います。

そういうことを考えると、高山は、ほどほどに雨が降って、ほどほどに晴れて、しかも乗鞍が有ります

から断水などという目に遭わずに済んでいます。そういうことは有難いことだと思います。

これが、断水などとなりますと、農業被害から飲み水から大変なことになります。

過去、高山は天保の飢饉のときにも、食べるものには困っても飲む水には困らなかったようですから、

たへん有難い土地だと思います。

ただ、今年は全体的に気温が低い事も問題です。

農作物がこれから成長する時に、朝晩の気温が低すぎる。これは全国的な傾向のようですが、昼には

夏場と変わらないくらいの気温になっていますからまだ救いですが、朝晩の気温の低いので、ハウス

経営をされている方は、暖房費がかさんでいるようです。自然の事ですから、大変難しいですが、

いつもの気候に戻って貰いたいと思います。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は先週予告をしましたように、5月22日から24日まで

白川郷で浄土真宗の調査活動をお手伝いしました。そのときのお話しをしたいと思います。

今回の調査は、白川村に伝わる文化財を再発見するとともに、そういった文化財を見直して改めて

後世に伝えていこうという目的で行われました。

実は、今から十数年前に、高山別院の飛騨真宗学会の皆さんが、蓮如上人に関する史料について、

飛騨全部の悉皆調査を行いました。調査された物については、展覧会を行うと同時に、『飛騨と蓮如上人』

という本にして発表されました。

実はその時に、地元の皆さんの反対があり、全く協力していただけなかったのが、この白川村を中心

とする地域でした。

今回は、白川村教育委員会が中心になって行われましたが、前の教育委員長で早稲田大学名誉教授の

柿崎京一先生が動かれ、白川村にある耕雲塾というNPO団体が段取りをされました。

実際、信仰心の厚い地域ですので、当初、「よそから見える人に見せる必要があるのか」とか「先祖代々

守って来た物を簡単に見せるわけにはいかない」とか住民感情が高ぶっていた事も有り、まず住民の

説得から始められ、今年の2月と3月の2回にわたり住民説明会を開かれました。

そして、担当される先生には、浄土真宗の調査研究では日本の第一人者であり、本願寺史料調査研究所

副所長の金龍静先生と、先ほどお話しした飛騨と蓮如上人に深く携われた高山の東等寺のご住職 竹田

さん、夏厩の蓮徳寺のご住職 三本さんの三人が携わる事になりました。私は、かねてから竹田さんの

お手伝いをずっとさせて頂いている関係で、お三人の助手としてお声かけをいただきました。

実際当日は、三本さんが急きょ入院されたために、金龍先生と竹田さん、そして私の3人が中心になり、

浄土真宗のご本尊である「方便法身尊形」ですとか、「南無阿弥陀仏」の六字名号。「帰命甚十方無偈光如来」

という十字名号。「南無不可思議光如来」という九字名号の調査を行いました。

方便法身尊形というのは、阿弥陀如来様が描かれている絵像で、浄土真宗のお寺が開かれた時に本願寺

より下付されたものです。真中に阿弥陀様の立たれたお姿があり、後ろには丸い後光が描かれており、阿弥陀

様のおでこのところから四方八方に後光がさしていると云う絵像です。

飛騨の寺院にはほとんどが蓮如上人が福井の吉崎におられた時に下付されたもので、今から大体500年前

から400年前のものが大半です。

これには、裏書というものがついており、そこには、「方便法身尊形、下付した人、日付、願主(願い出た人と住所)」

が記されています。

これは大変貴重な文字情報で、現在はない地名が記されていたり、そのお寺の開かれた年代の証明になっています。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は太田裕美で「雨だれ」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、白川郷の浄土真宗調査についてお話ししております。

今から五年前に「姉小路と廣瀬」というイベントを行い、姉小路基綱の娘が蓮如上人に嫁いだことで、姉小路氏

と浄土真宗の関係が大変深いと云うお話しを本にまとめた事が有ります。

その時に、この方便法身尊形の裏書に「富安郷」という地名が書かれていたことで、この富安郷が現在の飛騨の

どのあたりになるのかと云うことを本に掲載しました。

今までは、多賀秋五郎先生がお書きになった「飛騨史の研究」と云う本に記された場所=現在の国府町鶴巣地区

というのが通説となっていましたが、この方便法身尊形の裏書を分析してみると、飛騨市河合町保の一帯である

ことがわかりました。

同じように、徳永郷という場所も、この裏書から、高山市清見町の西ウレ峠より北の地域であったことが証明されて

います。このように、こういった宝物を調査する事で、今から500年前のことが窺えると云う一端が有るんです。

また、六字名号、九字名号、十字名号については、浄土真宗の本山本願寺よりその時の当主が下付しています。

例えば、8代蓮如上人やその子供の9代実如上人・10代証如上人が、寺院が開かれた時に下付されたものが

現在も寺院や一般の家庭のお仏壇に残っています。

その時のご先祖が、浄土真宗を篤く信仰されていて、上納金を納められてその金額に応じて大きさの違うものを

下付されています。

また、その時代から100年ほど後になりますが、11代顕如上人や12代教如上人が下付されたものは、分析が必要

ですが、織田信長と戦った摂津石山本願寺の戦いのときに、出陣したお礼として下付されたものが多いです。

そういう事実がわかりますので、こういったシラミツブシの調査が飛騨の歴史を解明する上で非常に重要になります。

今回、5月22日から24日まで、のべ20カ所の寺院や個人宅を調査させていただきました。

私も同行して大変びっくりしたのですが、白川村の方にあるお仏壇が大変大きい事に驚きました。

また、「うちには何もありません」といっておられたお寺を訪問した所、実際には御本尊の下あたりに保管されている

のに、ご住職ですら御存じない物が出てきたり、かなりの物が発見されました。

個人宅でも、毎日拝んでおられるお仏壇に、実は蓮如上人筆の南無阿弥陀仏の六字名号がかけられていたり、

実如上人のものであったり、「毎日拝んでいるのにそんなに大変なものだとは思わなかった。知らなかった。それは

もっと大事にしないといけないですね。見て頂いて良かったです。」というお話しを沢山聞く事が出来ました。

最終的には、20カ所で30点以上の宝物を確認、あるいは発見されたわけですが、それはそれは、新しい発見の

連続でした。とある寺院では、飛騨の歴史の事を書いた『飛州志』や『斐太後風土記』には、永正元年(1504)甲子

の草創と書いてあるのに、実際に確認した方便法身尊形には、「癸亥」という文字が確認出来、実際はその一年前

の元亀三年(1503)であることがわかったということもありました。そんな発見も有った次第です。

また、金龍先生のお手伝いをしていて大変勉強になったことは、和紙に墨で書かれたものが、400年以上年代が

経つと何故かわかりませんが、紙面に黒いドットが表れるのでそれが本物かどうかの証拠になるということや、

方便法身尊形の着物の模様がその年代によってデザインが異なる事。

当時描かれている絵像が絹に描かれているので、そのタテ糸と横糸の本数に依っても年代が特定できるといった

かなり専門的なことを知ることが出来ました。

また、同じ南無阿弥陀仏の文字でも、下賜した人に依って書き方が異なり、南無阿弥陀仏の南無阿の3文字が

くっついていたり、文字の跳ねが違ったり、また楷書か草書かでも誰が書いた物か、筆跡で鑑定できると云う事

でした。さすがは、1500点以上も同じ物を比較調査されている金龍先生だけあって、とても専門的なお話しを

窺う事が出来ました。

私も竹田さんのお手伝いをして飛騨のあちこちの寺院で調査をさせていただき、今まで御本尊を多数見てきました

が、今回の調査は大変勉強になりました。

この調査報告書は、いずれ教育委員会か、耕雲塾のほうで本にまとめられると思いますが、興味のある方は

楽しみになさってください。また、今回調査できなかった場所もまだまだありますので、今後、時間を取って調査

していきたいと思います。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、第三週ですので飛騨市の話題。

今日のお話しの続きで、飛騨北部の浄土真宗のご本尊のお話しをさせて頂きます。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。三善英史で「雨」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

5月30日でしたか、東海地方も梅雨入りしました。ところが、そんなに雨が降っていませんよね。

先日、5月の降水量の発表が気象庁よりありましたが、5月の関東地方は、例年の30%。新潟地方は

例年の45%しか雨が降らなかったそうです。このままいきますと、昔でしたら干ばつになる様な気候

ですよね。昨年の放送原稿を見直して居りましたら、昨年も雨が少なかったようです。

西日本では、あまり雨が降らないので、干ばつ傾向。ところが、東日本では逆に雨が多くて、十和田湖

などでは遊覧船の桟橋が水につかってしまっているというお話しをしております。そう考えると昨年は、

東北地方では、夏の間の長雨。そして冬になったら大雪で大変だったわけですから、さぞかし昨年の

年間降水量が凄かったのではと思います。

そういうことを考えると、高山は、ほどほどに雨が降って、ほどほどに晴れて、しかも乗鞍が有ります

から断水などという目に遭わずに済んでいます。そういうことは有難いことだと思います。

これが、断水などとなりますと、農業被害から飲み水から大変なことになります。

過去、高山は天保の飢饉のときにも、食べるものには困っても飲む水には困らなかったようですから、

たへん有難い土地だと思います。

ただ、今年は全体的に気温が低い事も問題です。

農作物がこれから成長する時に、朝晩の気温が低すぎる。これは全国的な傾向のようですが、昼には

夏場と変わらないくらいの気温になっていますからまだ救いですが、朝晩の気温の低いので、ハウス

経営をされている方は、暖房費がかさんでいるようです。自然の事ですから、大変難しいですが、

いつもの気候に戻って貰いたいと思います。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は先週予告をしましたように、5月22日から24日まで

白川郷で浄土真宗の調査活動をお手伝いしました。そのときのお話しをしたいと思います。

今回の調査は、白川村に伝わる文化財を再発見するとともに、そういった文化財を見直して改めて

後世に伝えていこうという目的で行われました。

実は、今から十数年前に、高山別院の飛騨真宗学会の皆さんが、蓮如上人に関する史料について、

飛騨全部の悉皆調査を行いました。調査された物については、展覧会を行うと同時に、『飛騨と蓮如上人』

という本にして発表されました。

実はその時に、地元の皆さんの反対があり、全く協力していただけなかったのが、この白川村を中心

とする地域でした。

今回は、白川村教育委員会が中心になって行われましたが、前の教育委員長で早稲田大学名誉教授の

柿崎京一先生が動かれ、白川村にある耕雲塾というNPO団体が段取りをされました。

実際、信仰心の厚い地域ですので、当初、「よそから見える人に見せる必要があるのか」とか「先祖代々

守って来た物を簡単に見せるわけにはいかない」とか住民感情が高ぶっていた事も有り、まず住民の

説得から始められ、今年の2月と3月の2回にわたり住民説明会を開かれました。

そして、担当される先生には、浄土真宗の調査研究では日本の第一人者であり、本願寺史料調査研究所

副所長の金龍静先生と、先ほどお話しした飛騨と蓮如上人に深く携われた高山の東等寺のご住職 竹田

さん、夏厩の蓮徳寺のご住職 三本さんの三人が携わる事になりました。私は、かねてから竹田さんの

お手伝いをずっとさせて頂いている関係で、お三人の助手としてお声かけをいただきました。

実際当日は、三本さんが急きょ入院されたために、金龍先生と竹田さん、そして私の3人が中心になり、

浄土真宗のご本尊である「方便法身尊形」ですとか、「南無阿弥陀仏」の六字名号。「帰命甚十方無偈光如来」

という十字名号。「南無不可思議光如来」という九字名号の調査を行いました。

方便法身尊形というのは、阿弥陀如来様が描かれている絵像で、浄土真宗のお寺が開かれた時に本願寺

より下付されたものです。真中に阿弥陀様の立たれたお姿があり、後ろには丸い後光が描かれており、阿弥陀

様のおでこのところから四方八方に後光がさしていると云う絵像です。

飛騨の寺院にはほとんどが蓮如上人が福井の吉崎におられた時に下付されたもので、今から大体500年前

から400年前のものが大半です。

これには、裏書というものがついており、そこには、「方便法身尊形、下付した人、日付、願主(願い出た人と住所)」

が記されています。

これは大変貴重な文字情報で、現在はない地名が記されていたり、そのお寺の開かれた年代の証明になっています。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は太田裕美で「雨だれ」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、白川郷の浄土真宗調査についてお話ししております。

今から五年前に「姉小路と廣瀬」というイベントを行い、姉小路基綱の娘が蓮如上人に嫁いだことで、姉小路氏

と浄土真宗の関係が大変深いと云うお話しを本にまとめた事が有ります。

その時に、この方便法身尊形の裏書に「富安郷」という地名が書かれていたことで、この富安郷が現在の飛騨の

どのあたりになるのかと云うことを本に掲載しました。

今までは、多賀秋五郎先生がお書きになった「飛騨史の研究」と云う本に記された場所=現在の国府町鶴巣地区

というのが通説となっていましたが、この方便法身尊形の裏書を分析してみると、飛騨市河合町保の一帯である

ことがわかりました。

同じように、徳永郷という場所も、この裏書から、高山市清見町の西ウレ峠より北の地域であったことが証明されて

います。このように、こういった宝物を調査する事で、今から500年前のことが窺えると云う一端が有るんです。

また、六字名号、九字名号、十字名号については、浄土真宗の本山本願寺よりその時の当主が下付しています。

例えば、8代蓮如上人やその子供の9代実如上人・10代証如上人が、寺院が開かれた時に下付されたものが

現在も寺院や一般の家庭のお仏壇に残っています。

その時のご先祖が、浄土真宗を篤く信仰されていて、上納金を納められてその金額に応じて大きさの違うものを

下付されています。

また、その時代から100年ほど後になりますが、11代顕如上人や12代教如上人が下付されたものは、分析が必要

ですが、織田信長と戦った摂津石山本願寺の戦いのときに、出陣したお礼として下付されたものが多いです。

そういう事実がわかりますので、こういったシラミツブシの調査が飛騨の歴史を解明する上で非常に重要になります。

今回、5月22日から24日まで、のべ20カ所の寺院や個人宅を調査させていただきました。

私も同行して大変びっくりしたのですが、白川村の方にあるお仏壇が大変大きい事に驚きました。

また、「うちには何もありません」といっておられたお寺を訪問した所、実際には御本尊の下あたりに保管されている

のに、ご住職ですら御存じない物が出てきたり、かなりの物が発見されました。

個人宅でも、毎日拝んでおられるお仏壇に、実は蓮如上人筆の南無阿弥陀仏の六字名号がかけられていたり、

実如上人のものであったり、「毎日拝んでいるのにそんなに大変なものだとは思わなかった。知らなかった。それは

もっと大事にしないといけないですね。見て頂いて良かったです。」というお話しを沢山聞く事が出来ました。

最終的には、20カ所で30点以上の宝物を確認、あるいは発見されたわけですが、それはそれは、新しい発見の

連続でした。とある寺院では、飛騨の歴史の事を書いた『飛州志』や『斐太後風土記』には、永正元年(1504)甲子

の草創と書いてあるのに、実際に確認した方便法身尊形には、「癸亥」という文字が確認出来、実際はその一年前

の元亀三年(1503)であることがわかったということもありました。そんな発見も有った次第です。

また、金龍先生のお手伝いをしていて大変勉強になったことは、和紙に墨で書かれたものが、400年以上年代が

経つと何故かわかりませんが、紙面に黒いドットが表れるのでそれが本物かどうかの証拠になるということや、

方便法身尊形の着物の模様がその年代によってデザインが異なる事。

当時描かれている絵像が絹に描かれているので、そのタテ糸と横糸の本数に依っても年代が特定できるといった

かなり専門的なことを知ることが出来ました。

また、同じ南無阿弥陀仏の文字でも、下賜した人に依って書き方が異なり、南無阿弥陀仏の南無阿の3文字が

くっついていたり、文字の跳ねが違ったり、また楷書か草書かでも誰が書いた物か、筆跡で鑑定できると云う事

でした。さすがは、1500点以上も同じ物を比較調査されている金龍先生だけあって、とても専門的なお話しを

窺う事が出来ました。

私も竹田さんのお手伝いをして飛騨のあちこちの寺院で調査をさせていただき、今まで御本尊を多数見てきました

が、今回の調査は大変勉強になりました。

この調査報告書は、いずれ教育委員会か、耕雲塾のほうで本にまとめられると思いますが、興味のある方は

楽しみになさってください。また、今回調査できなかった場所もまだまだありますので、今後、時間を取って調査

していきたいと思います。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、第三週ですので飛騨市の話題。

今日のお話しの続きで、飛騨北部の浄土真宗のご本尊のお話しをさせて頂きます。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。三善英史で「雨」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

250607赤田家について

(平成25年6月7日放送分 第295回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

皆さんには、2週間ぶりの放送となります。いかがお過ごしですか。何時も思いますが、時の経つのは

早いですね。あっというまに6月になってしまいました。

6月と云うと、梅雨の時期でもありますが、そわそわして見える方もおられるんじゃないでしょうか。

大公望には長くまっておられた、釣りのシーズンですね。今月辺りからあちこちの岐阜県の川で

「あゆの解禁」が行われます。

先日、今年の解禁日について調べてみました。この近辺で一番早いのが、郡上八幡の長良川支流で、

9日の解禁です。飛騨の川に就いては、飛騨川25日.馬瀬川の下流が22日。上流が29日となって

います。高山を流れる宮川は上流が30日。下流が7/1です。白川郷を流れる庄川流域では7/6。

宮峠から反対の益田川下流では、23日。上流が29日。となっています。

以前の放送でもお話しした事が有りますが、この益田川と云う川名は現在は存在しません。

国土地理院の地図を見ると、すべての流域が飛騨川となっています。この飛騨川という名称ですが、

かつて小坂町で乗鞍方面の阿多野郷から流れて来る阿多野川と、御岳の麓、湯屋温泉方面から流れて

来る川を小坂川といいました。合流した地点から金山までを益田川と呼び、金山で馬瀬川と合流して

飛騨川と呼ぶように名称がついていました。ところが、国土地理院で地図を作製する時に、阿多野川も

益田川も名称がすべて飛騨川と統一されてしまいました。しかし、漁協だけは、益田川漁業組合という

名称で残っているんです。

現在は、どの川でも釣られる鮎は、すべて琵琶湖産の鮎だそうです。ところが、成長段階で一番食べる

時に鮎は川の苔を食べますが、その苔が清流になればなるほど、泥臭くないので鮎自体がスイカのような

においが強くなります。そのため、清流域の鮎ほど料亭で高く取引されるために、値段が高いと云うことで

人気が有るようです。

この時期に川に入られる方は、釣りになると夢中になる事だと思いますが、雨の翌日や急に増水する川には

どうぞお気をつけください。御家族のもとへ無事に帰る事が一番大切だと云う事を思って下さいね。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は先週予告をしましたように、飛騨の漢学者として有名な

「赤田臥牛」一家のお話しをしたいと思います。

先月、赤田臥牛さんとその一族のお墓をお参りしてきました。場所は、東山白山神社の参道を登りきる途中

を右に入ってすぐのところに在ります。高山市教育委員会の方で、史跡として登録されて居る場所ですので、

看板などが有り、場所はすぐに分かります。皆さんも一度機会が有りましたら尋ねてみてください。

さて、高山で有名な赤田家と云うのは、赤田臥牛、赤田章斎、赤田誠軒という3人の歴代の先生がおられた

漢学の一家のことです。たまたま今年の2月に先週放送しました、川原町の大国台の屏風に赤田誠軒が

書いた屏風があり、それの解読を頼まれましたので、同時に赤田家のことを調べてみたという次第です。

そもそも赤田家という一族は、その由来書によれば、嵯峨源氏の一族の末裔であり、その祖先には、正一位

左大臣であった源融(みなもとのまもる)が先祖であるとされています。赤田家の家系の事を記す『新海雑記』

という書物には、次の様に紹介されています。

元文はちょっと難しいので意訳しますと、「奥州秀衡の一族とあるは、東鑑第九 文治五年八月記に泰衡郎

従等以て、赤田次郎代将軍となり・・・その後、越後国阿赤田保の地頭として赤田家を称す。応安頃、赤田氏

は近江に移り、佐々木家の幕下となった。」などとなっています。

この信憑性については、本当かどうかわかりませんが、どうして高山に来たかと云うことが、後の方に書かれて

います。この文章も長いので所々を抜き出してみますと、

「元亀元年(1570)6月28日姉川合戦、中郡武将浅井長政に与して出陣し、先陣を預り、織田軍勢と激突し・・・

その後、赤田信濃守源吾は、蟄居を命ぜられていたが、小谷城落城により浅井久政・長政父子と運命を共にし、

自決。茲に赤田一族は崩落分散した。嫡男 新右衛門悟は同族 美濃土岐氏 金森定近(野洲郡三宅城主)の

庇護を受け、天正三年金森長近に従い、越前大野に入り、秀吉の時代に入り、金森長近飛騨征伐を命じられ、

天正十三年、高山城主となった。」となっています。

つまり、金森家の家来の一人として、高山に入り、その後、金森家が出羽上ノ山に転封になったときに、町民

として高山に残った一族であると云う事です。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は小林麻美「雨音はショパンの調べ」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、江戸時代の漢学者「赤田臥牛」についてお話ししております。

さて、その後町人となった赤田家は、代々酒造業を営んでいたようです。場所は、現在の上一之町の西歯科

医院さんの上隣りのところに屋根付きの駐車場と陶器を展示販売しているところが有ります。その場所に

あったようです。

臥牛の経歴については、子の章斎が後にまとめた「臥牛集」という本の中に紹介されています。

元文は漢文ですので、大変難しく、意訳したものが有りますので、一部ご紹介したいと思います。

「父は、幼い時、雪峰先生について、論語、孟子及び五経の読みを習った。また、書籍などは乏しかった。

たまたま柚子盤という人があって、漢の時代に伝えられた魯論や唐・明の詩説を習った。家に所蔵してあった、

諸子と歴史ものを借りて来て読みあさっていた。荻生徂徠や太宰春台の書を読むに及んで、専らその

学問をおこなっていた。

高山に津野創州という人があり、同じように好学の士であった。常日頃、父が独学のため、先生や友達が

いないことを嘆いておられた。そのため、世の中に有名な学者がいることを聞くたびに、父に紹介されて

居た。それは、尾張の国の松平君山や浅井図南であったり、近江の野村東園や竜草蘆などであった。

滄州は、かつて詩を摂津の僧憲栄に学んだことがありましたが、自分が学業を極めることができなかった

ことを恨んでいました。そのため、父にその道を勧めることによって、学業を極めることになった。」

ということです。

そういうことがあり、赤田臥牛は、大阪の江村北海のもとに学ぶことになりました。

ところが、スポンサーであった滄州が亡くなり、その子、延賢という人が父の命を受け継いでスポンサーとなり、

学問を究める事が出来たと書いています。江村北海は日本詩史という、詩の歴史の本を書いた方ですが、

飛騨は昔から学問がないとしていたのに、赤田臥牛のあることを知って考えをかえたといいます。

それまで伊藤仁斎の門下に入らなかった国は、日本中でただ三つ(飛騨、佐渡、隠岐)だけだったようですが、

臥牛の登場によって臥牛の学問に対する姿勢は素晴らしい物が有りました。

その後、飛騨に帰った赤田臥牛は、田口郡代の許可を得て、宅地内に講堂を建て、静修館と称しました。

費用は全て門人の人達が支払いました。門人には、田中屋半次郎、上木屋徳次郎、吉野屋清三郎、打保屋

忠次郎、加賀屋長右衛門、福嶋屋清左衛門、鍵屋与作など当時の旦那衆の名前が見られました。

時は、文化二年4月の事で、臥牛59歳の時でした。その場所は、先ほど申し上げた現在の西歯科医院の

上隣りの場所です。現在は、小さな石碑が建てられています。

その後、文政5年に臥牛が亡くなってからは、子の章斎が私塾の跡を継ぎました。

ところが、天保3年11月に赤田教喩所は類焼してしまいました。この火災の時には、二之町の五台山や鳳凰台も

一緒に焼けてしまった火事で、結構広範囲が火災に遭いました。そのため、章斎は、教授所を移転し、天保15年に

馬場通りの南角に教授所を移転しました。現在この場所は、行政書士の山口さんのお宅になっています。

章斎は、陣屋にて論語などの教授を行うなど、臥牛に劣らぬ先生だったようです。

門人がどんどん増え、門人同士で頼母子講を開き、赤田教授所が存続するための支援活動なども行われて

いました。弘化2年に、章斎が亡くなり、子の誠軒が跡を継ぎました。誠軒も郡代のおぼえめでたく、買請米

三十俵を賜るなど、私塾ではありましたが公的な補助も受けていたようです。

嘉永三年になって、馬場町より神明町に教授所を移転。現在の神明駐車場の場所に移転しました。

その後、世の中が明治の時代になり、誠軒は当初、梅村速水知事の学問教喩方として活動しますが、梅村の

新政に不平が有って、間もなく辞任しました。政治批判をした為に蟄居を命ぜられ、一時期川原町に住んで

いましたが、その後、金沢に行きますが、妻が死亡。自身も病を患って明治六年五月二六日高山にて亡くなり

ました。

祖父臥牛から3代にわたって漢学を飛騨に広めた赤田家でしたが、今日高山市内のあちこちに漢文の屏風や

ふすまなどが数多く残っています。皆さんも一度御自宅の襖などを確認してみてはいかがでしょうか。

きっと赤田家の人達が書かれたものが有るかもしれません。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、新聞などにも掲載されましたが、2週間前に白川郷で浄土真宗

の調査をしました。その時のお話しをさせて頂きます。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。雨の季節ですので雨の歌をお届けします。

松山千春で「銀の雨」。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

皆さんには、2週間ぶりの放送となります。いかがお過ごしですか。何時も思いますが、時の経つのは

早いですね。あっというまに6月になってしまいました。

6月と云うと、梅雨の時期でもありますが、そわそわして見える方もおられるんじゃないでしょうか。

大公望には長くまっておられた、釣りのシーズンですね。今月辺りからあちこちの岐阜県の川で

「あゆの解禁」が行われます。

先日、今年の解禁日について調べてみました。この近辺で一番早いのが、郡上八幡の長良川支流で、

9日の解禁です。飛騨の川に就いては、飛騨川25日.馬瀬川の下流が22日。上流が29日となって

います。高山を流れる宮川は上流が30日。下流が7/1です。白川郷を流れる庄川流域では7/6。

宮峠から反対の益田川下流では、23日。上流が29日。となっています。

以前の放送でもお話しした事が有りますが、この益田川と云う川名は現在は存在しません。

国土地理院の地図を見ると、すべての流域が飛騨川となっています。この飛騨川という名称ですが、

かつて小坂町で乗鞍方面の阿多野郷から流れて来る阿多野川と、御岳の麓、湯屋温泉方面から流れて

来る川を小坂川といいました。合流した地点から金山までを益田川と呼び、金山で馬瀬川と合流して

飛騨川と呼ぶように名称がついていました。ところが、国土地理院で地図を作製する時に、阿多野川も

益田川も名称がすべて飛騨川と統一されてしまいました。しかし、漁協だけは、益田川漁業組合という

名称で残っているんです。

現在は、どの川でも釣られる鮎は、すべて琵琶湖産の鮎だそうです。ところが、成長段階で一番食べる

時に鮎は川の苔を食べますが、その苔が清流になればなるほど、泥臭くないので鮎自体がスイカのような

においが強くなります。そのため、清流域の鮎ほど料亭で高く取引されるために、値段が高いと云うことで

人気が有るようです。

この時期に川に入られる方は、釣りになると夢中になる事だと思いますが、雨の翌日や急に増水する川には

どうぞお気をつけください。御家族のもとへ無事に帰る事が一番大切だと云う事を思って下さいね。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は先週予告をしましたように、飛騨の漢学者として有名な

「赤田臥牛」一家のお話しをしたいと思います。

先月、赤田臥牛さんとその一族のお墓をお参りしてきました。場所は、東山白山神社の参道を登りきる途中

を右に入ってすぐのところに在ります。高山市教育委員会の方で、史跡として登録されて居る場所ですので、

看板などが有り、場所はすぐに分かります。皆さんも一度機会が有りましたら尋ねてみてください。

さて、高山で有名な赤田家と云うのは、赤田臥牛、赤田章斎、赤田誠軒という3人の歴代の先生がおられた

漢学の一家のことです。たまたま今年の2月に先週放送しました、川原町の大国台の屏風に赤田誠軒が

書いた屏風があり、それの解読を頼まれましたので、同時に赤田家のことを調べてみたという次第です。

そもそも赤田家という一族は、その由来書によれば、嵯峨源氏の一族の末裔であり、その祖先には、正一位

左大臣であった源融(みなもとのまもる)が先祖であるとされています。赤田家の家系の事を記す『新海雑記』

という書物には、次の様に紹介されています。

元文はちょっと難しいので意訳しますと、「奥州秀衡の一族とあるは、東鑑第九 文治五年八月記に泰衡郎

従等以て、赤田次郎代将軍となり・・・その後、越後国阿赤田保の地頭として赤田家を称す。応安頃、赤田氏

は近江に移り、佐々木家の幕下となった。」などとなっています。

この信憑性については、本当かどうかわかりませんが、どうして高山に来たかと云うことが、後の方に書かれて

います。この文章も長いので所々を抜き出してみますと、

「元亀元年(1570)6月28日姉川合戦、中郡武将浅井長政に与して出陣し、先陣を預り、織田軍勢と激突し・・・

その後、赤田信濃守源吾は、蟄居を命ぜられていたが、小谷城落城により浅井久政・長政父子と運命を共にし、

自決。茲に赤田一族は崩落分散した。嫡男 新右衛門悟は同族 美濃土岐氏 金森定近(野洲郡三宅城主)の

庇護を受け、天正三年金森長近に従い、越前大野に入り、秀吉の時代に入り、金森長近飛騨征伐を命じられ、

天正十三年、高山城主となった。」となっています。

つまり、金森家の家来の一人として、高山に入り、その後、金森家が出羽上ノ山に転封になったときに、町民

として高山に残った一族であると云う事です。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は小林麻美「雨音はショパンの調べ」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、江戸時代の漢学者「赤田臥牛」についてお話ししております。

さて、その後町人となった赤田家は、代々酒造業を営んでいたようです。場所は、現在の上一之町の西歯科

医院さんの上隣りのところに屋根付きの駐車場と陶器を展示販売しているところが有ります。その場所に

あったようです。

臥牛の経歴については、子の章斎が後にまとめた「臥牛集」という本の中に紹介されています。

元文は漢文ですので、大変難しく、意訳したものが有りますので、一部ご紹介したいと思います。

「父は、幼い時、雪峰先生について、論語、孟子及び五経の読みを習った。また、書籍などは乏しかった。

たまたま柚子盤という人があって、漢の時代に伝えられた魯論や唐・明の詩説を習った。家に所蔵してあった、

諸子と歴史ものを借りて来て読みあさっていた。荻生徂徠や太宰春台の書を読むに及んで、専らその

学問をおこなっていた。

高山に津野創州という人があり、同じように好学の士であった。常日頃、父が独学のため、先生や友達が

いないことを嘆いておられた。そのため、世の中に有名な学者がいることを聞くたびに、父に紹介されて

居た。それは、尾張の国の松平君山や浅井図南であったり、近江の野村東園や竜草蘆などであった。

滄州は、かつて詩を摂津の僧憲栄に学んだことがありましたが、自分が学業を極めることができなかった

ことを恨んでいました。そのため、父にその道を勧めることによって、学業を極めることになった。」

ということです。

そういうことがあり、赤田臥牛は、大阪の江村北海のもとに学ぶことになりました。

ところが、スポンサーであった滄州が亡くなり、その子、延賢という人が父の命を受け継いでスポンサーとなり、

学問を究める事が出来たと書いています。江村北海は日本詩史という、詩の歴史の本を書いた方ですが、

飛騨は昔から学問がないとしていたのに、赤田臥牛のあることを知って考えをかえたといいます。

それまで伊藤仁斎の門下に入らなかった国は、日本中でただ三つ(飛騨、佐渡、隠岐)だけだったようですが、

臥牛の登場によって臥牛の学問に対する姿勢は素晴らしい物が有りました。

その後、飛騨に帰った赤田臥牛は、田口郡代の許可を得て、宅地内に講堂を建て、静修館と称しました。

費用は全て門人の人達が支払いました。門人には、田中屋半次郎、上木屋徳次郎、吉野屋清三郎、打保屋

忠次郎、加賀屋長右衛門、福嶋屋清左衛門、鍵屋与作など当時の旦那衆の名前が見られました。

時は、文化二年4月の事で、臥牛59歳の時でした。その場所は、先ほど申し上げた現在の西歯科医院の

上隣りの場所です。現在は、小さな石碑が建てられています。

その後、文政5年に臥牛が亡くなってからは、子の章斎が私塾の跡を継ぎました。

ところが、天保3年11月に赤田教喩所は類焼してしまいました。この火災の時には、二之町の五台山や鳳凰台も

一緒に焼けてしまった火事で、結構広範囲が火災に遭いました。そのため、章斎は、教授所を移転し、天保15年に

馬場通りの南角に教授所を移転しました。現在この場所は、行政書士の山口さんのお宅になっています。

章斎は、陣屋にて論語などの教授を行うなど、臥牛に劣らぬ先生だったようです。

門人がどんどん増え、門人同士で頼母子講を開き、赤田教授所が存続するための支援活動なども行われて

いました。弘化2年に、章斎が亡くなり、子の誠軒が跡を継ぎました。誠軒も郡代のおぼえめでたく、買請米

三十俵を賜るなど、私塾ではありましたが公的な補助も受けていたようです。

嘉永三年になって、馬場町より神明町に教授所を移転。現在の神明駐車場の場所に移転しました。

その後、世の中が明治の時代になり、誠軒は当初、梅村速水知事の学問教喩方として活動しますが、梅村の

新政に不平が有って、間もなく辞任しました。政治批判をした為に蟄居を命ぜられ、一時期川原町に住んで

いましたが、その後、金沢に行きますが、妻が死亡。自身も病を患って明治六年五月二六日高山にて亡くなり

ました。

祖父臥牛から3代にわたって漢学を飛騨に広めた赤田家でしたが、今日高山市内のあちこちに漢文の屏風や

ふすまなどが数多く残っています。皆さんも一度御自宅の襖などを確認してみてはいかがでしょうか。

きっと赤田家の人達が書かれたものが有るかもしれません。

さて、本日も時間となりました。来週の放送は、新聞などにも掲載されましたが、2週間前に白川郷で浄土真宗

の調査をしました。その時のお話しをさせて頂きます。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。雨の季節ですので雨の歌をお届けします。

松山千春で「銀の雨」。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

250525高山祭大国台について

(平成25年5月25日放送分 第294回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

先日、飛騨の漢学者として有名な「赤田臥牛」と言う人のお墓にお参りしてきました。

場所は、東山白山神社の参道を登りきる途中を右に入ってすぐのところに在ります。高山市教育委員会の

方で、史跡として登録されて居る場所ですので、看板などが有り、場所はすぐに分かりました。

ところが、行ってみると、もうここ数年、おそらく5年以上お参りされる方がなかったのでしょう。周囲は、

杉木立に囲まれていますので、お墓のところには杉の葉っぱが散らばっており、とても写真を撮れる

ような状態ではありませんでした。

「高山市の史跡なのに、こんな状態では、史跡として認定された方も泣かれるわな]と思って、ほうきを取りに

戻り、お墓を掃除してきました。

たまたま、その界隈に在る、「津野創州の墓」「森宗則の墓」も杉葉や雑木が生い茂り、すごい事になって

いましたが、今回の目的が「赤田臥牛の墓」の撮影でしたので、とりあえず、お墓掃除をさせていただき

ました。

このお墓は、結構大きなお墓で、畳にすると8畳分くらいある広い所でした。杉の葉や落ち葉を集めましたが、

袋を持っていっていなかったので、とりあえず近くの所に纏めておきました。おそらく、ビニールのゴミ袋に

4袋分くらいの杉葉がありました。

墓掃除をしながら、思った事は、「文化財課の仕事かもしれませんが、市役所の皆さんは大変お忙しい

ので、こういった史跡を保存するグループなどを作って、年に一度か2度くらい墓掃除をするといいな。

そうでないと、こういった史跡が浮かばれないばかりか、お墓に入った人が気の毒だな」と言う事を思い

ました。もし、奇特な方がおられましたら、そういった事を行う事だけでも、故人をしのび、有名な方を

顕彰する顕彰活動になろうかと思います。そういった活動をしてはいかがかと思いました。

さて、本日の放送に入りましょう。

本日の放送は、第四週目ですので、匠の話題をお届けしたいと思います。

今日は先週予告を致しました通り、川原町の大国台についてお話をしたいと思います。

実は先日、この放送がご縁で、高山の上川原町の大国台組の方から、「うちの屋台について、長瀬さんの

話し方でわかりやすく、うちの組の人達に話してもらえないか」という依頼を受けました。1時間程でしたが、

屋台のお話のみならず、屋台を建造した人のお話し、そして、大国台組に伝わる屏風を書いた赤田誠軒

さんについてのお話しをしてまいりました。今日はその時のお話しをしたいと思います。

まず、大国台についてお話ししたいと思います。

大国台組と云うのは、高山市の中心部を流れる宮川の西側に有る街です。

ちょうど橋で言いますと、日枝神社の参道をおりたあたりから西に向けての道をまっすぐ行った所に、

和合橋と云う橋が有ります。その橋から、一本下の升形橋。その橋までの宮川の西側にある町内です。

ここが大国台組のエリアです。

この大国台は、かつて「松樹台」という名前で古文書に登場します。

この松樹という名称は、江戸時代に日枝神社の別当であった寺院=松樹院から採ったとされています。

屋台自体の創建はかなり古く、江戸時代の中期寛永時代に創建されたと云う伝承が屋台組に残っています。

そののち、大国神を上二之町にある鳳凰台組から譲り受けて、屋台の祭神としました。

現在もこの大国様は、屋台に乗っておられますが、近くで見ると大変大きなもので、身の丈が約120cm、

幅が90cm程も有る大きなものです。2つの米俵に乗っておられ、うつむき加減に下を向いて笑っておられる

人形です。かつてはこの人形にもカラクリが有ったと云われており、背中の所に紐を通す穴が残っている

そうです。その紐を引くと、口を開いて、舌を出すと云うカラクリが残っていますので、かつてはカラクリが

あったものと考えられています。

文化年間には、この屋台は大国という名前で曳かれていましたが、弘化4年(1847)の屋台改修の時に、

神岡の石田春皐という飛騨の匠が屋台を設計建造し、現在の屋台の原型が出来ました。

その時に、屋台の名称も「大国台」というふうに名前を変えたと云う事です。毎年、神籤を引いて屋台の

順番が決められますが、この大国台の順番が、真ん中より前だと米の値段が上がる。真ん中より後だと

米の値段が下がるなどと云われていました。昔の高山の人は、米相場の吉凶を占ったとされて居る屋台

なんですよ。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は青い三角定規「太陽がくれた季節」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、高山祭りの屋台「大国台」についてお話ししております。

さて、この屋台は、他の屋台と少し変わった部分がいくつかあります。

まず、入口ですが、ほかの屋台が屋台の後部に屋台の入口が有るのに対して、この屋台は屋台の前部に

入口が有ります。私が調べた所では、入口が前に有る屋台は、山王祭ではこの大国台だけです。

秋祭りでは、下三之町の行神台、下一之町の金鳳台の2台。古川祭では、三之町の白虎台だけですから、

前から入る方式は大変珍しい方式だと言えます。

次に、この屋台は、他の屋台に比べて、屋台を曳く時の揺れが素晴らしいと云われています。

屋台の棟を最上段にして曳く時に、左右に揺れる揺れ幅が他の屋台に比べて大きい事が地元の屋台組の

自慢です。確かに、他の屋台より少しふれ幅が大きいように思いますが、この屋台の構造に「うぐいす張り」

の工法が用いられていると云われています。残念ながら専門家ではありませんので、お寺の床に施して、

上を人が歩くと「キュッ、キュッ」と鳴る「うぐいす張り」と屋台がどのような関係が有るのかわかりませんが、

いろんな本ですとか、地元の屋台の看板にはこの工法が使われて居ると云う風に記されています。

あと、この屋台は、春祭りの屋台のなかで、青龍台と共に「見送り幕」がありません。なぜ付けられて

居ないのかはわかりませんが、見送り幕がない屋台は、春祭りでは青龍台と子の大国台の2台ですが、

秋祭りには行神台・金鳳台・大八台・仙人台・鳩峰車・宝珠台・豊明台の7台が有りません。

これは、かつては有ったかもしれませんが、明治8年の高山大火など、下町の方は、再三にわたり火災が

起きたために、お金のかかる高価な見送り幕が作られなかったものと思われます。

ただし、逆に上二之町の五台山や、古川祭の屋台の様に見送り幕を2枚持っているところもありますから、

見送り幕で屋台の威厳を示す考えがこの屋台組になかったのかもしれません。

さて、この屋台を設計したのは、神岡の工匠、石田春皐と言う人です。

春皐は、神岡で代々大工を営む家に生れ、江戸時代の末期には、飛騨の匠の祖を祖先に持つと云う大工、

四代目水間相模守と共に、東本願寺の御影堂を建造した有名な大工として知られています。

屋台の看板には大門を建造したとなっていますが、私の調べた所では、御影堂ではないかと思われます。

現在、京都に行きますと、この御影堂が再建されていますので、先日お邪魔した時にもかつてこの御堂を

造立した大工さんの事が分からないかと思いましたが、記録がないのでわかりませんでした。

話を戻しますが、この石田春皐が残した有名な建造物は、神岡町吉田に在る常蓮寺の山門、上宝町本郷に

在る浄覺寺の鐘楼。そして、神岡町山田に在る大国寺の庫裡もこの人の作品であると云われています。

いずれもたいへん手の込んだとても緻密な構造の建造物で、ほかの建物とは少し異なる構造を持っています。

さて、この組には、毎年1月から2月にかけて、屋台組独自で行っているお祭が有ります。

「甲子祭」というのがそれです。今年、FBでこの組の方からそういう行事が有ることを教えて頂きましたので、

これは大変珍しいと取材をさせて頂きました。そのお祭は、屋台の大国様を上川原町の公民館にお連れし、

ステージの所に嫡坐していただいて、その前に霊爾とお供え物をして〔五穀豊穣〕を祈願すると云ったものです。

昔から日枝神社の宮司さんに着て頂いて、祝詞を上げてもらい、そのあと組の衆で直会をしてお神酒を

いただくと云ったものです。

調べてみますと、そもそも大国様をお祭するお祭の事を甲子祭と呼ぶようですが、この屋台組のお祭がいつ頃

から始まったものかは分かりませんでした。

また、この大国様をお祭した後に屏風が有るのですが、これは屋台当番飾りといって、祭の当日に当番飾りと

云う飾を行うところに毎年用意されているものです。銀の屏風で4双2幅のものです。

そこには、漢詩が書かれており、それを書いた人は江戸時代から3代に亘って活躍した飛騨の有名な漢学者

の一人、赤田誠軒の書に依るものでした。内容はかなり難しくて、現在解読を依頼中ですが、どうやら大国神

(オオクニヌシノミコト)と大国天という仏教の神様の事が記されているようです。

本日の冒頭にお話ししましたが、その赤田誠軒のお墓を確認しに行った時に、写真を撮影するために、墓掃除

をしてきたというわけです。

さて、本日も時間となりました。赤田臥牛と誠軒の事については、かなり調べておりますので、来週の放送で

お話ししたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。石川ひとみ「まちぶせ」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

先日、飛騨の漢学者として有名な「赤田臥牛」と言う人のお墓にお参りしてきました。

場所は、東山白山神社の参道を登りきる途中を右に入ってすぐのところに在ります。高山市教育委員会の

方で、史跡として登録されて居る場所ですので、看板などが有り、場所はすぐに分かりました。

ところが、行ってみると、もうここ数年、おそらく5年以上お参りされる方がなかったのでしょう。周囲は、

杉木立に囲まれていますので、お墓のところには杉の葉っぱが散らばっており、とても写真を撮れる

ような状態ではありませんでした。

「高山市の史跡なのに、こんな状態では、史跡として認定された方も泣かれるわな]と思って、ほうきを取りに

戻り、お墓を掃除してきました。

たまたま、その界隈に在る、「津野創州の墓」「森宗則の墓」も杉葉や雑木が生い茂り、すごい事になって

いましたが、今回の目的が「赤田臥牛の墓」の撮影でしたので、とりあえず、お墓掃除をさせていただき

ました。

このお墓は、結構大きなお墓で、畳にすると8畳分くらいある広い所でした。杉の葉や落ち葉を集めましたが、

袋を持っていっていなかったので、とりあえず近くの所に纏めておきました。おそらく、ビニールのゴミ袋に

4袋分くらいの杉葉がありました。

墓掃除をしながら、思った事は、「文化財課の仕事かもしれませんが、市役所の皆さんは大変お忙しい

ので、こういった史跡を保存するグループなどを作って、年に一度か2度くらい墓掃除をするといいな。

そうでないと、こういった史跡が浮かばれないばかりか、お墓に入った人が気の毒だな」と言う事を思い

ました。もし、奇特な方がおられましたら、そういった事を行う事だけでも、故人をしのび、有名な方を

顕彰する顕彰活動になろうかと思います。そういった活動をしてはいかがかと思いました。

さて、本日の放送に入りましょう。

本日の放送は、第四週目ですので、匠の話題をお届けしたいと思います。

今日は先週予告を致しました通り、川原町の大国台についてお話をしたいと思います。

実は先日、この放送がご縁で、高山の上川原町の大国台組の方から、「うちの屋台について、長瀬さんの

話し方でわかりやすく、うちの組の人達に話してもらえないか」という依頼を受けました。1時間程でしたが、

屋台のお話のみならず、屋台を建造した人のお話し、そして、大国台組に伝わる屏風を書いた赤田誠軒

さんについてのお話しをしてまいりました。今日はその時のお話しをしたいと思います。

まず、大国台についてお話ししたいと思います。

大国台組と云うのは、高山市の中心部を流れる宮川の西側に有る街です。

ちょうど橋で言いますと、日枝神社の参道をおりたあたりから西に向けての道をまっすぐ行った所に、

和合橋と云う橋が有ります。その橋から、一本下の升形橋。その橋までの宮川の西側にある町内です。

ここが大国台組のエリアです。

この大国台は、かつて「松樹台」という名前で古文書に登場します。

この松樹という名称は、江戸時代に日枝神社の別当であった寺院=松樹院から採ったとされています。

屋台自体の創建はかなり古く、江戸時代の中期寛永時代に創建されたと云う伝承が屋台組に残っています。

そののち、大国神を上二之町にある鳳凰台組から譲り受けて、屋台の祭神としました。

現在もこの大国様は、屋台に乗っておられますが、近くで見ると大変大きなもので、身の丈が約120cm、

幅が90cm程も有る大きなものです。2つの米俵に乗っておられ、うつむき加減に下を向いて笑っておられる

人形です。かつてはこの人形にもカラクリが有ったと云われており、背中の所に紐を通す穴が残っている

そうです。その紐を引くと、口を開いて、舌を出すと云うカラクリが残っていますので、かつてはカラクリが

あったものと考えられています。

文化年間には、この屋台は大国という名前で曳かれていましたが、弘化4年(1847)の屋台改修の時に、

神岡の石田春皐という飛騨の匠が屋台を設計建造し、現在の屋台の原型が出来ました。

その時に、屋台の名称も「大国台」というふうに名前を変えたと云う事です。毎年、神籤を引いて屋台の

順番が決められますが、この大国台の順番が、真ん中より前だと米の値段が上がる。真ん中より後だと

米の値段が下がるなどと云われていました。昔の高山の人は、米相場の吉凶を占ったとされて居る屋台

なんですよ。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は青い三角定規「太陽がくれた季節」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の放送は、高山祭りの屋台「大国台」についてお話ししております。

さて、この屋台は、他の屋台と少し変わった部分がいくつかあります。

まず、入口ですが、ほかの屋台が屋台の後部に屋台の入口が有るのに対して、この屋台は屋台の前部に

入口が有ります。私が調べた所では、入口が前に有る屋台は、山王祭ではこの大国台だけです。

秋祭りでは、下三之町の行神台、下一之町の金鳳台の2台。古川祭では、三之町の白虎台だけですから、

前から入る方式は大変珍しい方式だと言えます。

次に、この屋台は、他の屋台に比べて、屋台を曳く時の揺れが素晴らしいと云われています。

屋台の棟を最上段にして曳く時に、左右に揺れる揺れ幅が他の屋台に比べて大きい事が地元の屋台組の

自慢です。確かに、他の屋台より少しふれ幅が大きいように思いますが、この屋台の構造に「うぐいす張り」

の工法が用いられていると云われています。残念ながら専門家ではありませんので、お寺の床に施して、

上を人が歩くと「キュッ、キュッ」と鳴る「うぐいす張り」と屋台がどのような関係が有るのかわかりませんが、

いろんな本ですとか、地元の屋台の看板にはこの工法が使われて居ると云う風に記されています。

あと、この屋台は、春祭りの屋台のなかで、青龍台と共に「見送り幕」がありません。なぜ付けられて

居ないのかはわかりませんが、見送り幕がない屋台は、春祭りでは青龍台と子の大国台の2台ですが、

秋祭りには行神台・金鳳台・大八台・仙人台・鳩峰車・宝珠台・豊明台の7台が有りません。

これは、かつては有ったかもしれませんが、明治8年の高山大火など、下町の方は、再三にわたり火災が

起きたために、お金のかかる高価な見送り幕が作られなかったものと思われます。

ただし、逆に上二之町の五台山や、古川祭の屋台の様に見送り幕を2枚持っているところもありますから、

見送り幕で屋台の威厳を示す考えがこの屋台組になかったのかもしれません。

さて、この屋台を設計したのは、神岡の工匠、石田春皐と言う人です。

春皐は、神岡で代々大工を営む家に生れ、江戸時代の末期には、飛騨の匠の祖を祖先に持つと云う大工、

四代目水間相模守と共に、東本願寺の御影堂を建造した有名な大工として知られています。

屋台の看板には大門を建造したとなっていますが、私の調べた所では、御影堂ではないかと思われます。

現在、京都に行きますと、この御影堂が再建されていますので、先日お邪魔した時にもかつてこの御堂を

造立した大工さんの事が分からないかと思いましたが、記録がないのでわかりませんでした。

話を戻しますが、この石田春皐が残した有名な建造物は、神岡町吉田に在る常蓮寺の山門、上宝町本郷に

在る浄覺寺の鐘楼。そして、神岡町山田に在る大国寺の庫裡もこの人の作品であると云われています。

いずれもたいへん手の込んだとても緻密な構造の建造物で、ほかの建物とは少し異なる構造を持っています。

さて、この組には、毎年1月から2月にかけて、屋台組独自で行っているお祭が有ります。

「甲子祭」というのがそれです。今年、FBでこの組の方からそういう行事が有ることを教えて頂きましたので、

これは大変珍しいと取材をさせて頂きました。そのお祭は、屋台の大国様を上川原町の公民館にお連れし、

ステージの所に嫡坐していただいて、その前に霊爾とお供え物をして〔五穀豊穣〕を祈願すると云ったものです。

昔から日枝神社の宮司さんに着て頂いて、祝詞を上げてもらい、そのあと組の衆で直会をしてお神酒を

いただくと云ったものです。

調べてみますと、そもそも大国様をお祭するお祭の事を甲子祭と呼ぶようですが、この屋台組のお祭がいつ頃

から始まったものかは分かりませんでした。

また、この大国様をお祭した後に屏風が有るのですが、これは屋台当番飾りといって、祭の当日に当番飾りと

云う飾を行うところに毎年用意されているものです。銀の屏風で4双2幅のものです。

そこには、漢詩が書かれており、それを書いた人は江戸時代から3代に亘って活躍した飛騨の有名な漢学者

の一人、赤田誠軒の書に依るものでした。内容はかなり難しくて、現在解読を依頼中ですが、どうやら大国神

(オオクニヌシノミコト)と大国天という仏教の神様の事が記されているようです。

本日の冒頭にお話ししましたが、その赤田誠軒のお墓を確認しに行った時に、写真を撮影するために、墓掃除

をしてきたというわけです。

さて、本日も時間となりました。赤田臥牛と誠軒の事については、かなり調べておりますので、来週の放送で

お話ししたいと思います。どうぞお楽しみになさってください。

本日はこの曲でお別れです。石川ひとみ「まちぶせ」をお届けします。それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

250518三寺参りの謎について

(平成25年5月18日放送分 第293回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

今年のGWは外国人の方が大変多かったと云う話を先週しましたが、今年の入込は観光課の統計に

依りますと214000人で、前年比3.9%の増だったようです。観光関連の施設では、4月30日が平日で、

しかも晦日が重なった事も有り、この日はどの旅館ホテルも空きが有ったようですが、その他の日は

だいたい埋まって、ほっと一息と云った所が多かったようです。

しかし、奥飛騨では、4月27日に平湯で5cmの積雪が有り、自動車で来られる予定だったお客様が、

奥飛騨まで来られず、やむなくキャンセルされた方が多かったそうです。

気候の方は、このところ寒い日と暑い日が繰り返していまして、先週の8日には、清見町の六厩で、

最低気温がマイナス一度あり、全国で2番目に最低気温が低かったそうです。ところが、同じ日の昼間

には、南飛騨の萩原町で最高気温が31.4度もあり、こちらは、全国で2番目に気温が高かったそうです。

たまたま私はその日に、新穂高まで打ち合わせに行っていたのですが、帰ってくる時に、平湯で道路の

横に雪がいっぱいあったのですが、寒暖計を見ると25度も有りました。平湯峠を越えて、久手に差し掛

かった時に、そこの気温が31度もありましたので、高山に降りたら、一体どのくらい暑いんだと思った

程でした。これだけ寒暖の差が激しいと、風邪をひかれる方もおられたのではないかと思います。

やっとリンゴの花が咲いたと云うTV報道なども有り、ようやく春らしくなってきたなと思う、今日この頃

ですが、相変わらず寒暖の差が激しいですから、どうぞ体調管理には十分に気をつけて下さい。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、第三週目ですので、飛騨市方面の話題をお届けしたい

と思います。今日はテーマを決めておりませんでしたが、「古川の三寺参り」についての謎についてお

話をしたいと思います。

ちょっと時期外れですが、古川の三寺参りは、宗祖親鸞聖人の御命日に、例年1月15日に古川の

三つのお寺、真宗寺、本光寺、円光寺の3つのお寺をお参りする行事です。明治の頃からだと思い

ますが、信州へ出稼ぎに行っていた、娘たちが戻って来て、この三寺参りにお参りをしますので、

「嫁を見たての三寺参り」と呼ばれるようになりました。

古川の宴会で歌われる、「若松さま」のあとに必ず歌われる民謡「ぜんぜのこ・まんまのこ」にも、

この嫁を見たての三寺参りの歌が歌われています。

毎年、古川町で盛大に開催されており、今年も、たくさんのお参り衆が、古川のみならず高山や

名古屋の方からもお参りされていました。

観光協会では、雪の大ろうそくを弐之町界隈や壱之町界隈に並べたり、瀬戸川には小さな雪ろうそく

を飾ってこの三寺参りを盛り上げました。

もう10年ほど前になりますか、NHKの朝の連続テレビ小説「さくら」で大人気になった古川ですが、

その頃から「白いろうそくはいい人に巡り合えるようにお祈りするため、赤いろうそくはお礼まいりの為」

と言われるようになり、たくさんの若い女性の方がお参りをされるようになりました。

あの頃から、瀬戸川の鯉とLoveの恋をかけて、恋の水という観光スポットも瀬戸川界隈に造られるよう

になり、それまでの「嫁を見たての三寺参り」という歌にも因んで、恋愛成就のスポットとして人気が出る

ようになりました。

三寺参り(撮影:森田廣実先生 プロカメラマン)

三寺参り(撮影:森田廣実先生 プロカメラマン)

最近では、話題が話題を呼んで、三寺参りはいつしか、恋愛成就のイベントと言う印象が定着して来た

ようです。以前、この放送でもお話しいたしましたが、この「三寺参り」、飛騨古川でいつ頃始まったのか、

定かではありません。

古川の人にお聞きしますと「古川の三つの寺=真宗寺、本光寺、円光寺が浄土真宗本願寺派に転派

したことから、古川の人は、三つのお寺を公平にお参りするようになった」といわれています。

観光パンフレットやHPなどにも、三寺参りの起源として、「三寺まいりの始まりは、なんと300年以上も前に

遡る。昔々、古川の三寺のうち真宗寺と本光寺は東本願寺派、円光寺は西本願寺派でした。1705年

(宝永2年)に真宗寺と本光寺は西本願寺派に転派、これによって古川町内の3つの浄土真宗のお寺が

全て西本願寺派になりました。これを機に、浄土真宗の宗祖である親鸞聖人の命日のお参りはどの寺の

檀家も分け隔てなく3つのお寺をお参りするようになり、三寺まいりが始まりました。」と言われています。

ところが、江戸時代にこの三寺参りが行われていたと言う記録が全くないばかりか、最近、東本願寺の

お手伝いをしていて判ったのですが、親鸞上人の御命日は弘長二年(1262年)11月28日で、真宗大谷派

高山別院では、毎月28日に親鸞上人の祥月命日と言う事で御遠忌の法要が営まれているんです。

後半ではこの謎に迫ってみたいと思います。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は「岩崎良美で タッチ」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の飛騨の歴史再発見は、古川の三寺参りの謎についてお話ししております。

親鸞上人の御命日は弘長二年(1262年)11月28日ですが、実はこれは旧暦ですから太陽暦に直すと

1262年1月16日であることが分かりました。歴史を紐解いていくと、矛盾が時々出てまいります。

永年、古川の方々が繰り広げられてきた行事ですから、否定することはありませんが、イベント性が

増せば増す程、歴史の史実と言う物が曲げられる場合もあるんですね。そういうことに時々で会う事が

ありますが、三寺参りだけは、一体いつ始まったのか、私の中では謎でした。

太陽暦で日程が決められていることからするとおそらく、明治以降に始まった事ではないかと思っておりました。

今年、3月15日の放送でお話ししましたが、この三寺参りになくてはならないのが、和ろうそくです。

その時に、円光寺、本光寺、真宗寺の3つの本堂に、毎年和ろうそくを奉納されている、地元の三嶋和ろうそく

店さんに取材をしました。

三島さんのところでは、毎年、大ろうそくを製作し、奉納されています。私も実物を見たことがありますが、

これは三貫目ろうそくといって、高さ80cm、最大直径22cm、重さ13kgにもなるとても大きなものです。

三本作るのに二人が不眠不休で、27時間くらいかけて作られるものだそうです。

また、最近は、嫁を見たての三寺参りという言葉が独り歩きして、三つの寺をお参りした後に、瀬戸川の

ところでお参りをすると、素敵な人に出会えると言うので、若い女性が沢山お参りされるようになりました。

いつしか、お参りする時には、白の蝋燭を燃やしてお参りし、願いがかなったら赤のろうそくでお参りする

といいと言うことが言われ、沢山の皆さんが蝋燭を燃やしてお参りをされるようになりました。

このろうそくも和ろうそくです。

三島さんのところで、お話しを窺った時に、私がかつてから思っていた、この「三寺参りがいつ頃から始まった

のか?」という疑問を投げかけてみました。そうしたら、意外な答えが返ってきました。

それは、この和ろうそくを奉納しているのは、三島さんのところでは無くて、三寺参りの奉参会です。

昭和40年頃に向町の松井徳太郎さんと云う人が中心になり、大ろうそくを奉納する事を復活したいということで、

復活されたものであることが分かりました。

その時のお話では、実は、かつて江戸時代の頃から、古川の方々は非常に信心深い方が多くて、お寺の

報恩講の時に門徒さんが大きなろうそくを奉納すると云う風習が有ったそうです。

かつての台帳などを見ると、500匁~1貫目のものや、1貫500匁~2貫目の大きなものを注文される方が

多かったそうです。ところが、明治時代になって、信州や尾張地方の製糸工場から、大きなものが発注される

ようになった。そこで、三島家では、三寺参りのたびにそういった大きなものを作る様になったとのことでした。

ところが、時代が戦局に巻き込まれるようになり、そういった大きな物の発注がだんだん無くなっていった。

そのために、戦後の物不足の時代にはほとんど発注されなくなり、三寺参りで大きなろうそくが燃やされると

云う事がなくなってしまったということでした。

そのため、かつて三寺参りで大きなろうそくがお寺の境内で燃やしていたことを復活させようと、昭和40年頃に

なって、先ほどお話しした松井徳太郎さんが呼びかけ、資金を集めて、「三寺参り奉参会」として大ろうそくを作り、

3つのお寺に報恩講のろうそくとして奉納することが行われるようになったと云う事です。

したがって、三寺参りは、かつて江戸時代の頃は真宗寺・円光寺・本光寺の3つのお寺で別々に行われていた

親鸞聖人の御命日の法要=「報恩講」が3つのお寺が同時に行う様に明治時代に変えられた。

その時期も、親鸞聖人の御命日を、旧暦11月28日では無く太陽暦で計算して1月16日とした。

その前夜祭というかお通夜として、夜にろうそくを灯してお参りされるようになった。

そして、一時期、衰退の憂き目にあっていましたが、昭和40年になって復活し、観光ブームも伴ってだんだん

盛大に行われるようになって行った。というのが、どうも本当の話しの様です。

したがって、一般に「江戸時代に始まった」と云うのは、「報恩講」の法要として行われていたものであって、

その頃は、三寺参りではなかったのですが、江戸時代の報恩講が形を変えたもののようです。

飛騨市観光協会がHPに掲載されている記述は、間違いではありませんが目的が異なったようです。

これで私の中にあった、三寺参りがいつから始まったのかと云うなぞが一つとけました。

さて、本日も時間となりました。

来週は、第四週目ですので、匠のお話しをしたいと思います。先日、高山の川原町にある大国台組で講演を

頼まれまして、1時間程お話しして参りました。その時のお話しをしたいと思います。どうぞお楽しみになさって

ください。本日はこの曲でお別れです。安全地帯で「恋の予感」をお届けします。

それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

今年のGWは外国人の方が大変多かったと云う話を先週しましたが、今年の入込は観光課の統計に

依りますと214000人で、前年比3.9%の増だったようです。観光関連の施設では、4月30日が平日で、

しかも晦日が重なった事も有り、この日はどの旅館ホテルも空きが有ったようですが、その他の日は

だいたい埋まって、ほっと一息と云った所が多かったようです。

しかし、奥飛騨では、4月27日に平湯で5cmの積雪が有り、自動車で来られる予定だったお客様が、

奥飛騨まで来られず、やむなくキャンセルされた方が多かったそうです。

気候の方は、このところ寒い日と暑い日が繰り返していまして、先週の8日には、清見町の六厩で、

最低気温がマイナス一度あり、全国で2番目に最低気温が低かったそうです。ところが、同じ日の昼間

には、南飛騨の萩原町で最高気温が31.4度もあり、こちらは、全国で2番目に気温が高かったそうです。

たまたま私はその日に、新穂高まで打ち合わせに行っていたのですが、帰ってくる時に、平湯で道路の

横に雪がいっぱいあったのですが、寒暖計を見ると25度も有りました。平湯峠を越えて、久手に差し掛

かった時に、そこの気温が31度もありましたので、高山に降りたら、一体どのくらい暑いんだと思った

程でした。これだけ寒暖の差が激しいと、風邪をひかれる方もおられたのではないかと思います。

やっとリンゴの花が咲いたと云うTV報道なども有り、ようやく春らしくなってきたなと思う、今日この頃

ですが、相変わらず寒暖の差が激しいですから、どうぞ体調管理には十分に気をつけて下さい。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、第三週目ですので、飛騨市方面の話題をお届けしたい

と思います。今日はテーマを決めておりませんでしたが、「古川の三寺参り」についての謎についてお

話をしたいと思います。

ちょっと時期外れですが、古川の三寺参りは、宗祖親鸞聖人の御命日に、例年1月15日に古川の

三つのお寺、真宗寺、本光寺、円光寺の3つのお寺をお参りする行事です。明治の頃からだと思い

ますが、信州へ出稼ぎに行っていた、娘たちが戻って来て、この三寺参りにお参りをしますので、

「嫁を見たての三寺参り」と呼ばれるようになりました。

古川の宴会で歌われる、「若松さま」のあとに必ず歌われる民謡「ぜんぜのこ・まんまのこ」にも、

この嫁を見たての三寺参りの歌が歌われています。

毎年、古川町で盛大に開催されており、今年も、たくさんのお参り衆が、古川のみならず高山や

名古屋の方からもお参りされていました。

観光協会では、雪の大ろうそくを弐之町界隈や壱之町界隈に並べたり、瀬戸川には小さな雪ろうそく

を飾ってこの三寺参りを盛り上げました。

もう10年ほど前になりますか、NHKの朝の連続テレビ小説「さくら」で大人気になった古川ですが、

その頃から「白いろうそくはいい人に巡り合えるようにお祈りするため、赤いろうそくはお礼まいりの為」

と言われるようになり、たくさんの若い女性の方がお参りをされるようになりました。

あの頃から、瀬戸川の鯉とLoveの恋をかけて、恋の水という観光スポットも瀬戸川界隈に造られるよう

になり、それまでの「嫁を見たての三寺参り」という歌にも因んで、恋愛成就のスポットとして人気が出る

ようになりました。

三寺参り(撮影:森田廣実先生 プロカメラマン)

三寺参り(撮影:森田廣実先生 プロカメラマン)最近では、話題が話題を呼んで、三寺参りはいつしか、恋愛成就のイベントと言う印象が定着して来た

ようです。以前、この放送でもお話しいたしましたが、この「三寺参り」、飛騨古川でいつ頃始まったのか、

定かではありません。

古川の人にお聞きしますと「古川の三つの寺=真宗寺、本光寺、円光寺が浄土真宗本願寺派に転派

したことから、古川の人は、三つのお寺を公平にお参りするようになった」といわれています。

観光パンフレットやHPなどにも、三寺参りの起源として、「三寺まいりの始まりは、なんと300年以上も前に

遡る。昔々、古川の三寺のうち真宗寺と本光寺は東本願寺派、円光寺は西本願寺派でした。1705年

(宝永2年)に真宗寺と本光寺は西本願寺派に転派、これによって古川町内の3つの浄土真宗のお寺が

全て西本願寺派になりました。これを機に、浄土真宗の宗祖である親鸞聖人の命日のお参りはどの寺の

檀家も分け隔てなく3つのお寺をお参りするようになり、三寺まいりが始まりました。」と言われています。

ところが、江戸時代にこの三寺参りが行われていたと言う記録が全くないばかりか、最近、東本願寺の

お手伝いをしていて判ったのですが、親鸞上人の御命日は弘長二年(1262年)11月28日で、真宗大谷派

高山別院では、毎月28日に親鸞上人の祥月命日と言う事で御遠忌の法要が営まれているんです。

後半ではこの謎に迫ってみたいと思います。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は「岩崎良美で タッチ」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の飛騨の歴史再発見は、古川の三寺参りの謎についてお話ししております。

親鸞上人の御命日は弘長二年(1262年)11月28日ですが、実はこれは旧暦ですから太陽暦に直すと

1262年1月16日であることが分かりました。歴史を紐解いていくと、矛盾が時々出てまいります。

永年、古川の方々が繰り広げられてきた行事ですから、否定することはありませんが、イベント性が

増せば増す程、歴史の史実と言う物が曲げられる場合もあるんですね。そういうことに時々で会う事が

ありますが、三寺参りだけは、一体いつ始まったのか、私の中では謎でした。

太陽暦で日程が決められていることからするとおそらく、明治以降に始まった事ではないかと思っておりました。

今年、3月15日の放送でお話ししましたが、この三寺参りになくてはならないのが、和ろうそくです。

その時に、円光寺、本光寺、真宗寺の3つの本堂に、毎年和ろうそくを奉納されている、地元の三嶋和ろうそく

店さんに取材をしました。

三島さんのところでは、毎年、大ろうそくを製作し、奉納されています。私も実物を見たことがありますが、

これは三貫目ろうそくといって、高さ80cm、最大直径22cm、重さ13kgにもなるとても大きなものです。

三本作るのに二人が不眠不休で、27時間くらいかけて作られるものだそうです。

また、最近は、嫁を見たての三寺参りという言葉が独り歩きして、三つの寺をお参りした後に、瀬戸川の

ところでお参りをすると、素敵な人に出会えると言うので、若い女性が沢山お参りされるようになりました。

いつしか、お参りする時には、白の蝋燭を燃やしてお参りし、願いがかなったら赤のろうそくでお参りする

といいと言うことが言われ、沢山の皆さんが蝋燭を燃やしてお参りをされるようになりました。

このろうそくも和ろうそくです。

三島さんのところで、お話しを窺った時に、私がかつてから思っていた、この「三寺参りがいつ頃から始まった

のか?」という疑問を投げかけてみました。そうしたら、意外な答えが返ってきました。

それは、この和ろうそくを奉納しているのは、三島さんのところでは無くて、三寺参りの奉参会です。

昭和40年頃に向町の松井徳太郎さんと云う人が中心になり、大ろうそくを奉納する事を復活したいということで、

復活されたものであることが分かりました。

その時のお話では、実は、かつて江戸時代の頃から、古川の方々は非常に信心深い方が多くて、お寺の

報恩講の時に門徒さんが大きなろうそくを奉納すると云う風習が有ったそうです。

かつての台帳などを見ると、500匁~1貫目のものや、1貫500匁~2貫目の大きなものを注文される方が

多かったそうです。ところが、明治時代になって、信州や尾張地方の製糸工場から、大きなものが発注される

ようになった。そこで、三島家では、三寺参りのたびにそういった大きなものを作る様になったとのことでした。

ところが、時代が戦局に巻き込まれるようになり、そういった大きな物の発注がだんだん無くなっていった。

そのために、戦後の物不足の時代にはほとんど発注されなくなり、三寺参りで大きなろうそくが燃やされると

云う事がなくなってしまったということでした。

そのため、かつて三寺参りで大きなろうそくがお寺の境内で燃やしていたことを復活させようと、昭和40年頃に

なって、先ほどお話しした松井徳太郎さんが呼びかけ、資金を集めて、「三寺参り奉参会」として大ろうそくを作り、

3つのお寺に報恩講のろうそくとして奉納することが行われるようになったと云う事です。

したがって、三寺参りは、かつて江戸時代の頃は真宗寺・円光寺・本光寺の3つのお寺で別々に行われていた

親鸞聖人の御命日の法要=「報恩講」が3つのお寺が同時に行う様に明治時代に変えられた。

その時期も、親鸞聖人の御命日を、旧暦11月28日では無く太陽暦で計算して1月16日とした。

その前夜祭というかお通夜として、夜にろうそくを灯してお参りされるようになった。

そして、一時期、衰退の憂き目にあっていましたが、昭和40年になって復活し、観光ブームも伴ってだんだん

盛大に行われるようになって行った。というのが、どうも本当の話しの様です。

したがって、一般に「江戸時代に始まった」と云うのは、「報恩講」の法要として行われていたものであって、

その頃は、三寺参りではなかったのですが、江戸時代の報恩講が形を変えたもののようです。

飛騨市観光協会がHPに掲載されている記述は、間違いではありませんが目的が異なったようです。

これで私の中にあった、三寺参りがいつから始まったのかと云うなぞが一つとけました。

さて、本日も時間となりました。

来週は、第四週目ですので、匠のお話しをしたいと思います。先日、高山の川原町にある大国台組で講演を

頼まれまして、1時間程お話しして参りました。その時のお話しをしたいと思います。どうぞお楽しみになさって

ください。本日はこの曲でお別れです。安全地帯で「恋の予感」をお届けします。

それではまた来週お会いしましょう。

徳積善太

250511日枝神社の元山王について

(平成25年5月11日放送分 第292回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

あっという間にGWが終わってしまいましたね。それにしても、このGWは、気温が低かったと思います。

2月が物凄く寒くて、3月が異常に暖かかった。やっと高山祭りの頃に桜が咲き始めたと思ったら、古川祭

の頃は、又雪が降って、そのあとずーっと寒い日が続きましたね。

農家の友人の話では、作付けした苗が十分に育たない所へ霜が降りて、苗がやられてしまったり、ハウス

栽培されているものも、なかなか生育が悪いということでした。もっと深刻なのは、果樹園を営んでいる

皆さんで、実が良くなるように、花を間引きしたところに、花粉を受粉した。

ところが、折角受粉しても気温が上がらないために、花粉がちゃんと受粉するかどうか大変心配だと云う

事でした。めしべにおしべの花粉が付くと、其の花粉はめしべの中で成長して受精をします。これが受粉

です。ところが、あまりに気温が低くてそのおしべの花粉が十分に成長しないので確実に受粉できるか

どうかがわからないということです。

果実種の栽培は、基本的にハウスの中で栽培する物ではありませんから、このまま低温状態が続くと、

受粉しない木々が出て来る。そうなると、秋の実りが期待できないと云う事ですので、農家にとっては

死活問題ですね。

また、ハウスの中で栽培している作物には、直接影響が有るわけではありませんが、ハウスの暖房の

ために重油を使ったり、灯油を使ったりしてハウス内の温度が下がらないようにされています。

このところ、アベノミクスの効果で、円安傾向になっているのは、輸出業者が多い日本の経済にとっては

プラスの要素ですが、原油の価格に直接はねかえることになりました。現在、ガソリンの値段は以前より

少し落ち着いているようですが、それでも一所前よりは、油の値段が高騰しています。

そのため、どうしてもハウスの暖房を使う農家には、油の使用料が経費増大となって大変頭の痛い問題

になって来ているようです。やはり自然と云うのは、ちゃんと寒い時に寒くなって、暑い時には暑くならない

と経費ばかりが増大してしまいますから頭の痛い問題ですね。

早く天候が回復して安定してくれることを祈るのみです。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、先週予告をしましたように、先日、春の高山祭の神社、

日枝神社がもともと有った場所である、元山王までいってきました。今日はその時のお話をしたいと思います。

さて、春の高山祭は、日枝神社の例大祭のことをいいます。

その日枝神社は、私もその神社の氏子ですが、大山乍神(おおやまくいのかみ)様が御祭神として祭られて

います。そもそも、この神様について、日枝神社史には次のように紹介されています。

「国土を守りたもう神々の中の一神で、年穀(穀物)の神 大歳の神を父とし、天知迦流美豆比売(あめちかる

みずひめ)水の神を母として生れたもうた。天照大神の弟 神速須佐之男命(かみはやすさのおのみこと)の孫、

宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)=稲荷様の甥に当る神である。」となっています。

『古事記』には、「大山乍神、またの名は山末之大主神(やますえのおおぬしのかみ)。

この神は、近淡海(ちかおうみ)の国の日枝の山に坐し、亦、葛野(かずぬ)の松尾に坐して、鳴り鏑をもつ神ぞ」

となっています。

つまり、近江の国=滋賀県の比叡山に鎮座され、現在その本山は、大津市の日吉大社となっています。

また、この神様が鳴り鏑=鏑矢を用いるということから、日枝神社の社紋が、鏑矢を三つ合わせた社紋となって

います。麓にある日枝中学校の校章は、この日枝神社の社紋の中央に中学の中の文字を合わせた校章を使って

います。

この鏑矢を使うと云う事で、この神様は、狩猟の神様、ひいては山を守護し山の幸を与えて下さる神様であった

ということを意味しています。

この神社の由来について、『飛州志』や『斐太後風土記』『飛騨国中案内』を始め数多くの古書に記されています

が、日枝神社史では、比較的簡単に纏められ、明治以降の歴史にも触れていると云う事から「大野郡祭神記」の

文章を紹介されています。その中には、次の様な事が書かれています。

「崇徳天皇永治元年、飛騨守平時輔一日猟して神猿を追跡し、大野郡片野山に至り、神威を感得して、城砦石光山

(大名田村大字石浦片野の地堺字坂口)に在りしと)に日吉大神を勧請して、城砦の鎮護神とせり。

國主四代平判官景家に至り、庵徳天皇養和元年正月、源義仲の武将 手塚光盛、益田郡より討ち入り、石光山を

囲む。防戦利あらず、兵焚(へいせん)の為め社頭及び社僧松樹院も類災にかかれり。爾後、里民背後の山上に

再建して、当区の産土神と定められ、慶長十一年二月社殿建立。旧例に因り社僧を置き石光山松樹院と号す」

ということが紹介されています。

ちょっとここでブレイクしましょう。曲の方は「 」をお届けします。

---------------------------------------------

本日の放送は、元山王についてお話ししております。

先ほどご紹介した文章の中には、3つの歴史的出来事があったことがわかります。

まず1つ目には、平安時代末期に三福寺の三仏寺城にいた飛騨守 平時輔が、狩の最中に片野山中において

日吉神の神威を感得して、初めて片野石光山に勧請したこと。

2つ目には、飛騨平氏四代景家の時、木曽義仲の軍によって焼失した日吉社を、片野の里人が杉ヶ平の地に

再建して、村の産土神として祭祀したこと。

そして3つ目には、慶長年中に國主金森長近に依って現在地に奉遷され、高山城の鎮護神及び、国府高山の

産土神として祭られたことということです。

さて、平時輔と言う人が狩の最中に、どんな霊験にあったかということですが、これについても各書によって

それぞれ表現が違うようです。

ある書物には、「老猿を追って片野地内まで行った所、天にわかにかき曇り、老猿の逃げ去った方より、赤光眼を

射て、諸山鳴動した。」つまり、諸山鳴動ですから、光がさして地震が起きたというもの。

またある書物には、「老猿に命中したはずの矢が、実は大杉の幹深くに突き立っていた。」などとなっていて、

どの話が本当なのかはわかりません。

また、私があちこちを調査中に丹生川町の大萱に伝わっている伝承に依ると、「もともと日枝神社は大萱村にあり、

祀られていたが、いつのころか、高山の日枝神社となった。」というものまであります。

日枝神社そのものは、丹生川町大萱、丹生川町新張、高山市城山町、高山市三福寺町の4カ所にありますが、

それぞれ勧請された時期が明確でないので何所が一番古いのかわかりません。

さて、先日、私は元山王と呼ばれる場所に行ってまいりました。

実は、この「元山王」という場所は3カ所あって日枝神社史に紹介されていますのは、片野町の杉ヶ谷の場所

にある元山王。そして、現在、お旅所となっています、片野町の益田歯科医院さんの下手(北側)にあるお旅所。

ここは片野町公園となっています。

そしてもう一つが、先ほどご紹介した、一番最初に平時輔が霊現を感じたと云われる、石光山(いし光山と書いて、

しゃっこうさんと読みます、赤光がさしたと云う伝説からこの名になっているのかもしれません)の3つです。

実は、この石光山のことは、日枝神社史には紹介されていませんが、現在は、石浦町の共有林になっている

ところに、「元山王」といわれる場所が現存します。 この場所は、ちょうど石浦町のみなくる商会さんの裏山を