HOME › 絵馬市

10月19日放送分_山桜鹿毛の角について2

(10月19日放送分)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは、飛騨の生涯学習者第二号 わたくし ながせきみあきがお届け

してまいります。

今日は、放送の前に二つお知らせがあります。まずはじめに、ツアーのお知らせです。

来る11月1日に、高山市の左京町の町内会の皆さんが、自分たちがお住まいの場所が、

金森左京屋敷だったというご縁を期に、現在越前市(旧武生市)で行われています

金森左京展に行きませんかというツアーを企画されています。ちょうど帰りには、

菊人形展が開催されていますが、そちらへも行きたいということでした。

参加費用は、人数が多ければ格安で行くことができますので、だいたい8000円くらいを

予定されております。今週中に、幹事の元副市長 梶井さんの方へご連絡をいただきたい

と思います。

連絡先は、ヒッツFMのほうへお問い合わせをいただければ結構です。

どうぞ、今回初めて開催されています、金森左京展にぜひご参加ください。

私も、今月初めに現地を訪問しましたが、高山市に寄託されている史料のほかに、武生

近辺で収集されている史料や、越前白崎にあった、金森左京邸跡にお邪魔してまいり

ました。越前市と高山市は姉妹都市にもなっていますが、金森左京という人が、本家断絶

の後に3000石の知行地として与えられたのが、越前市の白崎というところです。

またそのほかにも、田中大秀の弟子の皆さんがたくさん越前白崎から来ていたことがあった

り、また、天保の飢饉の時には、飛騨の郡代 大井帯刀が、自費を投げ打って米を買い、

越前白崎の民衆の方を救ったということで、地元の方からは大恩人とされています。

そして、昭和に入って、郷土の偉人 牧野英一法学士や牧野良三法務大臣がいらっしゃい

ましたが、彼らの本家があったのも越前市だということでした。

そんな関係から、越前市と高山市は大変友好の深いところだということを実感しました。

この機会に行かれて見ては如何でしょうか。

なお、これは高山市図書館の橘曙見のツアーとは異なりますのでよろしくお願いします。

そしてもう一つ、イベントのお知らせです。毎週お知らせしましていますが、10月24日

土曜日午後1時より飛騨市古川町総合会館に於きまして、金森氏のシンポジウムを開催

します。5人の講師の皆さんが登壇され、金森氏の武家文化に関する発表をされます。

資料代300円が必要ですが、入場無料ですので、ぜひお越し下さい。

さて、前置きが長くなりましたが本日の放送に入りましょう。

先週、予告をしましたように、今日のお話は、9月29日に中日新聞に掲載されましたが、

飛騨の名馬 山桜号についてお話したいと思います。

実は今年、7年ぶりに山桜号の角が丹生川の池の俣にある伊太祀曾神社でご公開帳され

ました。既に皆さんご存知と思いますが、山桜号は名馬としてその名も高く、本町に

ある馬頭様のご神体としても有名な馬です。たまたま私の家に代々伝わる山桜号の絵馬

2軸を御礼の意味も込めて展示奉納させていただきました。

この神社に伝わる伝説と、一般に高山市史などに伝わる馬頭さまの伝説と異なる部分に

ついては、先週お話ししました。

ちょっと振り返ってみますと。一般に山桜鹿毛という馬は、「山桜神社」の由来記や

「神馬橋」の由来などによりますと、「金森頼直公に献上されて、参勤交代の折に江戸の

金森屋敷に一緒に連れて行かれた。その折に、明暦三年(1657)の江戸の大火に遭い、江戸城

の鎮火に当った公が猛火に包まれた時、山桜は主君を乗せ従者三人を従えて江戸城百間堀を

越えその危急を救ったと伝えられています。」

つまり、金森頼直公に献上されたというお話が一般的です。

ところが、この神社に伝わる記録では、献上されたのが、二代金森可重公となっており、

江戸に行った折、火事から命を救われたというのも、可重公のお話であると、神社に伝わる

由来記には書かれております。

私の家の掛軸にも、おそらくこの神社の由来記からとったものでしょう。

可重公に献上されたという記録になっております。

先週は、そういったお話をさせていただきましたが、今日の放送では、今回、池之俣で

ご開帳になりました馬の角。これには、先週お話した伝説のほかに、この神社にこの角が

由来したというお話が残っています。

本来、第三週目には古川のお話をしておりますが、この伝説のお話が、古川に関わること

でもありますので、ご紹介させていただきたいと思います。

後半部分でその由来について、この神社に伝わる伝説についてお話したいと思います。

ちょっとここで、ブレイクしましょう。曲は「竹内まりあで 戻っておいで私の時間」

をお届けします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今日の飛騨の歴史再発見は、山桜鹿毛の角の由来についてお話しています。

この伝説は、丹生川村史にも伝説として紹介されていますが、この元になっているのは、

この神社に伝わる「山桜大神奉祀由来」という巻物です。原本は漢文調で書かれています

ので、原文に書かれていることと、それを意訳されています丹生川村史に書かれている

ことをまとめてご紹介しますとだいたい次のようなことが、書かれています。

「この角の由来については、古川町馬場仁左衛門家に縁が深く 慶長五年以来代々厳重に

秘蔵奉示されてきていた。明治拾五年奮四月のときに、不思議な霊夢のお告げがあり

『丹生川池之俣は故郷なるが為め故郷え帰還を致度、信念増すとも 止まぬ苦労なからも

故郷へ護送を希ふ』と致度に亘りってお告げがあった。お告げが続く最後の夜 霊夢

日々馬場家に永らくたたりを変て感する処多く、しかし因縁を感じるような心地があって、

『すぐにでも池之俣半右衛門家まで護送をねがう』と云う霊夢があった。

これは只た事ならぬと 覚醒し神の指図に従ひ 護送実施を急いだ。

一方、明治十五年四月八日夜、村内の中畑半右衛門の妻のいきという人が不思議な夢を

見たと家人に話した。

『昨日の夢に、どこからともなく身の丈五尺(約150cm)余の立派な栗毛で、角の

ある駿馬(すぐれた馬)が、家の庭先に現れた。家の御庭へ入り来る音響の勇ましさに

ほだされて思はず知らず戸外に立出見ると大に立派な栗毛馬で而かも金色帯びた角の

生たる名馬は四足踏み揃へて主婦に向ひ、さも親しさうな風情であったので何にか餌食を

与へて馬をかわいがろう』と思ったら夢から覚めた。

また、翌日九日の夜も寸部違わないまったく同じ夢を見たので、不思議なことだと話し

合っていた。

そこへ、翌日四月十日の昼頃、突然に吉城郡古川町の馬場仁左衛門という人が、『馬の角

一元』と『巻物一巻』を持参して、中畑宅をたずねられた。そして、馬場仁左衛門史は、

『これまで長らく祀っていた馬の角であるが、馬が生まれ故郷の池之俣へ帰りたがって

いる夢を見たので、今日持参した。』と話された。

これには、どちらの家でも、夢のお告げが正夢霊夢であると大いに喜んだ。

早速中村八造氏にも相談して、奉祀することに決めて、とりあえず、中村氏が二階に神棚を

つくり、この角を安置した。

その後、中畑・中村両氏が率先して、区民に相談し、観音堂建立に着手し、明治十六年三月

二十一日に竣工奉安の大祭を行った。その後、毎年三月二十一日が供養大祭日となっている。

また、この馬の角は村指定の文化財となっている。」

というお話です。この原文は、中村家に伝わっている巻物に詳しく書かれておりますが、

丹生川村史のP498にこの伝説について書かれていますので、お読みいただければと思い

ます。

また、総代を勤める中村さんのお話によりますと

「この巻物に、中畑・中村家の両家で誓いを立て、7年に一度は必ずご開帳をするという慣わし

になっていますので、先祖からの伝承として、子孫がしっかりと守っております。

現在、池之俣には、誰も住んでいませんが、私が責任を持って、この地区の神社をお守りして

いくようにしております。」というお話でした。

先日、中村さんから今回絵馬を二軸展示させていただいたことをとても感謝されました。

初めて展示をさせていただいたことで、馬のイメージがこれではっきりしたということは

もちろんですが、丁度、神様をお守りされている随身の2体が鳥につつかれて現在修理に

出されていたところに空きができていた。そのため、神社の前にあった狛犬を仕方なく展示

していたらしいのですが、それを隠すように2つの掛軸をかけてもらって、体裁的にもよか

ったと地元の人達が喜んでおられたということでした。お役に立ててよかったと思います。

さて、本日も時間となりました。来週は、第4週目となりますので、匠の話題を取上げたい

と思います。

先日、少しお話しましたが、9月30日に東本願寺で修復されていた御影堂の完成式と、

親鸞上人の御影像の還座式がありました。そのお話と、修復している阿弥陀堂に飛騨の匠が

関わっていたというお話をしたいと思います。

本日はこの曲でお別れです。曲は「アリスで 帰らざる日々」

ではまた来週お会いしましょう!

徳積善太

このコーナーは、飛騨の生涯学習者第二号 わたくし ながせきみあきがお届け

してまいります。

今日は、放送の前に二つお知らせがあります。まずはじめに、ツアーのお知らせです。

来る11月1日に、高山市の左京町の町内会の皆さんが、自分たちがお住まいの場所が、

金森左京屋敷だったというご縁を期に、現在越前市(旧武生市)で行われています

金森左京展に行きませんかというツアーを企画されています。ちょうど帰りには、

菊人形展が開催されていますが、そちらへも行きたいということでした。

参加費用は、人数が多ければ格安で行くことができますので、だいたい8000円くらいを

予定されております。今週中に、幹事の元副市長 梶井さんの方へご連絡をいただきたい

と思います。

連絡先は、ヒッツFMのほうへお問い合わせをいただければ結構です。

どうぞ、今回初めて開催されています、金森左京展にぜひご参加ください。

私も、今月初めに現地を訪問しましたが、高山市に寄託されている史料のほかに、武生

近辺で収集されている史料や、越前白崎にあった、金森左京邸跡にお邪魔してまいり

ました。越前市と高山市は姉妹都市にもなっていますが、金森左京という人が、本家断絶

の後に3000石の知行地として与えられたのが、越前市の白崎というところです。

またそのほかにも、田中大秀の弟子の皆さんがたくさん越前白崎から来ていたことがあった

り、また、天保の飢饉の時には、飛騨の郡代 大井帯刀が、自費を投げ打って米を買い、

越前白崎の民衆の方を救ったということで、地元の方からは大恩人とされています。

そして、昭和に入って、郷土の偉人 牧野英一法学士や牧野良三法務大臣がいらっしゃい

ましたが、彼らの本家があったのも越前市だということでした。

そんな関係から、越前市と高山市は大変友好の深いところだということを実感しました。

この機会に行かれて見ては如何でしょうか。

なお、これは高山市図書館の橘曙見のツアーとは異なりますのでよろしくお願いします。

そしてもう一つ、イベントのお知らせです。毎週お知らせしましていますが、10月24日

土曜日午後1時より飛騨市古川町総合会館に於きまして、金森氏のシンポジウムを開催

します。5人の講師の皆さんが登壇され、金森氏の武家文化に関する発表をされます。

資料代300円が必要ですが、入場無料ですので、ぜひお越し下さい。

さて、前置きが長くなりましたが本日の放送に入りましょう。

先週、予告をしましたように、今日のお話は、9月29日に中日新聞に掲載されましたが、

飛騨の名馬 山桜号についてお話したいと思います。

実は今年、7年ぶりに山桜号の角が丹生川の池の俣にある伊太祀曾神社でご公開帳され

ました。既に皆さんご存知と思いますが、山桜号は名馬としてその名も高く、本町に

ある馬頭様のご神体としても有名な馬です。たまたま私の家に代々伝わる山桜号の絵馬

2軸を御礼の意味も込めて展示奉納させていただきました。

この神社に伝わる伝説と、一般に高山市史などに伝わる馬頭さまの伝説と異なる部分に

ついては、先週お話ししました。

ちょっと振り返ってみますと。一般に山桜鹿毛という馬は、「山桜神社」の由来記や

「神馬橋」の由来などによりますと、「金森頼直公に献上されて、参勤交代の折に江戸の

金森屋敷に一緒に連れて行かれた。その折に、明暦三年(1657)の江戸の大火に遭い、江戸城

の鎮火に当った公が猛火に包まれた時、山桜は主君を乗せ従者三人を従えて江戸城百間堀を

越えその危急を救ったと伝えられています。」

つまり、金森頼直公に献上されたというお話が一般的です。

ところが、この神社に伝わる記録では、献上されたのが、二代金森可重公となっており、

江戸に行った折、火事から命を救われたというのも、可重公のお話であると、神社に伝わる

由来記には書かれております。

私の家の掛軸にも、おそらくこの神社の由来記からとったものでしょう。

可重公に献上されたという記録になっております。

先週は、そういったお話をさせていただきましたが、今日の放送では、今回、池之俣で

ご開帳になりました馬の角。これには、先週お話した伝説のほかに、この神社にこの角が

由来したというお話が残っています。

本来、第三週目には古川のお話をしておりますが、この伝説のお話が、古川に関わること

でもありますので、ご紹介させていただきたいと思います。

後半部分でその由来について、この神社に伝わる伝説についてお話したいと思います。

ちょっとここで、ブレイクしましょう。曲は「竹内まりあで 戻っておいで私の時間」

をお届けします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今日の飛騨の歴史再発見は、山桜鹿毛の角の由来についてお話しています。

この伝説は、丹生川村史にも伝説として紹介されていますが、この元になっているのは、

この神社に伝わる「山桜大神奉祀由来」という巻物です。原本は漢文調で書かれています

ので、原文に書かれていることと、それを意訳されています丹生川村史に書かれている

ことをまとめてご紹介しますとだいたい次のようなことが、書かれています。

「この角の由来については、古川町馬場仁左衛門家に縁が深く 慶長五年以来代々厳重に

秘蔵奉示されてきていた。明治拾五年奮四月のときに、不思議な霊夢のお告げがあり

『丹生川池之俣は故郷なるが為め故郷え帰還を致度、信念増すとも 止まぬ苦労なからも

故郷へ護送を希ふ』と致度に亘りってお告げがあった。お告げが続く最後の夜 霊夢

日々馬場家に永らくたたりを変て感する処多く、しかし因縁を感じるような心地があって、

『すぐにでも池之俣半右衛門家まで護送をねがう』と云う霊夢があった。

これは只た事ならぬと 覚醒し神の指図に従ひ 護送実施を急いだ。

一方、明治十五年四月八日夜、村内の中畑半右衛門の妻のいきという人が不思議な夢を

見たと家人に話した。

『昨日の夢に、どこからともなく身の丈五尺(約150cm)余の立派な栗毛で、角の

ある駿馬(すぐれた馬)が、家の庭先に現れた。家の御庭へ入り来る音響の勇ましさに

ほだされて思はず知らず戸外に立出見ると大に立派な栗毛馬で而かも金色帯びた角の

生たる名馬は四足踏み揃へて主婦に向ひ、さも親しさうな風情であったので何にか餌食を

与へて馬をかわいがろう』と思ったら夢から覚めた。

また、翌日九日の夜も寸部違わないまったく同じ夢を見たので、不思議なことだと話し

合っていた。

そこへ、翌日四月十日の昼頃、突然に吉城郡古川町の馬場仁左衛門という人が、『馬の角

一元』と『巻物一巻』を持参して、中畑宅をたずねられた。そして、馬場仁左衛門史は、

『これまで長らく祀っていた馬の角であるが、馬が生まれ故郷の池之俣へ帰りたがって

いる夢を見たので、今日持参した。』と話された。

これには、どちらの家でも、夢のお告げが正夢霊夢であると大いに喜んだ。

早速中村八造氏にも相談して、奉祀することに決めて、とりあえず、中村氏が二階に神棚を

つくり、この角を安置した。

その後、中畑・中村両氏が率先して、区民に相談し、観音堂建立に着手し、明治十六年三月

二十一日に竣工奉安の大祭を行った。その後、毎年三月二十一日が供養大祭日となっている。

また、この馬の角は村指定の文化財となっている。」

というお話です。この原文は、中村家に伝わっている巻物に詳しく書かれておりますが、

丹生川村史のP498にこの伝説について書かれていますので、お読みいただければと思い

ます。

また、総代を勤める中村さんのお話によりますと

「この巻物に、中畑・中村家の両家で誓いを立て、7年に一度は必ずご開帳をするという慣わし

になっていますので、先祖からの伝承として、子孫がしっかりと守っております。

現在、池之俣には、誰も住んでいませんが、私が責任を持って、この地区の神社をお守りして

いくようにしております。」というお話でした。

先日、中村さんから今回絵馬を二軸展示させていただいたことをとても感謝されました。

初めて展示をさせていただいたことで、馬のイメージがこれではっきりしたということは

もちろんですが、丁度、神様をお守りされている随身の2体が鳥につつかれて現在修理に

出されていたところに空きができていた。そのため、神社の前にあった狛犬を仕方なく展示

していたらしいのですが、それを隠すように2つの掛軸をかけてもらって、体裁的にもよか

ったと地元の人達が喜んでおられたということでした。お役に立ててよかったと思います。

さて、本日も時間となりました。来週は、第4週目となりますので、匠の話題を取上げたい

と思います。

先日、少しお話しましたが、9月30日に東本願寺で修復されていた御影堂の完成式と、

親鸞上人の御影像の還座式がありました。そのお話と、修復している阿弥陀堂に飛騨の匠が

関わっていたというお話をしたいと思います。

本日はこの曲でお別れです。曲は「アリスで 帰らざる日々」

ではまた来週お会いしましょう!

徳積善太

10月12日放送分_山桜鹿毛について

(10月12日放送分)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは、飛騨の生涯学習者第二号 わたくし ながせきみあきがお届け

してまいります。

まずはじめに、イベントのお知らせです。先週もお知らせしましたが、10月24日

土曜日午後1時より飛騨市古川町総合会館に於きまして、金森氏のシンポジウムを

開催します。5人の講師の皆さんが登壇され、金森氏の武家文化に関する発表を

されます。資料代300円が必要ですが、入場無料ですので、ぜひお越し下さい。

現在、その準備を着々と進めております。先日は、茂住宗貞の娘が嫁いだとされる

上見家に調査に行ってまいりました。嫁入り道具の一部として持参された屏風の

一部や残されていた古文書なども拝見することができました。これらは、また将来、

茂住宗貞展を開催した時に借用して展示したいと思いますが、シンポジウムの当日、

ある程度写真等で展示したいと思っております。

今回は、シンポジウムが一日しかありませんので、写真等での展示となるのではと

思いますが、今まで知られていなかったものの展示となります。ぜひお越しいただ

いて、そういったミニ展示もご覧いただければと思います。

さて、前置きが長くなりましたが本日の放送に入りましょう。

先週、予告をしましたように、今日のお話は、9月29日に中日新聞に掲載されましたが、

飛騨の名馬 山桜号についてお話したいと思います。

実は今年、7年ぶりに山桜号の角が丹生川の池の俣にある伊太祀曾神社でご公開帳

されました。既に皆さんご存知と思いますが、山桜号は名馬としてその名も高く、

本町にある馬頭様のご神体としても有名な馬です。たまたま私の家に代々伝わる

山桜号の絵馬2軸を御礼の意味も込めて展示奉納させていただきました。初めて

展示させていただいたために、中日新聞に取上げられたわけですが、この神社に

伝わる伝説と、一般に高山市史などに伝わる馬頭さまの伝説とは少し異なる部分が

あります。今日はその伝説についてお話します。

今回、池之俣でご開帳になりました馬の角。これには神社に伝わる由緒書きがあり

まして、それを意訳すると次のような伝説になります。これは丹生川村史にも書か

れている内容です。

「飛騨一円を領していた金森可重公のとき、池之俣村の山林に一頭の野生の馬がいた。

馬は栗毛でたけは150cmもあり、山野、若山、泉池の間を走る姿は、あたかも

飛ぶ鳥のようであり、人々の目を驚かせていた。

あるとき、可重公が鷹狩に池之俣村へこられた。そのときかの馬が山林からかけて

きて、可重公の御前に、耳をたれ地に伏せて、何か物をいいたいような姿であった。

可重公は、畜生である馬でも、このような礼儀のある態度をとるのをみて驚き、早速

城内へ連れ帰れと家来の羽根田弥左衛門、山田平蔵に命じた。翌日二人はその馬を

高山の城内へ連れてきた。可重公は大いに喜び、この馬を『山桜』と命名して飼わせた。

江戸にいた頃、ある日大火にあったことがる。三方は火に攻められ、一方は堀で

百間もあり、渡ろうとしても橋はなく、可重は困ったあげく、一作を考えてかの馬を

励まして走らせた。三人の従士を二人は両方の鐙にとりつかせ、あと一人は馬にすが

ったのを止めようとしたが、そのとき馬は一声高くいなないて、主従四人を乗せつつ

飛鳥のごとく、その場を飛び越えた。

このようにして、功名をあげた馬は再び帰国して、高山の向町というところに馬屋敷を

定め、あの江戸の大火のとき救われた三人の者に、羽根田・山田の二人を加え、金二十両に

十人扶持を各々へ賜り、山桜を飼わせた。

それから三年間を経て、惜しくもその馬は死んだ。その馬の骨は大きく、額の骨の長さ

だけでも、二尺五寸(約76cm)余もあって、最も寄大な名馬であったという。巻物

一巻と、馬の角一元は池之俣区長の土蔵に収められており、山桜神社の宝物ともなって

いる。」

こういったことが書かれているわけです。ただし、この記述について、私は以前から

知っていたこの山桜号の話と食い違う部分があると思いました。

といいますのは、まず、

・この巻物には、2代目高山城主の金森可重公となっていますが、馬頭様の記述は、

4代目の金森頼直公となっていること。

・江戸の大火となっていますが、一般には振袖火事と呼ばれる明暦の大火を指す記述が

ほとんどであること。

そういった部分に少し疑問を持ちました。

そのお話については、後半で詳しくお話したいと思います。

ちょっとここで、ブレイクしましょう。曲は「あみんで 待つわ」をお届けします。

--------------------------------------

今日の飛騨の歴史再発見は、飛騨の名馬 山桜号についてお話しています。

さて、高山の本町にある、馬頭様の記述は次のようになっています。

「駿馬「山桜」は乗鞍岳山麓に育った野性馬で体格資質共に一際優れ高山城主金森頼直公

の愛馬となりました。公が江戸詰の折明暦三年(1657)の江戸の大火に遭い、江戸城の鎮火

に当った公が猛火に包まれた時山桜は主君を乗せ従者三人を従えて江戸城百間堀を越え

その危急を救ったと伝えられています。

山桜の晩年は永年の功により向町(本町二丁目現地)の厩で労られました。死後厩の址に

鎮火の霊としてその馬頭を祀ったのが山桜神社で、通称馬頭尊として祟められ今日に

至っております。江戸火消馬頭組は馬頭尊を中心として活躍しました。神社左後方に

建つ「火の見櫓」に唯一江戸の名残りをとどめています。毎年八月の縁日には市内で

紙絵馬を求め、その年毎の「牛馬安全」「養蚕安全」「家内安全」「商売繁昌」

「交通安全」などを祈願して家の壁に貼る風習となっています。当社ではこの古い伝統を

受け継ぎ皆様の願い事をお取り次ぎするよう毎年八月一日より馬頭絵馬市を開いて

おります。」

また、丹生川にある神馬橋の記述も

「古い時代、この村には駿馬が多く朝廷や武将に献上され、村人はこの橋を渡して送り

出したことに因んで、神馬橋と名づけた。高山城主金森頼直の愛馬「山桜」はこの地の

産として伝えられ、明暦3年(1657)江戸の大火の際江戸城の百間堀を越え主君を

救ったといわれている。

永年の功により現高山市本町二丁目に山桜神社(馬頭さま)として祀られ、今では開運

・厄除けの馬頭絵馬として有名である。」

となっており、金森頼直公の時代ということが書いてあります。

この3つの記述の食い違いについては、どれも確証となる証拠がないために、時代背景など

の検証が必要ですが、ここで共通する話は、金森公に献上されて、かわいがられた名馬で

あったということです。

さて、当家に伝わる山桜号の絵馬については、どちらも皇紀2600年に、小森耳風

という人によって描かれました。この小森耳風という人は、高山市の収入役を務めた

ことがある人で、上二之町に住む酒造業の小森家の方です。書かれている讃等から

想像するに、おそらく、私の曾祖父さんが小森耳風さんと懇意にしていて、山桜号の

絵を描いてもらった。そこに、池之俣神社の巻物に書かれている内容で讃を書いて

もらったものと思います。

皇紀2600年といえば、昭和16年のことですから、全国的に戦争へと突入して

いった時期です。もうひとつの絵の讃は、日枝神社の神官だった富田豊彦翁が81歳

の時に、七言絶句で讃を書いた物でした。

今回私が、池之俣神社に奉納したいと思った理由は、2つありまして、一つは、

少し宣伝になりますが、屋号の馬印三嶋豆本舗の馬印がこの山桜号の絵を元に使われ、

書かれているということが、家伝の軸にかいてあるということ。

そしてもう一つは、私の父が亡くなったとき、当時私が11歳。弟が6歳で、小さな

子供の学資を稼ぐために、八軒町の田中真策さんが、うちにあった絵馬を版画にして

くださり、

それを販売することで、学費の足しにしていただいたという恩義があった

からです。

そういう意味では、私も弟もこの山桜号に助けられたということですので、7年ぶりの

ご開帳と聞いて、ぜひ氏子の皆様に見ていただき、山桜号の雄姿を想像から現実のもの

へとしていただきたいと思ったからです。

私にとって山桜号は、恩人ともいえるくらい、昔から慣れ親しんだ馬の一つでした。

そういう恩義を感じたからこそ、今回の展示奉納となったわけです。

また、私の家の家伝額に、こんなことも書かれています。「古くは宇治川の戦いで

先陣争いをした名馬いけずき・するすみ。ある時、丹生川の池之俣というところに

神馬降下し、国主に献上したところ国家の瑞祥として大いに賞賛された。これらの

ことから、斐太高校の斐太とありしを飛騨(飛ぶ馬)と改めた故事にちなみ、云々」

とあります。

今日、飛騨がよく漢字を見てみると飛ぶ馬という意味があります。意外とどうして

こういう漢字を当てたのか、知らないものですが、この由来を見て、なるほどと

思いました。

さて、本日も時間となりました。来週は、第3週目となりますので、古川の話題を

取上げたいと思いますが、実は今日お話した角が、古川にあったということですので、

今日の続きのお話をしたいと思います。

本日はこの曲でお別れです。曲は「安全地帯で 恋の予感」

ではまた来週お会いしましょう!

徳積善太

このコーナーは、飛騨の生涯学習者第二号 わたくし ながせきみあきがお届け

してまいります。

まずはじめに、イベントのお知らせです。先週もお知らせしましたが、10月24日

土曜日午後1時より飛騨市古川町総合会館に於きまして、金森氏のシンポジウムを

開催します。5人の講師の皆さんが登壇され、金森氏の武家文化に関する発表を

されます。資料代300円が必要ですが、入場無料ですので、ぜひお越し下さい。

現在、その準備を着々と進めております。先日は、茂住宗貞の娘が嫁いだとされる

上見家に調査に行ってまいりました。嫁入り道具の一部として持参された屏風の

一部や残されていた古文書なども拝見することができました。これらは、また将来、

茂住宗貞展を開催した時に借用して展示したいと思いますが、シンポジウムの当日、

ある程度写真等で展示したいと思っております。

今回は、シンポジウムが一日しかありませんので、写真等での展示となるのではと

思いますが、今まで知られていなかったものの展示となります。ぜひお越しいただ

いて、そういったミニ展示もご覧いただければと思います。

さて、前置きが長くなりましたが本日の放送に入りましょう。

先週、予告をしましたように、今日のお話は、9月29日に中日新聞に掲載されましたが、

飛騨の名馬 山桜号についてお話したいと思います。

実は今年、7年ぶりに山桜号の角が丹生川の池の俣にある伊太祀曾神社でご公開帳

されました。既に皆さんご存知と思いますが、山桜号は名馬としてその名も高く、

本町にある馬頭様のご神体としても有名な馬です。たまたま私の家に代々伝わる

山桜号の絵馬2軸を御礼の意味も込めて展示奉納させていただきました。初めて

展示させていただいたために、中日新聞に取上げられたわけですが、この神社に

伝わる伝説と、一般に高山市史などに伝わる馬頭さまの伝説とは少し異なる部分が

あります。今日はその伝説についてお話します。

今回、池之俣でご開帳になりました馬の角。これには神社に伝わる由緒書きがあり

まして、それを意訳すると次のような伝説になります。これは丹生川村史にも書か

れている内容です。

「飛騨一円を領していた金森可重公のとき、池之俣村の山林に一頭の野生の馬がいた。

馬は栗毛でたけは150cmもあり、山野、若山、泉池の間を走る姿は、あたかも

飛ぶ鳥のようであり、人々の目を驚かせていた。

あるとき、可重公が鷹狩に池之俣村へこられた。そのときかの馬が山林からかけて

きて、可重公の御前に、耳をたれ地に伏せて、何か物をいいたいような姿であった。

可重公は、畜生である馬でも、このような礼儀のある態度をとるのをみて驚き、早速

城内へ連れ帰れと家来の羽根田弥左衛門、山田平蔵に命じた。翌日二人はその馬を

高山の城内へ連れてきた。可重公は大いに喜び、この馬を『山桜』と命名して飼わせた。

江戸にいた頃、ある日大火にあったことがる。三方は火に攻められ、一方は堀で

百間もあり、渡ろうとしても橋はなく、可重は困ったあげく、一作を考えてかの馬を

励まして走らせた。三人の従士を二人は両方の鐙にとりつかせ、あと一人は馬にすが

ったのを止めようとしたが、そのとき馬は一声高くいなないて、主従四人を乗せつつ

飛鳥のごとく、その場を飛び越えた。

このようにして、功名をあげた馬は再び帰国して、高山の向町というところに馬屋敷を

定め、あの江戸の大火のとき救われた三人の者に、羽根田・山田の二人を加え、金二十両に

十人扶持を各々へ賜り、山桜を飼わせた。

それから三年間を経て、惜しくもその馬は死んだ。その馬の骨は大きく、額の骨の長さ

だけでも、二尺五寸(約76cm)余もあって、最も寄大な名馬であったという。巻物

一巻と、馬の角一元は池之俣区長の土蔵に収められており、山桜神社の宝物ともなって

いる。」

こういったことが書かれているわけです。ただし、この記述について、私は以前から

知っていたこの山桜号の話と食い違う部分があると思いました。

といいますのは、まず、

・この巻物には、2代目高山城主の金森可重公となっていますが、馬頭様の記述は、

4代目の金森頼直公となっていること。

・江戸の大火となっていますが、一般には振袖火事と呼ばれる明暦の大火を指す記述が

ほとんどであること。

そういった部分に少し疑問を持ちました。

そのお話については、後半で詳しくお話したいと思います。

ちょっとここで、ブレイクしましょう。曲は「あみんで 待つわ」をお届けします。

--------------------------------------

今日の飛騨の歴史再発見は、飛騨の名馬 山桜号についてお話しています。

さて、高山の本町にある、馬頭様の記述は次のようになっています。

「駿馬「山桜」は乗鞍岳山麓に育った野性馬で体格資質共に一際優れ高山城主金森頼直公

の愛馬となりました。公が江戸詰の折明暦三年(1657)の江戸の大火に遭い、江戸城の鎮火

に当った公が猛火に包まれた時山桜は主君を乗せ従者三人を従えて江戸城百間堀を越え

その危急を救ったと伝えられています。

山桜の晩年は永年の功により向町(本町二丁目現地)の厩で労られました。死後厩の址に

鎮火の霊としてその馬頭を祀ったのが山桜神社で、通称馬頭尊として祟められ今日に

至っております。江戸火消馬頭組は馬頭尊を中心として活躍しました。神社左後方に

建つ「火の見櫓」に唯一江戸の名残りをとどめています。毎年八月の縁日には市内で

紙絵馬を求め、その年毎の「牛馬安全」「養蚕安全」「家内安全」「商売繁昌」

「交通安全」などを祈願して家の壁に貼る風習となっています。当社ではこの古い伝統を

受け継ぎ皆様の願い事をお取り次ぎするよう毎年八月一日より馬頭絵馬市を開いて

おります。」

また、丹生川にある神馬橋の記述も

「古い時代、この村には駿馬が多く朝廷や武将に献上され、村人はこの橋を渡して送り

出したことに因んで、神馬橋と名づけた。高山城主金森頼直の愛馬「山桜」はこの地の

産として伝えられ、明暦3年(1657)江戸の大火の際江戸城の百間堀を越え主君を

救ったといわれている。

永年の功により現高山市本町二丁目に山桜神社(馬頭さま)として祀られ、今では開運

・厄除けの馬頭絵馬として有名である。」

となっており、金森頼直公の時代ということが書いてあります。

この3つの記述の食い違いについては、どれも確証となる証拠がないために、時代背景など

の検証が必要ですが、ここで共通する話は、金森公に献上されて、かわいがられた名馬で

あったということです。

さて、当家に伝わる山桜号の絵馬については、どちらも皇紀2600年に、小森耳風

という人によって描かれました。この小森耳風という人は、高山市の収入役を務めた

ことがある人で、上二之町に住む酒造業の小森家の方です。書かれている讃等から

想像するに、おそらく、私の曾祖父さんが小森耳風さんと懇意にしていて、山桜号の

絵を描いてもらった。そこに、池之俣神社の巻物に書かれている内容で讃を書いて

もらったものと思います。

皇紀2600年といえば、昭和16年のことですから、全国的に戦争へと突入して

いった時期です。もうひとつの絵の讃は、日枝神社の神官だった富田豊彦翁が81歳

の時に、七言絶句で讃を書いた物でした。

今回私が、池之俣神社に奉納したいと思った理由は、2つありまして、一つは、

少し宣伝になりますが、屋号の馬印三嶋豆本舗の馬印がこの山桜号の絵を元に使われ、

書かれているということが、家伝の軸にかいてあるということ。

そしてもう一つは、私の父が亡くなったとき、当時私が11歳。弟が6歳で、小さな

子供の学資を稼ぐために、八軒町の田中真策さんが、うちにあった絵馬を版画にして

くださり、

それを販売することで、学費の足しにしていただいたという恩義があった

からです。

そういう意味では、私も弟もこの山桜号に助けられたということですので、7年ぶりの

ご開帳と聞いて、ぜひ氏子の皆様に見ていただき、山桜号の雄姿を想像から現実のもの

へとしていただきたいと思ったからです。

私にとって山桜号は、恩人ともいえるくらい、昔から慣れ親しんだ馬の一つでした。

そういう恩義を感じたからこそ、今回の展示奉納となったわけです。

また、私の家の家伝額に、こんなことも書かれています。「古くは宇治川の戦いで

先陣争いをした名馬いけずき・するすみ。ある時、丹生川の池之俣というところに

神馬降下し、国主に献上したところ国家の瑞祥として大いに賞賛された。これらの

ことから、斐太高校の斐太とありしを飛騨(飛ぶ馬)と改めた故事にちなみ、云々」

とあります。

今日、飛騨がよく漢字を見てみると飛ぶ馬という意味があります。意外とどうして

こういう漢字を当てたのか、知らないものですが、この由来を見て、なるほどと

思いました。

さて、本日も時間となりました。来週は、第3週目となりますので、古川の話題を

取上げたいと思いますが、実は今日お話した角が、古川にあったということですので、

今日の続きのお話をしたいと思います。

本日はこの曲でお別れです。曲は「安全地帯で 恋の予感」

ではまた来週お会いしましょう!

徳積善太

中日新聞に掲載されました

今朝、先日の絵馬をお披露目したことが中日新聞に掲載されました。

たくさんの地元の皆さんに喜んでいただけて、お披露目してよかったと思って

おります。

記事に補足しますが、当家の馬印三嶋豆の馬印はこの山桜号の絵をもとにして

使っていること。そして、私の父が亡くなったときに、八軒町の田中真策氏が

「子供さんが二人とも小さい(小6、小1)から、この山桜号の絵を版画にしてあげる

から、少しでも学費の足しにしなさい」と毎月版権料としてお金を下さいました。

そのお蔭で二人とも最終学府まで行くことができ、とても感謝しております。

言い換えれば「山桜号」のおかげです。

今回、初めてお披露目をさせていただいたのは、そういうお礼の意味もあって

のことです。

徳積善太

たくさんの地元の皆さんに喜んでいただけて、お披露目してよかったと思って

おります。

記事に補足しますが、当家の馬印三嶋豆の馬印はこの山桜号の絵をもとにして

使っていること。そして、私の父が亡くなったときに、八軒町の田中真策氏が

「子供さんが二人とも小さい(小6、小1)から、この山桜号の絵を版画にしてあげる

から、少しでも学費の足しにしなさい」と毎月版権料としてお金を下さいました。

そのお蔭で二人とも最終学府まで行くことができ、とても感謝しております。

言い換えれば「山桜号」のおかげです。

今回、初めてお披露目をさせていただいたのは、そういうお礼の意味もあって

のことです。

徳積善太

7年ぶりのご開帳_山桜鹿毛の角

今日は、丹生川旗鉾の奥にある、池之俣伊太邪曾神社にて、7年ぶりのご開帳

がありました。

ご開帳になったものは、ご神体である、山桜鹿毛という馬の角です。

今回、我家に伝わる絵像2幅を持って、中村総代さんの許可を得て、奉納させて

いただきました。

場所は、旗鉾から、橋を渡らずに左のほうへ行き、橋の下をくぐります。

しばらく行くと、池之俣と五色が原の三叉路に到着しますので、そこを左へ

行きます。

以前お邪魔した時と異なり、拝殿の扉が全て開けられていました。

今日は、池之俣の地元の皆さんが、受付を作っておられ、ご祝儀や玉串料の

ご志納を受けておられました。

2時半より神事が始まり、神官の今寺さんが祝詞を上げられました。

画像はありませんが、このあと、玉串奉奠を行ないました。

中村総代さんのお計らいで、私が一番最初に名前を呼ばれたときには

大変驚きました。

神官のご挨拶があり、神社の縁起の巻物を朗読されました。

これについては、こちら

これについては、こちら

このあと、当家と山桜鹿毛のご縁についてお話をさせていただきました。

お話は

1)当家の馬印三嶋豆の馬印には、昭和26年より山桜鹿毛を使用させていただいて

いること。

2)昭和8年生まれの父が亡くなってから、父の親友(田中真策氏)が当家の絵像を

もとに、木版絵馬を作ってくださり、幼い子供たちの学資に充当くださったこと。

その元絵が、山桜鹿毛だったこと。

ということもあり、7年ぶりのご開帳に是非、絵像を奉納させて欲しいと中村総代

さんにお願いしたところ、今日のご縁を戴いたというお話をしました。

今日、お越しいただいた方には、7年前とは違い、初めて馬の絵像と共にご神体の

ご開帳がなされたということです。角のある馬を絵で見ていただきたいと申し上げ

ました。

これが門外不出のご神体です。

今回、絵像を奉納させていただいたことで、地元の皆さんに大変喜んでいただけましたし

私も、何かしら恩返しができたようなすがすがしい気持になれました。

関係者の皆様、大変ありがとうございました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

徳積善太

がありました。

ご開帳になったものは、ご神体である、山桜鹿毛という馬の角です。

今回、我家に伝わる絵像2幅を持って、中村総代さんの許可を得て、奉納させて

いただきました。

場所は、旗鉾から、橋を渡らずに左のほうへ行き、橋の下をくぐります。

しばらく行くと、池之俣と五色が原の三叉路に到着しますので、そこを左へ

行きます。

以前お邪魔した時と異なり、拝殿の扉が全て開けられていました。

今日は、池之俣の地元の皆さんが、受付を作っておられ、ご祝儀や玉串料の

ご志納を受けておられました。

2時半より神事が始まり、神官の今寺さんが祝詞を上げられました。

画像はありませんが、このあと、玉串奉奠を行ないました。

中村総代さんのお計らいで、私が一番最初に名前を呼ばれたときには

大変驚きました。

神官のご挨拶があり、神社の縁起の巻物を朗読されました。

このあと、当家と山桜鹿毛のご縁についてお話をさせていただきました。

お話は

1)当家の馬印三嶋豆の馬印には、昭和26年より山桜鹿毛を使用させていただいて

いること。

2)昭和8年生まれの父が亡くなってから、父の親友(田中真策氏)が当家の絵像を

もとに、木版絵馬を作ってくださり、幼い子供たちの学資に充当くださったこと。

その元絵が、山桜鹿毛だったこと。

ということもあり、7年ぶりのご開帳に是非、絵像を奉納させて欲しいと中村総代

さんにお願いしたところ、今日のご縁を戴いたというお話をしました。

今日、お越しいただいた方には、7年前とは違い、初めて馬の絵像と共にご神体の

ご開帳がなされたということです。角のある馬を絵で見ていただきたいと申し上げ

ました。

これが門外不出のご神体です。

今回、絵像を奉納させていただいたことで、地元の皆さんに大変喜んでいただけましたし

私も、何かしら恩返しができたようなすがすがしい気持になれました。

関係者の皆様、大変ありがとうございました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

徳積善太

山桜鹿毛について_献上された年代についての謎

さて、先日までご報告した内容で、山桜鹿毛が誰にいつ献上されたか、2つの説がある

ことがわかります。

一つは、金森可重公に献上されたというもの。

これは、池之俣神社に伝わる由緒書きに書いて有るものから来ていると思われます。

そのため、それを基に書かれている当家伝来の掛軸には、可重公となっています。

もう一つは、金森頼直公に献上されたというもの。

丹生川町の神馬橋や、

馬頭様(山桜神社)の案内板などには、そう書かれています。

一般に、こちらの年代が正しいと思われる理由は、池之俣神社の由緒書きの中にある

「其の後また(金森公が後に)江戸へ上られ、或る日大火にして・・・云々」の記述に

ある大火が、宝暦三年の江戸大火であるということからです。

一説には、この江戸に上ったのが、参勤交代のためであるとされ、参勤交代が始まった

のが将軍家光が始めた政策である事から、頼直公ではないか。

また、二代目可重公も四代目頼直公も出雲守を名乗っているために、間違えられて

記載されたのではないかと思われます。

可重公の記述がここにあるために、可重公が江戸へ上られたことが考えられるかどうか、

あるいは、そのころに江戸大火があったのかどうかについて、もう一度検証が必要です。

徳積善太

ことがわかります。

一つは、金森可重公に献上されたというもの。

これは、池之俣神社に伝わる由緒書きに書いて有るものから来ていると思われます。

そのため、それを基に書かれている当家伝来の掛軸には、可重公となっています。

もう一つは、金森頼直公に献上されたというもの。

丹生川町の神馬橋や、

馬頭様(山桜神社)の案内板などには、そう書かれています。

一般に、こちらの年代が正しいと思われる理由は、池之俣神社の由緒書きの中にある

「其の後また(金森公が後に)江戸へ上られ、或る日大火にして・・・云々」の記述に

ある大火が、宝暦三年の江戸大火であるということからです。

一説には、この江戸に上ったのが、参勤交代のためであるとされ、参勤交代が始まった

のが将軍家光が始めた政策である事から、頼直公ではないか。

また、二代目可重公も四代目頼直公も出雲守を名乗っているために、間違えられて

記載されたのではないかと思われます。

可重公の記述がここにあるために、可重公が江戸へ上られたことが考えられるかどうか、

あるいは、そのころに江戸大火があったのかどうかについて、もう一度検証が必要です。

徳積善太

山桜鹿毛について_神馬橋の記述

旗鉾の対岸を西進すると、河瀬豆腐店の下に出ます。そこには、神馬橋(じんまばし)と云う橋が

あり、そこには、記述がありました。

「古い時代、この村には駿馬が多く朝廷や武将に献上され、村人は

この橋を渡して送り出したことに因んで神馬橋と名づけた。

高山城主金森頼直の愛馬「山桜」はこの地の産と伝えられ、明暦

三年(1657)江戸の大火の際江戸城の百間堀を越え主君を

救ったといわれている。

永年の功により現高山市本町二丁目に山桜神社(馬頭さま)として

祀られ、今では開運・厄除けの馬頭絵馬として有名である。」

となっています。

橋を渡りきった158号線と接するところにも、同じ馬と記述がありました。

さて、ここで、池之俣神社の記述には、二代金森可重となっていましたし、この橋の記述や

他の文献資料には、四代目の金森頼直となっています。

いったい、どちらが正しいのか。

一般に、江戸の大火の時で考えると、頼直の時代となりますし、江戸に参勤交代で行っていた

ものと思われますから、そちらが正しいと思われます。

参勤交代は、三代家光公が始めた制度ですから、そちらが正しいでしょう。

では、関ヶ原の戦いで可重が乗用したとかの記述は、どうなんでしょうか。

これについては、もっとちゃんと調べないといけません。

山桜鹿毛がいつの頃に生きていたのか。謎が深まるばかりです。

徳積善太

あり、そこには、記述がありました。

「古い時代、この村には駿馬が多く朝廷や武将に献上され、村人は

この橋を渡して送り出したことに因んで神馬橋と名づけた。

高山城主金森頼直の愛馬「山桜」はこの地の産と伝えられ、明暦

三年(1657)江戸の大火の際江戸城の百間堀を越え主君を

救ったといわれている。

永年の功により現高山市本町二丁目に山桜神社(馬頭さま)として

祀られ、今では開運・厄除けの馬頭絵馬として有名である。」

となっています。

橋を渡りきった158号線と接するところにも、同じ馬と記述がありました。

さて、ここで、池之俣神社の記述には、二代金森可重となっていましたし、この橋の記述や

他の文献資料には、四代目の金森頼直となっています。

いったい、どちらが正しいのか。

一般に、江戸の大火の時で考えると、頼直の時代となりますし、江戸に参勤交代で行っていた

ものと思われますから、そちらが正しいと思われます。

参勤交代は、三代家光公が始めた制度ですから、そちらが正しいでしょう。

では、関ヶ原の戦いで可重が乗用したとかの記述は、どうなんでしょうか。

これについては、もっとちゃんと調べないといけません。

山桜鹿毛がいつの頃に生きていたのか。謎が深まるばかりです。

徳積善太

山桜鹿毛について_丹生川池之俣神社

さて、池之俣神社はどこにあるのかというと、丹生川の旗鉾の川向こうの場所になります。

158号線を平湯方面に向うと、旗鉾と云う地域があります。その旗鉾郵便局を過ぎてすぐの

橋を渡らずに、左の方向へ行きますと、国道の橋の下をくぐる道があります。

そこをずっといくと、上記のような、取水口があります。

次の橋を渡ったすぐを左に行きます。右に行くと、乗鞍の五色が原へと続きます。

池之俣の入り口。

深い谷の、きれいなせせらぎが流れる沢が続きます。

しばらくいくとだんだん開けて明るくなってきます。

ありました。池之俣の山桜神社。思ったより小さな祠です。ここで、27日にご開帳があります。

ちゃんと、丹生川の文化財の標柱もありました。

もっと奥へ行くと、美しい森林が広がっていました。

帰りに景色のいいところで写真をとりました。左手が旗鉾の部落。写真の右手奥が今回

行った、池之俣の谷です。

徳積善太

158号線を平湯方面に向うと、旗鉾と云う地域があります。その旗鉾郵便局を過ぎてすぐの

橋を渡らずに、左の方向へ行きますと、国道の橋の下をくぐる道があります。

そこをずっといくと、上記のような、取水口があります。

次の橋を渡ったすぐを左に行きます。右に行くと、乗鞍の五色が原へと続きます。

池之俣の入り口。

深い谷の、きれいなせせらぎが流れる沢が続きます。

しばらくいくとだんだん開けて明るくなってきます。

ありました。池之俣の山桜神社。思ったより小さな祠です。ここで、27日にご開帳があります。

ちゃんと、丹生川の文化財の標柱もありました。

もっと奥へ行くと、美しい森林が広がっていました。

帰りに景色のいいところで写真をとりました。左手が旗鉾の部落。写真の右手奥が今回

行った、池之俣の谷です。

徳積善太

山桜鹿毛について_丹生川池之俣神社の縁起2

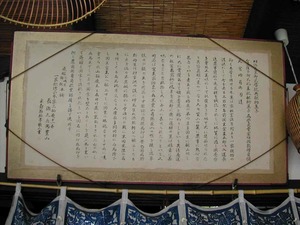

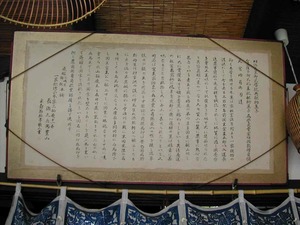

先日見せていただいた、神社の縁起は次の内容です。

こんなに小さな箱に収められています。

「金森可重君乗馬由来

仰飛騨国吉城郡古川馬場仁佐

衛門ニ秘蔵スル馬之角ノ由来ハ天正

十三乙酉年当国一円を領する従四

位下兵部大輔金森長近入道

素玄法印ヨリ第二代出雲守可

重君之時大野郡小八賀郷池之

俣村之山林に一之馬生セリ栗毛ニテ

肩之高五尺余なり山野岩窟林

泉之間を奔する事あたかも鳥の

飛がごとし見る人目を驚し感ぜず

と云ごとなし干時慶長五子年出雲

守可重君鷹狩の為池之俣村到

よるに彼馬山林ヨ利駆け来り君の

御前に出耳を垂れ地に伏して

何かハ物於申たき有様なりしに

君は奇異の思を成し畜生たれ

とも禮ある如し宜すぐ城内へ連れ

帰りれと近士羽根田弥五右衛門山

田平蔵ニ命せられ帰城せらる翌日

馬を召て乗られけるに五御の法

教へずして其妙を得たり可重

大によろこび名づけて山桜と号して

其後濃州関ヶ原戦争の折に

軍馬の功名はかりなし其後また

江戸へ上られ或日大火にして三方は

火海にて一方は堀にして径り百間

斗り也渡らんとせらるに橋なし

爰一策をあけて馬をはけませらるる

一人は馬の尾にすがりて止とすれば

馬は一声高く嘶きて主従四

人をのせて飛鳥の如く彼の堀

を飛越へけりさてハ○ニ主従を

救し其功すくなからずと賞せ

られ帰国の後高山向町と

いへる処に家屋敷を定め彼の

三人の者に羽根田山田の当人を

伺添へ金二十両に十人扶持つつ

を各へ賜ひ山桜を養ハる夫ヨリ

三年を経てか惜馬は死しけり

其髑髏の大ひなる事頭ヨリ

額上に至るまでニ尺五寸余也

数奇代の名馬なり

金森出雲守可重印写

慶長五子年

御馬役人

羽根田弥五右衛門

山田平蔵」

となっています。

丹生川村史によると、次のような伝説として掲載されています。

「金森可重の馬(池之俣)

飛騨一円を領していた金森可重公のとき、池之俣村の山林に一頭の野生の馬がいた。馬は栗毛で

たけは150cm程もあり、山野、若山、泉池の間を走る姿は、あたかも飛ぶ鳥のようであり人々の

目を驚かせていた。

あるとき、可重公が鷹狩に池之俣村へこられた。そのとき彼の馬が山林から駆けてきて、可重公の

御前に、耳をたれ地に伏せて、何か物をいいたいような姿であった。可重公は、畜生である馬でも、

このような礼儀のある態度をとるのをみて驚き、早速場内へ連れ帰れと家来の羽根田弥佐衛門、

山田平蔵に命じた。翌日二人はその馬を高山の城内へ連れて来た。可重公は大いに喜び、この

馬を『山桜』と命名して飼わせた。

江戸にいたころ、ある日大火にあったことがある。三方は火に攻められ、一方は堀で百間もあり、

渡ろうとしても橋はなく、可重は困ったあげく、一策を考えてかの馬を励まして走らせた。三人の

従士を二人は両方の鐙に取り付かせ、あと一人は馬にすがったのを止めようとしたが、そのとき

馬は一声高くいなないて、主従四人を乗せつつ飛鳥のごとく、その堀を飛び越えた。

このようにして、功名をあげた馬は再び帰国して、高山の向町というところに馬屋敷を定め、あの

江戸の大火のとき救われた三人の者に、羽根田・山田の二人を加え、金二十両に十人扶持を

各々へ賜り山桜を飼わせた。

それから三年間を経て、惜しくもその馬は死んだ。その馬の骨は大きく、額の骨の長さだけでも、

ニ尺五寸(約76cm)余もあって、最も奇大な名馬であったという。

巻物一巻と、馬の角一元は池之俣区長の土蔵に納められており、山桜神社の宝物となっている。」

(この文章は、おそらくこの巻物を翻訳したものでしょう。)

徳積善太

こんなに小さな箱に収められています。

「金森可重君乗馬由来

仰飛騨国吉城郡古川馬場仁佐

衛門ニ秘蔵スル馬之角ノ由来ハ天正

十三乙酉年当国一円を領する従四

位下兵部大輔金森長近入道

素玄法印ヨリ第二代出雲守可

重君之時大野郡小八賀郷池之

俣村之山林に一之馬生セリ栗毛ニテ

肩之高五尺余なり山野岩窟林

泉之間を奔する事あたかも鳥の

飛がごとし見る人目を驚し感ぜず

と云ごとなし干時慶長五子年出雲

守可重君鷹狩の為池之俣村到

よるに彼馬山林ヨ利駆け来り君の

御前に出耳を垂れ地に伏して

何かハ物於申たき有様なりしに

君は奇異の思を成し畜生たれ

とも禮ある如し宜すぐ城内へ連れ

帰りれと近士羽根田弥五右衛門山

田平蔵ニ命せられ帰城せらる翌日

馬を召て乗られけるに五御の法

教へずして其妙を得たり可重

大によろこび名づけて山桜と号して

其後濃州関ヶ原戦争の折に

軍馬の功名はかりなし其後また

江戸へ上られ或日大火にして三方は

火海にて一方は堀にして径り百間

斗り也渡らんとせらるに橋なし

爰一策をあけて馬をはけませらるる

一人は馬の尾にすがりて止とすれば

馬は一声高く嘶きて主従四

人をのせて飛鳥の如く彼の堀

を飛越へけりさてハ○ニ主従を

救し其功すくなからずと賞せ

られ帰国の後高山向町と

いへる処に家屋敷を定め彼の

三人の者に羽根田山田の当人を

伺添へ金二十両に十人扶持つつ

を各へ賜ひ山桜を養ハる夫ヨリ

三年を経てか惜馬は死しけり

其髑髏の大ひなる事頭ヨリ

額上に至るまでニ尺五寸余也

数奇代の名馬なり

金森出雲守可重印写

慶長五子年

御馬役人

羽根田弥五右衛門

山田平蔵」

となっています。

丹生川村史によると、次のような伝説として掲載されています。

「金森可重の馬(池之俣)

飛騨一円を領していた金森可重公のとき、池之俣村の山林に一頭の野生の馬がいた。馬は栗毛で

たけは150cm程もあり、山野、若山、泉池の間を走る姿は、あたかも飛ぶ鳥のようであり人々の

目を驚かせていた。

あるとき、可重公が鷹狩に池之俣村へこられた。そのとき彼の馬が山林から駆けてきて、可重公の

御前に、耳をたれ地に伏せて、何か物をいいたいような姿であった。可重公は、畜生である馬でも、

このような礼儀のある態度をとるのをみて驚き、早速場内へ連れ帰れと家来の羽根田弥佐衛門、

山田平蔵に命じた。翌日二人はその馬を高山の城内へ連れて来た。可重公は大いに喜び、この

馬を『山桜』と命名して飼わせた。

江戸にいたころ、ある日大火にあったことがある。三方は火に攻められ、一方は堀で百間もあり、

渡ろうとしても橋はなく、可重は困ったあげく、一策を考えてかの馬を励まして走らせた。三人の

従士を二人は両方の鐙に取り付かせ、あと一人は馬にすがったのを止めようとしたが、そのとき

馬は一声高くいなないて、主従四人を乗せつつ飛鳥のごとく、その堀を飛び越えた。

このようにして、功名をあげた馬は再び帰国して、高山の向町というところに馬屋敷を定め、あの

江戸の大火のとき救われた三人の者に、羽根田・山田の二人を加え、金二十両に十人扶持を

各々へ賜り山桜を飼わせた。

それから三年間を経て、惜しくもその馬は死んだ。その馬の骨は大きく、額の骨の長さだけでも、

ニ尺五寸(約76cm)余もあって、最も奇大な名馬であったという。

巻物一巻と、馬の角一元は池之俣区長の土蔵に納められており、山桜神社の宝物となっている。」

(この文章は、おそらくこの巻物を翻訳したものでしょう。)

徳積善太

山桜鹿毛について_丹生川池之俣神社の縁起

先日、池之俣神社で、7年ぶりの神事が営まれる事を知り、早速、中村総代さんを

ご紹介いただきました。

今度の7年ぶりの神事は、今年9月27日(日)に丹生川の池之俣神社で開催されます。

ご神体の角をご披露されるそうです。

7年前のときの神事の様子。

神官が祝詞を読まれ神事を行なわれました。

崇敬者に、池之俣神社の縁起が読まれました。

ご神体は、中央の厨子に納められていて、皆さんに公開されました。

その、縁起のコピーを見せていただきました。これについては明日公開します。

徳積善太

ご紹介いただきました。

今度の7年ぶりの神事は、今年9月27日(日)に丹生川の池之俣神社で開催されます。

ご神体の角をご披露されるそうです。

7年前のときの神事の様子。

神官が祝詞を読まれ神事を行なわれました。

崇敬者に、池之俣神社の縁起が読まれました。

ご神体は、中央の厨子に納められていて、皆さんに公開されました。

その、縁起のコピーを見せていただきました。これについては明日公開します。

徳積善太

山桜鹿毛について_我家に伝わるお話

幣舗の家伝額に次のような表記があります。

明治天皇御大婚御祝典献納菓子

今上陛下御大礼奉祝献納菓子 名誉大賞金杯拾数種受領

元宮内省御用達

仰も、名誉を博せる本菓は、家祖享保年間より一家独伝の遺法にして、今を去る300年前

国主金森五郎八入道長近公、農事奨励のため豆種を試作されしに地質に適し、滋養分多量

又美味にして収穫多きを以て大に奨励せられたり。

其節飛騨八景の一なる久々望山の麓に農事に熱心な甚吉というものあり。ある時豆の木の

まま国主に献上せしに大に賞賛ありて姓を青豆と賜りしという。

其後茶道の祖金森宗和公風月を京都に楽み飛騨の豆は非常に美味なることを称揚し大に

世上に表せらりたりという。

又容器は金森家伝来の名器雲山肩衝茶入の形を模し渋草焼及びブ力缶を容器とす。

弊舗の商標馬印は昔当国大野郡丹生川村字池の俣に神馬生まれ源頼朝公へ献上したるに

之を佐々木高綱に賜わり宇治川の戦に重用先陣の名を残したる名馬池月之なり。又慶長年間

同村に白馬降下し国主金森公へ献上せしに国富の瑞兆なりとて大に嘆賞せられ山桜鹿毛と

名付け直に乗馬とされた。

右の如く名馬出しにより国字を斐太とありしを飛ぶ馬と書いて飛騨と国字を改称されたという

国名に因み左馬印を附し農商務省商標登録権を得て使用す。

飛騨三嶋豆・錦榧本舗

一家独伝正本家三柏庵十一世 長瀬久兵衛豊山

米寿翁柏亭敬人書」

此れを書かれた人は、私の曾祖父の弟で、厚生省に勤務 年金を作ったといわれる

長瀬恒蔵大叔父です。私が小さい時(2歳の時)にうちに滞在されて書かれました。

そういったこともあり、私の曾祖父が求めた「山桜鹿毛」の画像がこの2枚です。

昨日もお話しましたが、私が小学校6年生の時に父に他界され、小さな子供を養育するための

費用を捻出するために、故田中真策氏が、この絵を基に版画を作ってくださって発売したのが、

真工芸さんで発売されている版画の絵馬です。

そういった2つの意味があって、私にとって山桜鹿毛は特別な馬なんです。

大変恩義になりました。

そこで、今度 平成21年9月27日午後2時より、7年ぶりのご開帳が池之俣神社にて行なわれるとの

ことで、中村総代さんにお願いして、この掛軸を初めて 本殿に掛けさせて頂く事になりました。

もし、実物をご覧になりたい方がありましたら、池之俣神社にお越し下さい。

徳積善太

明治天皇御大婚御祝典献納菓子

今上陛下御大礼奉祝献納菓子 名誉大賞金杯拾数種受領

元宮内省御用達

仰も、名誉を博せる本菓は、家祖享保年間より一家独伝の遺法にして、今を去る300年前

国主金森五郎八入道長近公、農事奨励のため豆種を試作されしに地質に適し、滋養分多量

又美味にして収穫多きを以て大に奨励せられたり。

其節飛騨八景の一なる久々望山の麓に農事に熱心な甚吉というものあり。ある時豆の木の

まま国主に献上せしに大に賞賛ありて姓を青豆と賜りしという。

其後茶道の祖金森宗和公風月を京都に楽み飛騨の豆は非常に美味なることを称揚し大に

世上に表せらりたりという。

又容器は金森家伝来の名器雲山肩衝茶入の形を模し渋草焼及びブ力缶を容器とす。

弊舗の商標馬印は昔当国大野郡丹生川村字池の俣に神馬生まれ源頼朝公へ献上したるに

之を佐々木高綱に賜わり宇治川の戦に重用先陣の名を残したる名馬池月之なり。又慶長年間

同村に白馬降下し国主金森公へ献上せしに国富の瑞兆なりとて大に嘆賞せられ山桜鹿毛と

名付け直に乗馬とされた。

右の如く名馬出しにより国字を斐太とありしを飛ぶ馬と書いて飛騨と国字を改称されたという

国名に因み左馬印を附し農商務省商標登録権を得て使用す。

飛騨三嶋豆・錦榧本舗

一家独伝正本家三柏庵十一世 長瀬久兵衛豊山

米寿翁柏亭敬人書」

此れを書かれた人は、私の曾祖父の弟で、厚生省に勤務 年金を作ったといわれる

長瀬恒蔵大叔父です。私が小さい時(2歳の時)にうちに滞在されて書かれました。

そういったこともあり、私の曾祖父が求めた「山桜鹿毛」の画像がこの2枚です。

昨日もお話しましたが、私が小学校6年生の時に父に他界され、小さな子供を養育するための

費用を捻出するために、故田中真策氏が、この絵を基に版画を作ってくださって発売したのが、

真工芸さんで発売されている版画の絵馬です。

そういった2つの意味があって、私にとって山桜鹿毛は特別な馬なんです。

大変恩義になりました。

そこで、今度 平成21年9月27日午後2時より、7年ぶりのご開帳が池之俣神社にて行なわれるとの

ことで、中村総代さんにお願いして、この掛軸を初めて 本殿に掛けさせて頂く事になりました。

もし、実物をご覧になりたい方がありましたら、池之俣神社にお越し下さい。

徳積善太