HOME › 飛騨の戦国時代(姉小路~三木~金森長近など)

小谷の墓碑供養

先日、小谷(宮川町小谷)の供養碑の法要があり、お邪魔してきました。

この場所は、井之口さんの所有の土地にあるもので、小谷村(廃村)になった

ために、そこにあった火葬場跡に南無阿弥陀仏の石碑を建てて、6年ほど前から

毎年供養をされています。

小谷では、真宗寺門徒が5件。専勝寺門徒が8件あったことで、この南無阿弥陀仏の

石碑の建立となったそうです。

昨年、姉小路と廣瀬のイベントをやったことがご縁で、導師に東等寺の竹田師に

依頼をしたことから、私も法要に参加してほしいということで参加させていただき

ました。

お経のあと、東等寺と姉小路の関係についてや、王塚古墳についてなど、

竹田さんがお話をされました。

徳積善太

この場所は、井之口さんの所有の土地にあるもので、小谷村(廃村)になった

ために、そこにあった火葬場跡に南無阿弥陀仏の石碑を建てて、6年ほど前から

毎年供養をされています。

小谷では、真宗寺門徒が5件。専勝寺門徒が8件あったことで、この南無阿弥陀仏の

石碑の建立となったそうです。

昨年、姉小路と廣瀬のイベントをやったことがご縁で、導師に東等寺の竹田師に

依頼をしたことから、私も法要に参加してほしいということで参加させていただき

ました。

お経のあと、東等寺と姉小路の関係についてや、王塚古墳についてなど、

竹田さんがお話をされました。

徳積善太

廣瀬兵庫の屋敷跡

三木に追われ滋賀に来たのはどうやら本当だったようです!

安養寺・安寧寺跡の探検14_渡辺家の墓地

このところずっと安養寺・安寧寺跡を探検したことをレポートしてまいりましたが、

ようやくこれで最後となります。

前回お伝えした、安養寺や安寧寺を庇護してきていた江戸時代中期の名家 渡辺市左衛門家

の墓地が、この金毘羅神社(半田)の鳥居の左側に広がる岡の上にあります。

酒井先生にその場所に連れて行ってもらいました。

大変広い墓地で、たくさんの墓石があります。

中には結構新しいものもありますが、それでも明治時代のものです。

渡辺家の隆盛が見て取れる墓地です。

一番奥のところにある、経塚です。一番手前のところには渡辺紋 三品一が

あります。

酒井先生のお話によると、こうして隆盛を誇ってきた渡辺家もとうとう半田の本家は

跡目がなく絶えてしまったとのことでした。

栄枯盛衰とは言いますが、大変残念なことです。

これで、安養寺・安寧寺探検の記を終わります。

徳積善太

ようやくこれで最後となります。

前回お伝えした、安養寺や安寧寺を庇護してきていた江戸時代中期の名家 渡辺市左衛門家

の墓地が、この金毘羅神社(半田)の鳥居の左側に広がる岡の上にあります。

酒井先生にその場所に連れて行ってもらいました。

大変広い墓地で、たくさんの墓石があります。

中には結構新しいものもありますが、それでも明治時代のものです。

渡辺家の隆盛が見て取れる墓地です。

一番奥のところにある、経塚です。一番手前のところには渡辺紋 三品一が

あります。

酒井先生のお話によると、こうして隆盛を誇ってきた渡辺家もとうとう半田の本家は

跡目がなく絶えてしまったとのことでした。

栄枯盛衰とは言いますが、大変残念なことです。

これで、安養寺・安寧寺探検の記を終わります。

徳積善太

安養寺・安寧寺跡の探検13_半田の墓地

斜度40度ほどもある山道を降りてきたら、そこには、半田の金毘羅神社がありました。

さすがに、膝ががくがくになり、ちょっとここで休憩しました。

金毘羅宮の道を降りて行くと、そこには五輪塔の集団墓地があります。

国府町半田の先祖の墓と題されたお墓ですが、大変立派なお墓です。

時代は、室町時代以前と思われます。

こういった、五輪塔でこのくらいの大きさは、大変立派な方のお墓と思われます。

ここには、木曽義仲の子供が移り住んだという伝説があり、現在の阿多由太神社は

御岳神社。その裏には、隠れたといわれる洞窟。そして、この地域を「木曽垣内」と

いうところから、木曽義仲の伝説があるといわれています。

この話は、『斐太後風土記』にも書いてあります。

お墓には、このような凡字が刻まれていますが、ほとんどのものが、「大日如来」

「阿弥陀如来」などの意味を示すものだそうです。

(つづく)

徳積善太

さすがに、膝ががくがくになり、ちょっとここで休憩しました。

金毘羅宮の道を降りて行くと、そこには五輪塔の集団墓地があります。

国府町半田の先祖の墓と題されたお墓ですが、大変立派なお墓です。

時代は、室町時代以前と思われます。

こういった、五輪塔でこのくらいの大きさは、大変立派な方のお墓と思われます。

ここには、木曽義仲の子供が移り住んだという伝説があり、現在の阿多由太神社は

御岳神社。その裏には、隠れたといわれる洞窟。そして、この地域を「木曽垣内」と

いうところから、木曽義仲の伝説があるといわれています。

この話は、『斐太後風土記』にも書いてあります。

お墓には、このような凡字が刻まれていますが、ほとんどのものが、「大日如来」

「阿弥陀如来」などの意味を示すものだそうです。

(つづく)

徳積善太

安養寺・安寧寺跡の探検12_もうひとつの安養寺跡2

大権現の下には少し広いところがあって、そこには石の観音様と石灯籠があります。

観世音菩薩のようです。

下のところには、「奉順礼西国三十三ヵ所 南無観世音菩薩 奉書写普門品一字一石」

不思議なことに土台に「横川山安養寺」とあります。

これは、経塚ですね。石にお経を書いて埋めた場所と思われます。

向かって左の方には、「吉城郡半田区 横河口四世 渡部市兵衛」とあります。

渡邊か渡部か、問題がありますが、半田の豪農 渡邊家のことと思われます。

「寛文五乙巳 初夏吉日立」と台座に見えます。

先ほどはわかりませんでしたが、観音様の前には、石が埋っていました。

手前には、手水の場所があります。石をくりぬいて作ってあります。

その場所は、結構広い場所です。

(つづく)

徳積善太

観世音菩薩のようです。

下のところには、「奉順礼西国三十三ヵ所 南無観世音菩薩 奉書写普門品一字一石」

不思議なことに土台に「横川山安養寺」とあります。

これは、経塚ですね。石にお経を書いて埋めた場所と思われます。

向かって左の方には、「吉城郡半田区 横河口四世 渡部市兵衛」とあります。

渡邊か渡部か、問題がありますが、半田の豪農 渡邊家のことと思われます。

「寛文五乙巳 初夏吉日立」と台座に見えます。

先ほどはわかりませんでしたが、観音様の前には、石が埋っていました。

手前には、手水の場所があります。石をくりぬいて作ってあります。

その場所は、結構広い場所です。

(つづく)

徳積善太

安養寺・安寧寺跡の探検11_もうひとつの安養寺跡

お食事中の方、すいません。途中に鹿のふんがありました。こんなところまで

来ているんですね・

画面ではわかりにくいですが、斜度40度はあろうかという場所を、立木につかまり

ながら降りて行きました。

下山中に酒井先生が面白いことをおっしゃいました。

「実は、安養寺跡は、この下にもあるんだ。」

それに大門さんが答えました。

「あれ、先生。安養寺跡は、国府町史には桐谷側にあるって書いてありましたよ。」

酒井先生は、

「実は、この下に安養寺の物と思われる石碑があるんや。どっちが本当に安養寺だった

のかわからんのや。」

ということで、そこの場所を訪問しました。

「奉納請大神宮 秋葉山大権現 金毘羅大権現 妙義山大権現 請神」の文字が

見えます。

裏に回ってみると、「奉意天下太平国土安穏五穀豊穣」という文字が

書かれています。

下の方には、「半田村 渡邊○○」ちょっと下の方が読めません。

左の方には、「當家安全子孫繁栄衆悉祈願成就」

もう少し左には「干時安永三午年九月吉日」とあります。

手前の方には、石灯籠がありました。

(つづく)

徳積善太

来ているんですね・

画面ではわかりにくいですが、斜度40度はあろうかという場所を、立木につかまり

ながら降りて行きました。

下山中に酒井先生が面白いことをおっしゃいました。

「実は、安養寺跡は、この下にもあるんだ。」

それに大門さんが答えました。

「あれ、先生。安養寺跡は、国府町史には桐谷側にあるって書いてありましたよ。」

酒井先生は、

「実は、この下に安養寺の物と思われる石碑があるんや。どっちが本当に安養寺だった

のかわからんのや。」

ということで、そこの場所を訪問しました。

「奉納請大神宮 秋葉山大権現 金毘羅大権現 妙義山大権現 請神」の文字が

見えます。

裏に回ってみると、「奉意天下太平国土安穏五穀豊穣」という文字が

書かれています。

下の方には、「半田村 渡邊○○」ちょっと下の方が読めません。

左の方には、「當家安全子孫繁栄衆悉祈願成就」

もう少し左には「干時安永三午年九月吉日」とあります。

手前の方には、石灯籠がありました。

(つづく)

徳積善太

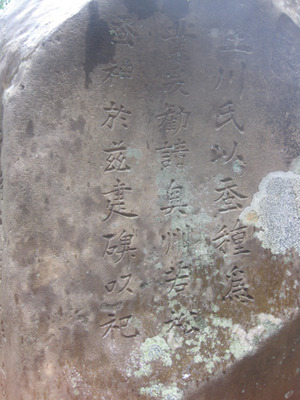

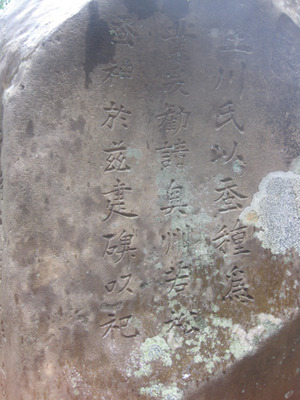

安養寺・安寧寺跡の探検10_土川家の石碑

帰りは、着た道を途中まで戻り、途中から半田方面に向けておりました。

写真ではわかりませんが、斜度40度くらいあるものすごい急斜面でした。

途中で、酒井先生が「高山の土川家の設置した石碑がある」とのことで、

石碑のある場所に行きました。

「正一位蚕養国大明神」の文字が見えます。

養蚕の神様のようです。

裏側には「干時 天明二壬寅歳 三月吉日 願主 高山 土川藤治郎嘉里」

となっています。

三之町の旦那衆 土川家の先祖のようです。養蚕で大もうけをした家柄

だったようです。

「土川氏以蚕種為 業爰勧請奥州若松 蚕神於茲建碑叺祀」とあります。

奥州会津若松から蚕の種を仕入れていたことがわかります。

台座には「横川山」と書いてありました。

(つづく)

徳積善太

写真ではわかりませんが、斜度40度くらいあるものすごい急斜面でした。

途中で、酒井先生が「高山の土川家の設置した石碑がある」とのことで、

石碑のある場所に行きました。

「正一位蚕養国大明神」の文字が見えます。

養蚕の神様のようです。

裏側には「干時 天明二壬寅歳 三月吉日 願主 高山 土川藤治郎嘉里」

となっています。

三之町の旦那衆 土川家の先祖のようです。養蚕で大もうけをした家柄

だったようです。

「土川氏以蚕種為 業爰勧請奥州若松 蚕神於茲建碑叺祀」とあります。

奥州会津若松から蚕の種を仕入れていたことがわかります。

台座には「横川山」と書いてありました。

(つづく)

徳積善太

安養寺・安寧寺跡の探検9_加藤家の金毘羅様

さあ、いよいよ加藤家の金毘羅様を探しました。

頂上について、しばらく探しましたが、頂上から北に行ったところに、少し

広まったところがありました。そこに、ちゃんと金毘羅様がお祭りされて

おりました。

この石碑です。

拡大写真です。「金毘羅大権現」の文字が見えます。

実は、この山の下に、半田の金毘羅神社。そして阿多由太神社にも金毘羅様

が合祀されています。おそらく、この金毘羅様…大権現というくらいですから、

おそらく奥の院か。ロマンが広がります。

酒井先生に榊をとってきていただき、お神酒をささげ、するめと菓子をお供えして

お参りをさせていただきました。

金平糖がなかったので、ラムネをお供えして、ちゃんと鳥などが食べれるように

配慮しました。お供えは、少しは自然に帰すのが流儀だそうです。

裏面には「木曽垣内村 願主 藤原政春」の文字がありました。

木曽垣内の加藤家の祖先だそうですが、いつ頃の人か不明であるとのこと。

大きさがわからないので、酒井先生に横に立っていただきました。

同行者は、私と、大門さんです。

加藤さんのために、証拠写真。

ちゃんと、お供えを致しました。加藤君、よろしくですう。

よく見ると、祭壇のように土盛りがされているんですね。

石碑の周辺の写真です。

頂上からは、三日町砦から山崎城。そして、中山砦、牛追砦まですべて見渡せる

景観でした。こうやって広瀬氏の砦を監視したのでしょうか?

以上、加藤家の金毘羅大権現でした。

明後日からは、下りに入ります。

(つづく)

徳積善太

頂上について、しばらく探しましたが、頂上から北に行ったところに、少し

広まったところがありました。そこに、ちゃんと金毘羅様がお祭りされて

おりました。

この石碑です。

拡大写真です。「金毘羅大権現」の文字が見えます。

実は、この山の下に、半田の金毘羅神社。そして阿多由太神社にも金毘羅様

が合祀されています。おそらく、この金毘羅様…大権現というくらいですから、

おそらく奥の院か。ロマンが広がります。

酒井先生に榊をとってきていただき、お神酒をささげ、するめと菓子をお供えして

お参りをさせていただきました。

金平糖がなかったので、ラムネをお供えして、ちゃんと鳥などが食べれるように

配慮しました。お供えは、少しは自然に帰すのが流儀だそうです。

裏面には「木曽垣内村 願主 藤原政春」の文字がありました。

木曽垣内の加藤家の祖先だそうですが、いつ頃の人か不明であるとのこと。

大きさがわからないので、酒井先生に横に立っていただきました。

同行者は、私と、大門さんです。

加藤さんのために、証拠写真。

ちゃんと、お供えを致しました。加藤君、よろしくですう。

よく見ると、祭壇のように土盛りがされているんですね。

石碑の周辺の写真です。

頂上からは、三日町砦から山崎城。そして、中山砦、牛追砦まですべて見渡せる

景観でした。こうやって広瀬氏の砦を監視したのでしょうか?

以上、加藤家の金毘羅大権現でした。

明後日からは、下りに入ります。

(つづく)

徳積善太