HOME › 徳本上人について

徳本上人の揮毫碑を探して(神岡編)谷_東林寺

徳本上人の石碑を探して、谷・中山地区(神岡町)にいってきました。

しかし、なかなかそこに「南無阿弥陀仏」の揮毫碑を見つけることはできませんでした。

一応、浄土宗の関係ということで、谷の東林寺にも行ってみました。

ここは、現在は無住となっており、高山の大雄寺様が管理をされております。

近くには、「撞王神社」という珍しい名前の神社がありました。この由緒はまた調べてみたいと思います。

神社の前には大変気になる石碑がありました。これは何のお像でしょうか。

東林寺の前に、「南無阿弥陀仏」の石碑がありました。しかしこれは、徳本上人のものでは

ありませんでした。天保年間に総代さんたちによって建立されたとあります。

その隣に、上人塚があります。開基の方の塚です。

調べてみますと、現在の大雄寺住職で40世になります。しかし、「創建については明らかにされて

おらず、越中国新川郡東猪谷の宝樹寺の末寺で、もと平僧地の草庵であったという。

享保年中に中興の祖とされる天龍の時、寺号を授けられ、東林寺と号した」

(『寺院風土記』)とあります。

残念ながら、徳本上人に関するものは見つけることができませんでした。

徳積善太

しかし、なかなかそこに「南無阿弥陀仏」の揮毫碑を見つけることはできませんでした。

一応、浄土宗の関係ということで、谷の東林寺にも行ってみました。

ここは、現在は無住となっており、高山の大雄寺様が管理をされております。

近くには、「撞王神社」という珍しい名前の神社がありました。この由緒はまた調べてみたいと思います。

神社の前には大変気になる石碑がありました。これは何のお像でしょうか。

東林寺の前に、「南無阿弥陀仏」の石碑がありました。しかしこれは、徳本上人のものでは

ありませんでした。天保年間に総代さんたちによって建立されたとあります。

その隣に、上人塚があります。開基の方の塚です。

調べてみますと、現在の大雄寺住職で40世になります。しかし、「創建については明らかにされて

おらず、越中国新川郡東猪谷の宝樹寺の末寺で、もと平僧地の草庵であったという。

享保年中に中興の祖とされる天龍の時、寺号を授けられ、東林寺と号した」

(『寺院風土記』)とあります。

残念ながら、徳本上人に関するものは見つけることができませんでした。

徳積善太

万人講の石碑8_善光寺の徳本上人碑

先日、善光寺にある「徳本上人碑」について、お知らせしましたが、かつてここに

徳本上人の石碑があったというお話がありました。

角竹先生の記述より

「(8)徳本上人念仏供養碑

徳本上人の俗姓は田伏氏、紀伊の国大徳である。江戸一行院に住んだ。文化従三年(139年前)8月、

高山大雄寺の招きに応じて来錫した。参詣者群集越中からも来た。

念仏供養碑高山では大雄寺・万人講・古川町・舟津町(三か所)・益田郡宮地村に建っている。

万人講のものは明治中期善光寺に移った事前述の通りである。文政元年遷化した。「紙魚のやとり」に

委して記してある。刑場内には許されないということで、刑場の極ぐ近くに建てたように文献に記してある。」

となっています。

この石碑が、どうして万人講に設置されることになったのか。また、どうして万人講から移されて

八軒町に移転されたのかについては、面白い記事を見つけました。

昭和40年代に出版された『日の出新聞』に「町内風土記 八軒町の記」があり、そちらには、

おそらく社主の方が御調べになったのでしょう。面白い内容が載せられていました。

「高山町内風土記 八軒町の巻

高山に残っている 名号石塔の縁起

▽…徳本上人は紀伊国の人、江戸に一行院を開いて住した浄土宗近世の大徳であった念仏百万遍を

日課として精進し昼夜寝ず。一日の食事はソバ粉を五勺から一合カヤの実などで、飯喰べなかった。

晩年は諸国の民を教化して、万人から帰依された。

文政元年(1818)入寂したが辞世にー

仮の宿帰らでならぬ我が国へ 選れし人を哀れにぞ思う。

別れても又あろことの遠からず しばしまどろむ夢の世なれば

文化13年(1816)信濃の国から入国し、益田郡を経て高山へ来た。

7月14日から3日間、大雄寺で本堂の正面縁側に高座を設けて、朝、昼、晩の三度、念信や談義(説教)

を行ったが、参り衆は、国内、わけても八賀筋や高原郷からは一家を挙げ、隣近所交替でみな集り、

はるばる越中の国からもやって来て聴聞したが、群衆は本堂外にもあふれ出た。

このため高山の町では豆腐や菓子がみんな売り切れる騒ぎだった。

18日から3日間続け、22日を休んで、23.4日と談義が重ねられた。

大雄寺に「南無阿弥陀仏」の名号を刻む石塔を建てることになり徳本上人に染筆、供養してもらうべく、

翌24日、松倉山から大持ひきが行われ、このため人出は数万にも上った。

巨石は花里で沼田へ落ち込んだので、高山総組内はもとより、近郷近在からも残らず繰り出して、

夜になると高張提灯たいまつ、かがり火など数知れぬありさまだった。

翌翌26日明けがたに、ひき上げ、天満森横町(いまの川原町形橋詰北)までひいた。

27日の朝までに、かぢ橋へひいて、夕暮れになって大雄寺下までひき、その夜、ようやく裏門から

ひき入れた。

上人は直ちに名号石の供養に当って、28日の未明に出発、古川で法座に臨み、長谷川屋で昼食を

すまして落合に泊まり、越中の国へ赴いた。

滞留10日間のうち、法座5日間の散銭が65貫文、金銀銭(銅)封じて寺納30両余りあった。上人染筆の

石塔は文化15年2月成就。3月17日、8日に開眼され銘に文化13年8月28日とある。

▽…大雄寺では桐生万人講の仕置場(死刑場)へも上人染筆の名号石塔を建てる計画を立て、郡代

御役所へ願い出ていたところ、幕府勘定奉行所からの指示で、文政2年正月「相成らざるむね」と願書が

却下された。その理由内意を聞くに浄土宗は将軍家の宗門、お仕置場に南無阿弥陀仏の名号石塔は

遠慮するがよいというだけである。

勘定奉行所ではいろいろ学者に検討させたが、べつに制禁された前例はない。

京都御仕置場の日の岡に六字名号の石塔があるが、しかし関東では鈴ヶ森や小塚原にもない。

ここで新例を作ることは旧例を破ることになり、要するに旧例を破ることは権力の土台骨をゆすぶること

になるわけで、町人百姓の新興勢力に対しての恐怖心が幕府官僚に潜在しているのであった。

文政4年2月、大雄寺では改めて出願、万人講御仕置場の外ならばというので名号石塔が建てられた。」

この石碑も、昭和時代になって、道路の部広めなどがあり、結果的に浄土宗に関わる寺院に

戻した方がよいということになって、大雄寺の子院 善光寺に移されたというわけである。

徳積善太

徳本上人の石碑があったというお話がありました。

角竹先生の記述より

「(8)徳本上人念仏供養碑

徳本上人の俗姓は田伏氏、紀伊の国大徳である。江戸一行院に住んだ。文化従三年(139年前)8月、

高山大雄寺の招きに応じて来錫した。参詣者群集越中からも来た。

念仏供養碑高山では大雄寺・万人講・古川町・舟津町(三か所)・益田郡宮地村に建っている。

万人講のものは明治中期善光寺に移った事前述の通りである。文政元年遷化した。「紙魚のやとり」に

委して記してある。刑場内には許されないということで、刑場の極ぐ近くに建てたように文献に記してある。」

となっています。

この石碑が、どうして万人講に設置されることになったのか。また、どうして万人講から移されて

八軒町に移転されたのかについては、面白い記事を見つけました。

昭和40年代に出版された『日の出新聞』に「町内風土記 八軒町の記」があり、そちらには、

おそらく社主の方が御調べになったのでしょう。面白い内容が載せられていました。

「高山町内風土記 八軒町の巻

高山に残っている 名号石塔の縁起

▽…徳本上人は紀伊国の人、江戸に一行院を開いて住した浄土宗近世の大徳であった念仏百万遍を

日課として精進し昼夜寝ず。一日の食事はソバ粉を五勺から一合カヤの実などで、飯喰べなかった。

晩年は諸国の民を教化して、万人から帰依された。

文政元年(1818)入寂したが辞世にー

仮の宿帰らでならぬ我が国へ 選れし人を哀れにぞ思う。

別れても又あろことの遠からず しばしまどろむ夢の世なれば

文化13年(1816)信濃の国から入国し、益田郡を経て高山へ来た。

7月14日から3日間、大雄寺で本堂の正面縁側に高座を設けて、朝、昼、晩の三度、念信や談義(説教)

を行ったが、参り衆は、国内、わけても八賀筋や高原郷からは一家を挙げ、隣近所交替でみな集り、

はるばる越中の国からもやって来て聴聞したが、群衆は本堂外にもあふれ出た。

このため高山の町では豆腐や菓子がみんな売り切れる騒ぎだった。

18日から3日間続け、22日を休んで、23.4日と談義が重ねられた。

大雄寺に「南無阿弥陀仏」の名号を刻む石塔を建てることになり徳本上人に染筆、供養してもらうべく、

翌24日、松倉山から大持ひきが行われ、このため人出は数万にも上った。

巨石は花里で沼田へ落ち込んだので、高山総組内はもとより、近郷近在からも残らず繰り出して、

夜になると高張提灯たいまつ、かがり火など数知れぬありさまだった。

翌翌26日明けがたに、ひき上げ、天満森横町(いまの川原町形橋詰北)までひいた。

27日の朝までに、かぢ橋へひいて、夕暮れになって大雄寺下までひき、その夜、ようやく裏門から

ひき入れた。

上人は直ちに名号石の供養に当って、28日の未明に出発、古川で法座に臨み、長谷川屋で昼食を

すまして落合に泊まり、越中の国へ赴いた。

滞留10日間のうち、法座5日間の散銭が65貫文、金銀銭(銅)封じて寺納30両余りあった。上人染筆の

石塔は文化15年2月成就。3月17日、8日に開眼され銘に文化13年8月28日とある。

▽…大雄寺では桐生万人講の仕置場(死刑場)へも上人染筆の名号石塔を建てる計画を立て、郡代

御役所へ願い出ていたところ、幕府勘定奉行所からの指示で、文政2年正月「相成らざるむね」と願書が

却下された。その理由内意を聞くに浄土宗は将軍家の宗門、お仕置場に南無阿弥陀仏の名号石塔は

遠慮するがよいというだけである。

勘定奉行所ではいろいろ学者に検討させたが、べつに制禁された前例はない。

京都御仕置場の日の岡に六字名号の石塔があるが、しかし関東では鈴ヶ森や小塚原にもない。

ここで新例を作ることは旧例を破ることになり、要するに旧例を破ることは権力の土台骨をゆすぶること

になるわけで、町人百姓の新興勢力に対しての恐怖心が幕府官僚に潜在しているのであった。

文政4年2月、大雄寺では改めて出願、万人講御仕置場の外ならばというので名号石塔が建てられた。」

この石碑も、昭和時代になって、道路の部広めなどがあり、結果的に浄土宗に関わる寺院に

戻した方がよいということになって、大雄寺の子院 善光寺に移されたというわけである。

徳積善太

徳本上人の揮毫碑10_古川の揮毫碑

先日、まちの博物館の角竹文庫に行き、徳本上人の資料を拝見してまいりました。

その中に、古川の上人塚にその揮毫があることを指し示す資料がありました。

「角竹文庫史料(徳本上人1)

葉書 徳本の章の念仏碑について 古川町 石原大助

謹啓 愈々御清祥の段 蕓賀の至り

に存じま寿 扨過日御尋ねに

なりました徳本和尚の念仏碑は

役場の西側にある上人塚(快存塚)

と称する墓所にありました。

右 甚だおくれて申訳ありません。手おくれ

と思いますが一寸 御蔭様で私も勉強が出来ました。

御清祥を御祈り申しま寿。 早々」

上人塚と言えば、古川の瀬戸川を作ったという快存上人をおまつりした塚です。

早速、上人塚の管理をして見える古川の市中の会長さんにお電話し、その存在を確認しましたが、

「いやあ、そういうものがあったかどうか、わからない」ということでしたので、現地に行って確認を

してきました。

上人塚は、古川の祭り広場の「飛騨の匠文化館」の前にあります。

快存上人を祀ったといわれる上人塚

その後のところに、徳本上人の石碑がありました。

最近、この上人塚は地元の人たちによって整備されましたが、ちゃんと引き続き徳本

上人の石碑も守られていました。

拡大して見ると、「南無阿弥陀仏 徳本」と刻んでありました。

徳積善太

その中に、古川の上人塚にその揮毫があることを指し示す資料がありました。

「角竹文庫史料(徳本上人1)

葉書 徳本の章の念仏碑について 古川町 石原大助

謹啓 愈々御清祥の段 蕓賀の至り

に存じま寿 扨過日御尋ねに

なりました徳本和尚の念仏碑は

役場の西側にある上人塚(快存塚)

と称する墓所にありました。

右 甚だおくれて申訳ありません。手おくれ

と思いますが一寸 御蔭様で私も勉強が出来ました。

御清祥を御祈り申しま寿。 早々」

上人塚と言えば、古川の瀬戸川を作ったという快存上人をおまつりした塚です。

早速、上人塚の管理をして見える古川の市中の会長さんにお電話し、その存在を確認しましたが、

「いやあ、そういうものがあったかどうか、わからない」ということでしたので、現地に行って確認を

してきました。

上人塚は、古川の祭り広場の「飛騨の匠文化館」の前にあります。

快存上人を祀ったといわれる上人塚

その後のところに、徳本上人の石碑がありました。

最近、この上人塚は地元の人たちによって整備されましたが、ちゃんと引き続き徳本

上人の石碑も守られていました。

拡大して見ると、「南無阿弥陀仏 徳本」と刻んでありました。

徳積善太

徳本上人の美濃教化_その6(完)

生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「十、あとがき

徳本上人が立ち寄った寺院をたよりに徳本名号碑の調査をし、美濃教化の足跡を巡ってみると、

興味深いことにいろいろ気づいた。

当然のことながら徳本上人が立ち寄った寺院は、おもに浄土宗であった。

尼寺に派立寄った形跡はないが、浄土宗には尼寺が実に多く、そこにも徳本上人の足跡が残され

ている。新月の千休寺にある徳本名号塔がそれであり、その台座に知るさた「釈帰源・即往」と、無縫塔

の台座の「釈浄願・尼妙順・尼妙蓮」の法名は念仏講員に浄土宗以外の熱心な信者もいたことを伺わせ

ている。

新月の千休寺や城田寺の善光教会の尼寺では、現在もなお地区住民や禅宗の檀家の人々も維持

管理に当たっている。

この二カ寺には尼僧の成り手がなく無住の寺となっている。尼寺の多くは住職がなく、危機に瀕している。

無縫塔の塔身に徳本名号を刻んで建立されているものは何基かあったが、羽島市長間の法恩寺で

徳本名号を中心に左右に夫婦の法名を刻んだ墓石を発見した。現在の墓石は正面に名号を刻んだもの

が一般的であるが、このころから墓石に名号を刻むことが始まったのではなかろうか。

これからも徳本名号碑などの調査を続けていきたいと思っている。

徳本上人が美濃教化に立ち寄った大垣市の大運寺。

日本一大きいと言われている徳本名号碑のある高山市の大雄寺。

徳本上人のもっとも有力な後継者であった徳住が開山した岡崎市の九品院。

徳本上人が中興し、上人の墓地がある東京・小石川の一行院などが今後、訪問したい寺院である。

また、岐阜県内に徳本名号碑が何基存在するか、徳本名号軸が何幅現存するのか、その分布は地域の

念仏信仰の厚さと広がりの証であり、興味深いことである。

最後に、貴重な資料を拝見させて下さいました関係寺院の方々と、既に徳本上人を調査研究し、いろいろ

ご指導下さった北方の浅野竹三郎さん、徳本名号碑の所在をご教示して下さった、岐阜市歴史博物館や

浄土宗寺院の皆様方に深く感謝を申し上げる。

注

1 「徳本行者全集」全六巻、大正大学。戸松啓真、阿川文正、大谷旭雄、田中祥雄、後藤尚孝編、

山喜房出版、昭和五十~五十五年刊

2 徳本上人の出家は、二十六歳と遅く諸所に草庵を結び、木食草衣長髪で高声念仏、苦修練行

すること多年、僅かに阿弥陀経の句読しか習わず、宗義を学ばずして、おのずから念仏の教えの

要諦をえたと言う。

文化十一年(一八一四)に浄土宗の大本山である増上寺典海の招きで江戸に進出し、小石川の一行院を再興した。

3 「日本石仏図典」図書刊行会出版

4 念仏講は念仏を行う信者のグループの会合で、毎月かわるがわる当番となり、その家に信者の人々が

集まって念仏を勤めた。

後には、その講に属する者が毎月掛け金をして、講中の者が死亡した場合の弔慰金にしたり、会食の

費用などにあて、後に頼母子講の形に変った。

5 百万遍の始まりは、元弘元年(一三三一)に疫病が流行したとき、京都・知恩院八世の善阿上人が

百万遍念仏を唱えたことと言われている。

浄土宗寺院で善男善女が一堂に会し、環坐して百八願またはその倍数の数珠を繰り、異口同音に

念仏を高唱し、追善供養を行うところがある。

6 岐阜新聞、平成十三年一月十九日付の記事

7 勝尾寺(大阪府箕面市勝尾寺)、高野山真言宗の西国二十三番札所で、勝ち運の寺として信仰されて

いる。境内の二階堂は鎌倉期に法然上人が四年間滞在され、念仏三昧に入られたところである。

8 「教区誌」浄土宗岐阜地区編 昭和五十五年刊行

9 加納藩士田辺政六親子三代の日誌「田辺氏見聞録」から

八月廿一日徳本聖人岐阜誓願寺え御越由ニて、当町西方寺欣浄寺え御立寄、十念ヲ授被申候、

誠ニ其聞誉日本ヲゆるがセられ候ヘハ、筆紙之及ぶ所ニあらず、正真生仏と取沙汰まちまち成り、

六十有余ニ相見ゆる也

10 「鎌倉の仏教」貫達人・石井進編、有隣堂刊

11 「わが町の歴史・岐阜」高牧實著、文一総合出版

図版注

図版1 徳本名号碑

立派な大字の名号で、念仏講の本尊となった。伊奈波・極楽寺蔵

図版2 岐阜・清泰寺 徳本名号碑

左側面に天保五年十月の建立年と、当初念仏講中と刻む。

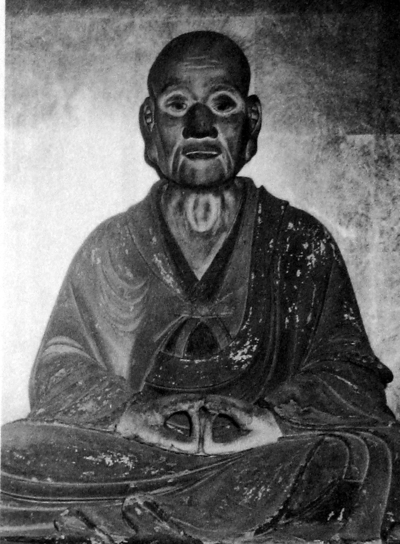

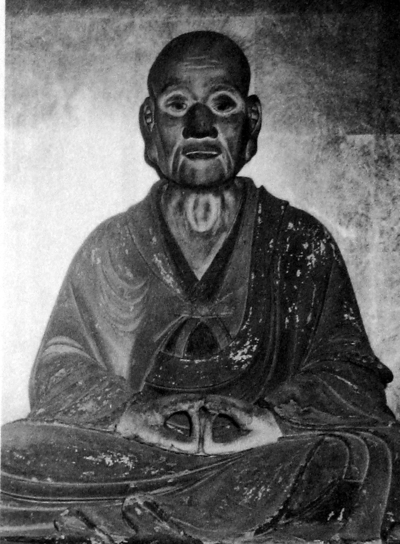

図版3 徳本上人座像

京都・仏師西田少康作 御丈一尺八寸(54,5cm)

図版4 徳三大徳(天野利兵衛)座像

作者不明 岐阜・清泰寺蔵

図版5 天野利兵衛の墓石

右側面に徳本行者高弟、左側面に嘉永元季十月十九日の寂日、講花には開基と刻む。岐阜・清泰寺墓地。

図版6 美江寺・瑞光寺 徳本名号碑

右裏に文政元年十月六日と寂日を刻む。

図版7 加納・西方寺 徳本名号碑

裏面には名蓮社号誉上人祢阿弥陀佛徳本行者と、文政元年十月六日と寂日を刻む。

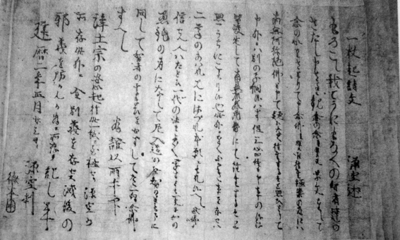

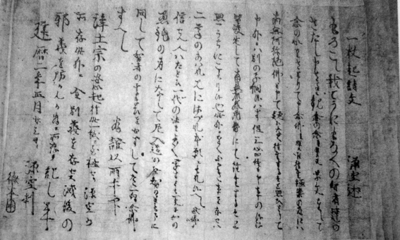

図版8 一枚起請文(木版刷り)

八月廿二日誓願寺で一枚起請文の高徳を聞き拝受したものと思われる。北川家資料館蔵。

図版9 城田寺・善光教会(庵)無縫塔

塔身に徳本名号があり、台座には当庵を中興した蓮徴尼の名がある。

図版10 長間・報恩寺 徳本名号墓石

中心に徳本名号があり、左右に出家夫婦の法名を刻む。

(完)

徳積善太

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「十、あとがき

徳本上人が立ち寄った寺院をたよりに徳本名号碑の調査をし、美濃教化の足跡を巡ってみると、

興味深いことにいろいろ気づいた。

当然のことながら徳本上人が立ち寄った寺院は、おもに浄土宗であった。

尼寺に派立寄った形跡はないが、浄土宗には尼寺が実に多く、そこにも徳本上人の足跡が残され

ている。新月の千休寺にある徳本名号塔がそれであり、その台座に知るさた「釈帰源・即往」と、無縫塔

の台座の「釈浄願・尼妙順・尼妙蓮」の法名は念仏講員に浄土宗以外の熱心な信者もいたことを伺わせ

ている。

新月の千休寺や城田寺の善光教会の尼寺では、現在もなお地区住民や禅宗の檀家の人々も維持

管理に当たっている。

この二カ寺には尼僧の成り手がなく無住の寺となっている。尼寺の多くは住職がなく、危機に瀕している。

無縫塔の塔身に徳本名号を刻んで建立されているものは何基かあったが、羽島市長間の法恩寺で

徳本名号を中心に左右に夫婦の法名を刻んだ墓石を発見した。現在の墓石は正面に名号を刻んだもの

が一般的であるが、このころから墓石に名号を刻むことが始まったのではなかろうか。

これからも徳本名号碑などの調査を続けていきたいと思っている。

徳本上人が美濃教化に立ち寄った大垣市の大運寺。

日本一大きいと言われている徳本名号碑のある高山市の大雄寺。

徳本上人のもっとも有力な後継者であった徳住が開山した岡崎市の九品院。

徳本上人が中興し、上人の墓地がある東京・小石川の一行院などが今後、訪問したい寺院である。

また、岐阜県内に徳本名号碑が何基存在するか、徳本名号軸が何幅現存するのか、その分布は地域の

念仏信仰の厚さと広がりの証であり、興味深いことである。

最後に、貴重な資料を拝見させて下さいました関係寺院の方々と、既に徳本上人を調査研究し、いろいろ

ご指導下さった北方の浅野竹三郎さん、徳本名号碑の所在をご教示して下さった、岐阜市歴史博物館や

浄土宗寺院の皆様方に深く感謝を申し上げる。

注

1 「徳本行者全集」全六巻、大正大学。戸松啓真、阿川文正、大谷旭雄、田中祥雄、後藤尚孝編、

山喜房出版、昭和五十~五十五年刊

2 徳本上人の出家は、二十六歳と遅く諸所に草庵を結び、木食草衣長髪で高声念仏、苦修練行

すること多年、僅かに阿弥陀経の句読しか習わず、宗義を学ばずして、おのずから念仏の教えの

要諦をえたと言う。

文化十一年(一八一四)に浄土宗の大本山である増上寺典海の招きで江戸に進出し、小石川の一行院を再興した。

3 「日本石仏図典」図書刊行会出版

4 念仏講は念仏を行う信者のグループの会合で、毎月かわるがわる当番となり、その家に信者の人々が

集まって念仏を勤めた。

後には、その講に属する者が毎月掛け金をして、講中の者が死亡した場合の弔慰金にしたり、会食の

費用などにあて、後に頼母子講の形に変った。

5 百万遍の始まりは、元弘元年(一三三一)に疫病が流行したとき、京都・知恩院八世の善阿上人が

百万遍念仏を唱えたことと言われている。

浄土宗寺院で善男善女が一堂に会し、環坐して百八願またはその倍数の数珠を繰り、異口同音に

念仏を高唱し、追善供養を行うところがある。

6 岐阜新聞、平成十三年一月十九日付の記事

7 勝尾寺(大阪府箕面市勝尾寺)、高野山真言宗の西国二十三番札所で、勝ち運の寺として信仰されて

いる。境内の二階堂は鎌倉期に法然上人が四年間滞在され、念仏三昧に入られたところである。

8 「教区誌」浄土宗岐阜地区編 昭和五十五年刊行

9 加納藩士田辺政六親子三代の日誌「田辺氏見聞録」から

八月廿一日徳本聖人岐阜誓願寺え御越由ニて、当町西方寺欣浄寺え御立寄、十念ヲ授被申候、

誠ニ其聞誉日本ヲゆるがセられ候ヘハ、筆紙之及ぶ所ニあらず、正真生仏と取沙汰まちまち成り、

六十有余ニ相見ゆる也

10 「鎌倉の仏教」貫達人・石井進編、有隣堂刊

11 「わが町の歴史・岐阜」高牧實著、文一総合出版

図版注

図版1 徳本名号碑

立派な大字の名号で、念仏講の本尊となった。伊奈波・極楽寺蔵

図版2 岐阜・清泰寺 徳本名号碑

左側面に天保五年十月の建立年と、当初念仏講中と刻む。

図版3 徳本上人座像

京都・仏師西田少康作 御丈一尺八寸(54,5cm)

図版4 徳三大徳(天野利兵衛)座像

作者不明 岐阜・清泰寺蔵

図版5 天野利兵衛の墓石

右側面に徳本行者高弟、左側面に嘉永元季十月十九日の寂日、講花には開基と刻む。岐阜・清泰寺墓地。

図版6 美江寺・瑞光寺 徳本名号碑

右裏に文政元年十月六日と寂日を刻む。

図版7 加納・西方寺 徳本名号碑

裏面には名蓮社号誉上人祢阿弥陀佛徳本行者と、文政元年十月六日と寂日を刻む。

図版8 一枚起請文(木版刷り)

八月廿二日誓願寺で一枚起請文の高徳を聞き拝受したものと思われる。北川家資料館蔵。

図版9 城田寺・善光教会(庵)無縫塔

塔身に徳本名号があり、台座には当庵を中興した蓮徴尼の名がある。

図版10 長間・報恩寺 徳本名号墓石

中心に徳本名号があり、左右に出家夫婦の法名を刻む。

(完)

徳積善太

徳本上人の美濃教化_その5

生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「 「同国河渡宿伊十郎むすめ是又上人様をしたひ来りて花も芳りし黒髪を此世をも思ひ

切りすつほり切て落とせしなり、剃髪ぜん者の御弟子となる、名ハ受教とぞ申ける、見る人

殊勝あわれに思ひて感涙を催しける、今(文化十二年)ハ西嶋の里にて念仏修行致されける」

萱場・極楽寺は、現在、白菊町三丁目にあるが、かつて西島村にあった尼寺である。

「西嶋村念仏繁盛致しけり、講頭(武藤)利兵衛なり…」。徳本名号碑(高さ197cm)が門の

右脇に建立されていて念仏講が盛んであった証である。この寺の境内裏の墓地には卵型の

無縫塔(高さ60cm)があり、塔身に徳本名号を刻む。請花の台座正面には「信誉廣空受教法尼」

とあり、受教はこの極楽寺で没している。また裏面の建立者には「河渡宿村木忠兵衛孫」とある。

この日三人目に剃髪し尼僧となった娘は、

「同国江崎の里多内がむすめ同上人様江たとり来て柳の長き里髪を浮世のちりに剃すてゝ

発心善尼となられけり、名ハ智隋とぞ申けり、念仏修業懈怠なく勤らるゝぞ奇特なり。何れも

はたちに足らぬ齢にて菩提のこゝろをおこされしハ殊勝至極の事也…」

智隋尼僧のその後の消息は全く不明である。

「廿五日も早朝より御念仏御勤遊ばされ群集をなして参詣す、ながながと御念仏ありて御説法

被遊、有かたさいわんかたなし、余念なく只念仏を唱よと呉々の御勧なり。

廿六日も未明より御念仏御勤め被遊、日増参詣群集する誓願寺の境内広しと雖も人々山を

なしておひ重る、御上人様拝し奉らんと皆々一命を掛我も我も押込ミける、ここに御火消片一文字

組の衆中警固し玉ふと雖も容易におさまり申さず…

廿七日 再三御願ニ付大仏江被為入御聞済被遊、正法禅寺和尚御歓ひひとかたならず表御門

迄御出迎被成、御上人様直ニ大仏へ御参詣被遊候、暫く御念仏御勤被遊、御開眼被成し也、其節

正法禅寺境内前代未聞の群集なり…」

この時の正法寺和尚は惟中の代で、大仏は建立なかばであった。その後の天保三年(一八三二)

四月に完成している。(注11)

「誓願寺へ御帰被遊、御念仏始り其日の参詣群集とも大群ともたとへる方なし、寺中も勿論大門

迄入山をなす、兼て大文字組の衆中手分をなして警固し玉ふなり、最早必死に及びし大群集也、

暫く御門を〆参詣の人をとどめけれハ御上人様何かと思召同行門を開けられよと被仰、たゞちに

開きける、門外之人々悦ぶと云へども更に這入べき便りなし、皆々門外より御上人様を拝し奉る

廿八日も早朝より御念仏相始り参詣の人前日にいよいよ増し又々群集をなす、暫く雨天にて広庭

に敷物等成かたく同行心配しけるに、川原町なる薪屋代助と云へる人殊の外信心者也、此人心得

たりと人夫を集メ数十車を引かせて暫時の内数多の材木山をなす、本堂の広庭に彼材木を並べて

手早く板にて椽をかく、たゞちに十間に廿間斗り成るかき出し出来せり、是皆薪屋代助の働きなりと

申ける

廿九日 未明には本誓寺へ被為入御小食御供養被成候、本誓寺ニて御念仏并御説法御勤め

被遊聴聞仕候、いつもながら有かたき御事言語に尽せす

因幡の法円寺へ御立寄被遊、皆々御供仕又々御説法聴聞致し最早明日御出立被遊候へハ、

御暇乞ならんと皆々御名残りの泪袖を絞りける

安楽寺へ被為入御かミそりを頂きける、同行悦ひ限りなし、廿九日夜ハ御上人様の御名残りを

おしミて誓願寺に於て御通夜申上る」

徳本上人は九月朔日、岐阜町を発ち帰国の途についた。

「九月朔日(陽暦十月十七日)明方に御出立被遊、矢嶋町筋通行、…又四ツ谷町入口に大勢拝ミ

奉る、廿九日より上門町渡し御越し被遊候迚、七回町、上門町、十二軒家、四ツ谷町講中外隔

なく渡し場乗場を直しける。又岩倉村より向ひ川原の石をのけ御道すから直されける

川岸にハ高張提灯ともし置き、御馳走の御船にハ上門町の節池の上(村)長良(村)まだ夜の

明ざるうちより上門町渡し場へ打揃ひ皆々御待申上候、船五・六艇にて残しける、両岸にハ数万

の参詣群集をなし拝ミ奉る、程なく御上人様御出被遊、御舟に召し玉ひける

御上人様鉦鼓を打玉ひて高声念仏にて渡らせ玉ふ、参詣の人々御名残りをおしミて感涙に袖を

絞り、因幡御寺かた皆々川岸迄御見送り被成、渡し場にて御暇乞申上て帰られる衆も有り、右

御門中のうち誓願寺和尚、安楽寺、大仏正法禅寺の和尚三人ハ黒野迄御見送被成

早田村へ御掛りい被遊候処、道すから奇麗に直しける隣在の御門徒衆中皆々肩衣をかけ拝ミ

申されける、殊勝なる御事也

則武新田江御通行被遊候処、則武村同行衆中高張提灯為持裃着用仕候て、追々に御出迎ひ

申上ける、則武村安養院江御立寄被遊、御念仏有り御説法被遊候由、皆々有かたく聴聞し御供仕

長良南町弥三八と云へる人ハ至て念仏者也、御上人様御高徳を仰ぎ念仏講を弘めんと志願を

おこし山県郡村々数ヶ所を巡り歩行き、六・七百人の講中を拵ひ毎日相廻り念仏講勧られける、

川北にての講頭になられけり其上同所来た町阿弥陀堂をあらたに立てかへられける」

岩井・延算寺は、真言宗寺院である。県営岩井団地内を流れる岩井川のほとりに徳本名号碑

(高さ160cm)が建立されており、左側面に「文政三(一八二〇)辰二月建之」と刻まれている。

この碑は団地造成前迄は、延算寺の大門跡にあった。

森・建福寺は、今は無住の寺となっている。御堂の右隣りに真新しい御影石の基壇上に徳本名号

碑(高さ145cm)が建立されている。右裏には「天保十四(一八四三)癸卯正月吉日十方施主」と

刻んである。この碑は平成十年の台風で倒壊したので、森地区の人々に依って基壇を造り整備された。

世保・清閑寺には、門前からやゝ南の石柱の左脇に自然石に徳本名号碑(高さ185cm)が建立

されている。

「柿ヶ瀬村則武村境に川(現在の鳥羽川)あり、則武村同行中より板橋をかけられける、夫より

此橋徳本橋と申ける

程なく黒野江御着被遊、黒野の名手又右衛門方ニて御十念御授け被遊直ニ古市場村へ御越し

被遊、名主治右衛門方ニて御十念御授け、…

此御方至て念仏者なり、天寿院(折立・超勝寺に合併)にて御念仏ありて御説法御勤被遊候、

寺中江入られ申さす故、垣根の外門の外皆々畑中なとに立なから聴聞致し候

北方石町西運寺江被為入、同行ハ西運寺の門前の家にて休息す、是にても弁当握りご飯振まい

被成候間、皆々頂き申候、御説法御勤被遊

参詣の人々門へ登り垣根へのぼり高塀へ登り目覚しき群集なり、北方始りて大群集いやはや申も

おろか也

河渡宿にて御本陣善兵衛方へ御立寄被遊、河渡より御船にて墨俣迄御越し被遊候、墨俣へ漸々

夜五ツ時過て明台寺へ被為入玉ふなり、明台寺へ御泊り被遊、

二日未明より御念仏御勤被遊、又々参詣群集をなす、御説法被遊、皆々歓喜の泪に袖を絞る

竹ヶ鼻の参詣町々家毎に数百人集り拝ミける、道すがら歩行成かたく御駕籠先警固し玉ふと雖も

多勢に無勢不相叶御上人様御駕籠の戸群集にて押はづし御あやうき御事、漸々と光照寺へ被為

入玉ひ御斎御供養被成被召上ける、御説法被遊、皆々有かたく聴聞しける人々寺中に余り門外の

人数万人…」

竹鼻・光照寺(羽島市竹鼻町新町)には、本堂に向かう参道の右側に御影石の徳本名号碑(高さ165

cm)が建立されている。濃尾震災で倒れたのか大きく割れていて、それをコンクリートで補修してあり、

全文判読し難いが最後に「当山現在降空戒準」と刻んである。

長間・報恩寺(羽島市上中町長間)の本堂西の無縁塔には、小字の徳本名号を刻んだ小型の墓石

(高さ55cm)と、墓石の中心に徳本名号を刻み、右に「金誉剛心本貞法子」、左に「銀誉金蓮法尼」、

右側面に「弘化三丙午(一八四六)八月十日」と刻んだ墓石(高さ49cm)の二基がある。(図版10)

長間村は、念仏講が盛んなところで出家者が多く、この墓石の法名の夫婦は、熱心な念仏信者の

講頭で後に出家したものと思われる。

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「 「同国河渡宿伊十郎むすめ是又上人様をしたひ来りて花も芳りし黒髪を此世をも思ひ

切りすつほり切て落とせしなり、剃髪ぜん者の御弟子となる、名ハ受教とぞ申ける、見る人

殊勝あわれに思ひて感涙を催しける、今(文化十二年)ハ西嶋の里にて念仏修行致されける」

萱場・極楽寺は、現在、白菊町三丁目にあるが、かつて西島村にあった尼寺である。

「西嶋村念仏繁盛致しけり、講頭(武藤)利兵衛なり…」。徳本名号碑(高さ197cm)が門の

右脇に建立されていて念仏講が盛んであった証である。この寺の境内裏の墓地には卵型の

無縫塔(高さ60cm)があり、塔身に徳本名号を刻む。請花の台座正面には「信誉廣空受教法尼」

とあり、受教はこの極楽寺で没している。また裏面の建立者には「河渡宿村木忠兵衛孫」とある。

この日三人目に剃髪し尼僧となった娘は、

「同国江崎の里多内がむすめ同上人様江たとり来て柳の長き里髪を浮世のちりに剃すてゝ

発心善尼となられけり、名ハ智隋とぞ申けり、念仏修業懈怠なく勤らるゝぞ奇特なり。何れも

はたちに足らぬ齢にて菩提のこゝろをおこされしハ殊勝至極の事也…」

智隋尼僧のその後の消息は全く不明である。

「廿五日も早朝より御念仏御勤遊ばされ群集をなして参詣す、ながながと御念仏ありて御説法

被遊、有かたさいわんかたなし、余念なく只念仏を唱よと呉々の御勧なり。

廿六日も未明より御念仏御勤め被遊、日増参詣群集する誓願寺の境内広しと雖も人々山を

なしておひ重る、御上人様拝し奉らんと皆々一命を掛我も我も押込ミける、ここに御火消片一文字

組の衆中警固し玉ふと雖も容易におさまり申さず…

廿七日 再三御願ニ付大仏江被為入御聞済被遊、正法禅寺和尚御歓ひひとかたならず表御門

迄御出迎被成、御上人様直ニ大仏へ御参詣被遊候、暫く御念仏御勤被遊、御開眼被成し也、其節

正法禅寺境内前代未聞の群集なり…」

この時の正法寺和尚は惟中の代で、大仏は建立なかばであった。その後の天保三年(一八三二)

四月に完成している。(注11)

「誓願寺へ御帰被遊、御念仏始り其日の参詣群集とも大群ともたとへる方なし、寺中も勿論大門

迄入山をなす、兼て大文字組の衆中手分をなして警固し玉ふなり、最早必死に及びし大群集也、

暫く御門を〆参詣の人をとどめけれハ御上人様何かと思召同行門を開けられよと被仰、たゞちに

開きける、門外之人々悦ぶと云へども更に這入べき便りなし、皆々門外より御上人様を拝し奉る

廿八日も早朝より御念仏相始り参詣の人前日にいよいよ増し又々群集をなす、暫く雨天にて広庭

に敷物等成かたく同行心配しけるに、川原町なる薪屋代助と云へる人殊の外信心者也、此人心得

たりと人夫を集メ数十車を引かせて暫時の内数多の材木山をなす、本堂の広庭に彼材木を並べて

手早く板にて椽をかく、たゞちに十間に廿間斗り成るかき出し出来せり、是皆薪屋代助の働きなりと

申ける

廿九日 未明には本誓寺へ被為入御小食御供養被成候、本誓寺ニて御念仏并御説法御勤め

被遊聴聞仕候、いつもながら有かたき御事言語に尽せす

因幡の法円寺へ御立寄被遊、皆々御供仕又々御説法聴聞致し最早明日御出立被遊候へハ、

御暇乞ならんと皆々御名残りの泪袖を絞りける

安楽寺へ被為入御かミそりを頂きける、同行悦ひ限りなし、廿九日夜ハ御上人様の御名残りを

おしミて誓願寺に於て御通夜申上る」

徳本上人は九月朔日、岐阜町を発ち帰国の途についた。

「九月朔日(陽暦十月十七日)明方に御出立被遊、矢嶋町筋通行、…又四ツ谷町入口に大勢拝ミ

奉る、廿九日より上門町渡し御越し被遊候迚、七回町、上門町、十二軒家、四ツ谷町講中外隔

なく渡し場乗場を直しける。又岩倉村より向ひ川原の石をのけ御道すから直されける

川岸にハ高張提灯ともし置き、御馳走の御船にハ上門町の節池の上(村)長良(村)まだ夜の

明ざるうちより上門町渡し場へ打揃ひ皆々御待申上候、船五・六艇にて残しける、両岸にハ数万

の参詣群集をなし拝ミ奉る、程なく御上人様御出被遊、御舟に召し玉ひける

御上人様鉦鼓を打玉ひて高声念仏にて渡らせ玉ふ、参詣の人々御名残りをおしミて感涙に袖を

絞り、因幡御寺かた皆々川岸迄御見送り被成、渡し場にて御暇乞申上て帰られる衆も有り、右

御門中のうち誓願寺和尚、安楽寺、大仏正法禅寺の和尚三人ハ黒野迄御見送被成

早田村へ御掛りい被遊候処、道すから奇麗に直しける隣在の御門徒衆中皆々肩衣をかけ拝ミ

申されける、殊勝なる御事也

則武新田江御通行被遊候処、則武村同行衆中高張提灯為持裃着用仕候て、追々に御出迎ひ

申上ける、則武村安養院江御立寄被遊、御念仏有り御説法被遊候由、皆々有かたく聴聞し御供仕

長良南町弥三八と云へる人ハ至て念仏者也、御上人様御高徳を仰ぎ念仏講を弘めんと志願を

おこし山県郡村々数ヶ所を巡り歩行き、六・七百人の講中を拵ひ毎日相廻り念仏講勧られける、

川北にての講頭になられけり其上同所来た町阿弥陀堂をあらたに立てかへられける」

岩井・延算寺は、真言宗寺院である。県営岩井団地内を流れる岩井川のほとりに徳本名号碑

(高さ160cm)が建立されており、左側面に「文政三(一八二〇)辰二月建之」と刻まれている。

この碑は団地造成前迄は、延算寺の大門跡にあった。

森・建福寺は、今は無住の寺となっている。御堂の右隣りに真新しい御影石の基壇上に徳本名号

碑(高さ145cm)が建立されている。右裏には「天保十四(一八四三)癸卯正月吉日十方施主」と

刻んである。この碑は平成十年の台風で倒壊したので、森地区の人々に依って基壇を造り整備された。

世保・清閑寺には、門前からやゝ南の石柱の左脇に自然石に徳本名号碑(高さ185cm)が建立

されている。

「柿ヶ瀬村則武村境に川(現在の鳥羽川)あり、則武村同行中より板橋をかけられける、夫より

此橋徳本橋と申ける

程なく黒野江御着被遊、黒野の名手又右衛門方ニて御十念御授け被遊直ニ古市場村へ御越し

被遊、名主治右衛門方ニて御十念御授け、…

此御方至て念仏者なり、天寿院(折立・超勝寺に合併)にて御念仏ありて御説法御勤被遊候、

寺中江入られ申さす故、垣根の外門の外皆々畑中なとに立なから聴聞致し候

北方石町西運寺江被為入、同行ハ西運寺の門前の家にて休息す、是にても弁当握りご飯振まい

被成候間、皆々頂き申候、御説法御勤被遊

参詣の人々門へ登り垣根へのぼり高塀へ登り目覚しき群集なり、北方始りて大群集いやはや申も

おろか也

河渡宿にて御本陣善兵衛方へ御立寄被遊、河渡より御船にて墨俣迄御越し被遊候、墨俣へ漸々

夜五ツ時過て明台寺へ被為入玉ふなり、明台寺へ御泊り被遊、

二日未明より御念仏御勤被遊、又々参詣群集をなす、御説法被遊、皆々歓喜の泪に袖を絞る

竹ヶ鼻の参詣町々家毎に数百人集り拝ミける、道すがら歩行成かたく御駕籠先警固し玉ふと雖も

多勢に無勢不相叶御上人様御駕籠の戸群集にて押はづし御あやうき御事、漸々と光照寺へ被為

入玉ひ御斎御供養被成被召上ける、御説法被遊、皆々有かたく聴聞しける人々寺中に余り門外の

人数万人…」

竹鼻・光照寺(羽島市竹鼻町新町)には、本堂に向かう参道の右側に御影石の徳本名号碑(高さ165

cm)が建立されている。濃尾震災で倒れたのか大きく割れていて、それをコンクリートで補修してあり、

全文判読し難いが最後に「当山現在降空戒準」と刻んである。

長間・報恩寺(羽島市上中町長間)の本堂西の無縁塔には、小字の徳本名号を刻んだ小型の墓石

(高さ55cm)と、墓石の中心に徳本名号を刻み、右に「金誉剛心本貞法子」、左に「銀誉金蓮法尼」、

右側面に「弘化三丙午(一八四六)八月十日」と刻んだ墓石(高さ49cm)の二基がある。(図版10)

長間村は、念仏講が盛んなところで出家者が多く、この墓石の法名の夫婦は、熱心な念仏信者の

講頭で後に出家したものと思われる。

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化_その4

生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「九、美濃教化とその足跡

「八月十七日(陽暦十月四日) 正七ツ時 摂津勝尾寺御出立被遊、皆々御供仕ける、御上人

御駕籠人足之儀ハ美濃国より江崎村御同行中御願により外之衆中に手伝申さす…」

上人のほかに随伴僧七人、同行二人と岐阜からのお迎えの二寺院と四十一人で、総勢五十人を

超える大名行列なみである。

「廿日 七ツ半時御出立、呂久孫右衛門より御馳走、御上人様御座船に召玉ふて御念仏声高

に御唱へ遊ハし渡らせ玉ふ、美江寺瑞光寺御泊り、同行中ハ海老屋粂蔵方にて泊り」

美江寺・瑞光寺(巣南町美江寺)の寺標左脇の自然石に徳本名号碑(高さ150cm)があり、

右裏に「文政元(一八一八)戊寅十月六日」と上人の寂日を刻み建立されている。(図版6)

この寺の境内にある松井家の墓地には、徳本名号を刻んだ円筒型の小型の墓石三基が現存する。

新月・千休寺(巣南町田之上)は旧中山道に沿った尼寺である。

入口左脇の自然石中央に徳本名号、右脇に「安心起行」、

左脇に「申せハもよいほどになき時のかた身」と刻んだ塔(高さ80cm)が建立されている。

その塔の台座には「為釈帰源・即住菩提、天保四年癸巳八月」と刻んであり、二人の供養のために

建てたものであろう。

本堂左脇の無縁墓石の中ほどに、無縫塔(高さ54cm)の塔身に小字の徳本名号を刻んだものが

建立されている。その請花の台座には、「釈浄願・本誉孝真法尼・尼妙順・尼妙蓮」と、この寺の尼僧と

信者であろうか法名が刻んである。

「廿一日 朝七ツ半時御出立。西荘立教寺へ御立寄ニて御小食御供養なされ暫時のうち御念仏

有て、加納西方寺へ御立寄りまたまた暫く御念仏御勤め被遊、同所欣浄寺にて御斎御供養被成、

又々御念仏有て加納御出立遊バし加納より岐阜迄の所参詣の人にて道すがら立ふさがり人馬通行

をとゝめ、程なく御上人様岐阜地江入らせ玉ふに山も崩るゝ高声念仏ミな念仏の外ハなし、実に有

かたき御事也」

加納・欣浄寺(加納栄町二丁目)には、本堂裏手の無縁塔の中心に御影石の徳本名号碑(高さ142cm)

が建立され、裏に上人の法号、「名蓮社号誉上人祢阿弥陀佛徳本行者、文政元年寅十月初六日寂」、

右側面に「文政四年(一八二一)辛巳秋七月吉日」。左側面に「現住當誉代十二代天保十一年没」と

刻んである。

加納・西方寺(加納新本町一丁目)には、本堂左脇岩石の上の自然石に徳本名号碑(高さ115cm)

が建立され、裏面に「名蓮社号誉上人祢阿弥陀佛徳本行者、文政元寅年十月正六日」と刻んである。

この名号碑は、戦災に遭っていて焼け跡と亀裂が生じている(図版7)

加納藩士田辺政六は日記に、徳本上人が岐阜・誓願寺へお越しで、当町西方寺と欣浄寺にお立ち

寄りになった、と記している。(注9)

「岐阜町へ御かゝり遊バしゑひとうとう群集をそしける。御駕籠横にそなへ数十人の手先へ指上

奉り御十念御授けまします。数万の諸人随喜の涙ふくに暇なし。上笹土居町仕立屋治左衛門ハ講中

の発頭なれば一番に立寄玉ひける。暫御小休有て因幡誓願寺江御着籠有ける、誓願寺にて暫く

御念佛ありて御庵室極楽寺へ御引取被遊御ひろひ被遊候、御歩行を拝待んと地内群集をなす

廿二日 朝六ツ時より御念仏御勤被遊、初日より参詣群衆をなす事前代未聞、先一枚起請文の

有かたき御事を御説被遊、唯往生極楽の為には南無阿弥陀仏と申して疑ひなく往生するそと思ひ

とりて申す外ニハ別の子細候ハすと御説初め玉ふ、此文を能々聴聞申上奉るに何れの法を御教化

有とも南無阿弥陀仏に勝たるハなし…」

一枚起請文は法然上人が入寂二日前に書かれたもので、上人の教えの真髄をまとめてあり、浄土宗

の安心起行この一紙に至極せりとある。(注10)

勝尾寺からの徳本上人一行は、一枚起請文を一万枚ほどと一枚起請文の版木も持参している。

現存するのは説教所となった伊奈波の誓願寺の一枚と、我が家の先祖がこの日にいただいたと思わ

れる一枚、それに版木の異なる徳本上人の一枚起請文が宿所となった極楽寺に一枚の計三枚しか、

発見することが出来なかった。(図版8)

「廿三日 西材木町天野利兵衛より誓願寺江御帰寺在りて直ニ御念仏御勤被遊、長線香

壱本終りけれハ御説法始る、御上人様御厚徳を仰きてや貴賎男女の隔てなく我も我もと押合へ

合参詣するこそ奇特也

廿四日 早朝より御念仏御勤め遊ハし、やゝありて又々御説法被遊重ね重ね聴聞申上奉るに

身にしミしミと有かたき御教へなり

西美濃大垣の城下なる竹嶋町畳屋(水谷)惣助と言者の娘まだうら若きつぼミなるに、上人様

をしたひ来りて最早浮世は秋の紅葉に引かれて剃髪善尼となられける。皆々見る人涙をながし殊勝

ゝと申しける、速に御弟子となり、名は蓮微と申ける」

城田寺・善光教会は山裾にある民家建ての尼寺であり、さらに山坂を登ると、竹薮の中にただ

一基、無縫塔がひっそりとたたずんでいる。その無縫塔(高さ54cm)の塔身には小字の徳本名号を

刻み、石塔の諸花の台座正面石には、「浄誉花岳蓮微法尼」、右側面に「文政八乙酉年(一八二五)

四月四日」と刻み、蓮微はここで生涯を終えている。(図版9)」

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「九、美濃教化とその足跡

「八月十七日(陽暦十月四日) 正七ツ時 摂津勝尾寺御出立被遊、皆々御供仕ける、御上人

御駕籠人足之儀ハ美濃国より江崎村御同行中御願により外之衆中に手伝申さす…」

上人のほかに随伴僧七人、同行二人と岐阜からのお迎えの二寺院と四十一人で、総勢五十人を

超える大名行列なみである。

「廿日 七ツ半時御出立、呂久孫右衛門より御馳走、御上人様御座船に召玉ふて御念仏声高

に御唱へ遊ハし渡らせ玉ふ、美江寺瑞光寺御泊り、同行中ハ海老屋粂蔵方にて泊り」

美江寺・瑞光寺(巣南町美江寺)の寺標左脇の自然石に徳本名号碑(高さ150cm)があり、

右裏に「文政元(一八一八)戊寅十月六日」と上人の寂日を刻み建立されている。(図版6)

この寺の境内にある松井家の墓地には、徳本名号を刻んだ円筒型の小型の墓石三基が現存する。

新月・千休寺(巣南町田之上)は旧中山道に沿った尼寺である。

入口左脇の自然石中央に徳本名号、右脇に「安心起行」、

左脇に「申せハもよいほどになき時のかた身」と刻んだ塔(高さ80cm)が建立されている。

その塔の台座には「為釈帰源・即住菩提、天保四年癸巳八月」と刻んであり、二人の供養のために

建てたものであろう。

本堂左脇の無縁墓石の中ほどに、無縫塔(高さ54cm)の塔身に小字の徳本名号を刻んだものが

建立されている。その請花の台座には、「釈浄願・本誉孝真法尼・尼妙順・尼妙蓮」と、この寺の尼僧と

信者であろうか法名が刻んである。

「廿一日 朝七ツ半時御出立。西荘立教寺へ御立寄ニて御小食御供養なされ暫時のうち御念仏

有て、加納西方寺へ御立寄りまたまた暫く御念仏御勤め被遊、同所欣浄寺にて御斎御供養被成、

又々御念仏有て加納御出立遊バし加納より岐阜迄の所参詣の人にて道すがら立ふさがり人馬通行

をとゝめ、程なく御上人様岐阜地江入らせ玉ふに山も崩るゝ高声念仏ミな念仏の外ハなし、実に有

かたき御事也」

加納・欣浄寺(加納栄町二丁目)には、本堂裏手の無縁塔の中心に御影石の徳本名号碑(高さ142cm)

が建立され、裏に上人の法号、「名蓮社号誉上人祢阿弥陀佛徳本行者、文政元年寅十月初六日寂」、

右側面に「文政四年(一八二一)辛巳秋七月吉日」。左側面に「現住當誉代十二代天保十一年没」と

刻んである。

加納・西方寺(加納新本町一丁目)には、本堂左脇岩石の上の自然石に徳本名号碑(高さ115cm)

が建立され、裏面に「名蓮社号誉上人祢阿弥陀佛徳本行者、文政元寅年十月正六日」と刻んである。

この名号碑は、戦災に遭っていて焼け跡と亀裂が生じている(図版7)

加納藩士田辺政六は日記に、徳本上人が岐阜・誓願寺へお越しで、当町西方寺と欣浄寺にお立ち

寄りになった、と記している。(注9)

「岐阜町へ御かゝり遊バしゑひとうとう群集をそしける。御駕籠横にそなへ数十人の手先へ指上

奉り御十念御授けまします。数万の諸人随喜の涙ふくに暇なし。上笹土居町仕立屋治左衛門ハ講中

の発頭なれば一番に立寄玉ひける。暫御小休有て因幡誓願寺江御着籠有ける、誓願寺にて暫く

御念佛ありて御庵室極楽寺へ御引取被遊御ひろひ被遊候、御歩行を拝待んと地内群集をなす

廿二日 朝六ツ時より御念仏御勤被遊、初日より参詣群衆をなす事前代未聞、先一枚起請文の

有かたき御事を御説被遊、唯往生極楽の為には南無阿弥陀仏と申して疑ひなく往生するそと思ひ

とりて申す外ニハ別の子細候ハすと御説初め玉ふ、此文を能々聴聞申上奉るに何れの法を御教化

有とも南無阿弥陀仏に勝たるハなし…」

一枚起請文は法然上人が入寂二日前に書かれたもので、上人の教えの真髄をまとめてあり、浄土宗

の安心起行この一紙に至極せりとある。(注10)

勝尾寺からの徳本上人一行は、一枚起請文を一万枚ほどと一枚起請文の版木も持参している。

現存するのは説教所となった伊奈波の誓願寺の一枚と、我が家の先祖がこの日にいただいたと思わ

れる一枚、それに版木の異なる徳本上人の一枚起請文が宿所となった極楽寺に一枚の計三枚しか、

発見することが出来なかった。(図版8)

「廿三日 西材木町天野利兵衛より誓願寺江御帰寺在りて直ニ御念仏御勤被遊、長線香

壱本終りけれハ御説法始る、御上人様御厚徳を仰きてや貴賎男女の隔てなく我も我もと押合へ

合参詣するこそ奇特也

廿四日 早朝より御念仏御勤め遊ハし、やゝありて又々御説法被遊重ね重ね聴聞申上奉るに

身にしミしミと有かたき御教へなり

西美濃大垣の城下なる竹嶋町畳屋(水谷)惣助と言者の娘まだうら若きつぼミなるに、上人様

をしたひ来りて最早浮世は秋の紅葉に引かれて剃髪善尼となられける。皆々見る人涙をながし殊勝

ゝと申しける、速に御弟子となり、名は蓮微と申ける」

城田寺・善光教会は山裾にある民家建ての尼寺であり、さらに山坂を登ると、竹薮の中にただ

一基、無縫塔がひっそりとたたずんでいる。その無縫塔(高さ54cm)の塔身には小字の徳本名号を

刻み、石塔の諸花の台座正面石には、「浄誉花岳蓮微法尼」、右側面に「文政八乙酉年(一八二五)

四月四日」と刻み、蓮微はここで生涯を終えている。(図版9)」

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化_その3

生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「七、護持の経緯

徳本上人は、文化五年(一八〇八)から九年にかけて法然上人が隠棲された摂津・勝尾寺

(かつおうじ)の二階堂で念仏や説法に明けくれていた。(注7)

そのころ岐阜地方には小さい念仏講が数多くあり、その講員が勝尾寺山内の徳本上人の

もとへ何回となく参詣しているうちに、上人の名声が美濃にも広がっていった。

文化八年正月、この年は法然上人の六百回忌にあたり、美濃・講中総代の天野利兵衛など

が勝尾寺山内の徳本上人(五十三歳)のもとに参詣し、上人から大字の名号を授かった。

天野利兵衛はその名号をもとに岐阜地方に念仏講を広めていった。

同年三月から天野利兵衛は、徳本上人の名号を中心とした講会を毎月十五日に開くように

した。六月に講頭の天野利兵衛ほか十七人が上人のもとに参詣し、美濃に来てほしいと要請

した結果、八月十七日に出発することが約束された。

七月に天野利兵衛と治左衛門の二人は、書準備のため勝尾寺山内に参詣し、美濃・講座に

はかり、伊奈波の誓願寺を説法所とし、庵室を極楽寺と決め、早々に誓願寺と極楽寺の修理

と増築を開始した。普請中は毎日四十五人ずつ応援させ、すべて美濃の念仏講が行った。

八月十一日、お迎えする準備が整い、徳本上人のお迎えに二か寺院と四十一人の信者は

岐阜を出発した。参詣する者は隠居の身であろうが、熱心な信仰心をもち、何よりも体が丈夫

であることが必要であった。

八、天野利兵衛

徳本上人の美濃招請の中心人物は、美濃・講中総代の天野利兵衛である。西材木町の紙問屋

で文化八年当時五十九歳の身で、隠居していたと思われる。

美濃教化中の「廿三日、西材木町天野利兵衛先祖の祥月忌日なるに寄て御斎御供養申上度旨、

御願申上候処、講中の発頭なるか故に早速御聞済まし、天野家ハ代々極楽寺檀家なるに依て

先祖の墳墓塔、彼寺に有之候、早速墓所へ御出まし高声念仏にて御回向ましましける、嗚呼有

かたきかな精霊も是が為に輪廻の里を離れ亡魂も是に依て菩提の岸に登るらん有かたきと云ふも

おろか也…」とあり、上人が個人の先祖回向したのは来岐中、天野家のみである。

また、「廿九日、美江寺大日山観昌院の法印へ護持被致候ニ付、被為人即御斎御供養被遊候、

御斎を召上られ御念仏并御説法被遊、観音の境内群集をなす・・・」とあるのは、天野利兵衛を講頭

とする講が同寺の観音堂をしようしていたことによるものであろう。上人は観昌院の請待に応じている。

天野利兵衛は、徳本上人に帰依し遂に弟子となり、徳三大徳と称して文化従三年(一八一六)五月に

清泰寺を開基した。

岐阜・清泰寺は金華山ドライブウェイの登り口にあり、もとは小石川一行院の末寺であったと言う。

境内には徳三大徳の石塔や立派な徳本名号碑(高さ142cm)と円筒形の徳本名号二基が現存し、

堂内には徳本上人坐像と徳三大徳の坐像が安置してある。(図版2、3,4)

天野利兵衛は嘉永元年(一八四八)十月十九日九十六歳の高齢で没した。法号を善蓮者聴誉称諦徳

三大徳と言う。(図版5)

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「七、護持の経緯

徳本上人は、文化五年(一八〇八)から九年にかけて法然上人が隠棲された摂津・勝尾寺

(かつおうじ)の二階堂で念仏や説法に明けくれていた。(注7)

そのころ岐阜地方には小さい念仏講が数多くあり、その講員が勝尾寺山内の徳本上人の

もとへ何回となく参詣しているうちに、上人の名声が美濃にも広がっていった。

文化八年正月、この年は法然上人の六百回忌にあたり、美濃・講中総代の天野利兵衛など

が勝尾寺山内の徳本上人(五十三歳)のもとに参詣し、上人から大字の名号を授かった。

天野利兵衛はその名号をもとに岐阜地方に念仏講を広めていった。

同年三月から天野利兵衛は、徳本上人の名号を中心とした講会を毎月十五日に開くように

した。六月に講頭の天野利兵衛ほか十七人が上人のもとに参詣し、美濃に来てほしいと要請

した結果、八月十七日に出発することが約束された。

七月に天野利兵衛と治左衛門の二人は、書準備のため勝尾寺山内に参詣し、美濃・講座に

はかり、伊奈波の誓願寺を説法所とし、庵室を極楽寺と決め、早々に誓願寺と極楽寺の修理

と増築を開始した。普請中は毎日四十五人ずつ応援させ、すべて美濃の念仏講が行った。

八月十一日、お迎えする準備が整い、徳本上人のお迎えに二か寺院と四十一人の信者は

岐阜を出発した。参詣する者は隠居の身であろうが、熱心な信仰心をもち、何よりも体が丈夫

であることが必要であった。

八、天野利兵衛

徳本上人の美濃招請の中心人物は、美濃・講中総代の天野利兵衛である。西材木町の紙問屋

で文化八年当時五十九歳の身で、隠居していたと思われる。

美濃教化中の「廿三日、西材木町天野利兵衛先祖の祥月忌日なるに寄て御斎御供養申上度旨、

御願申上候処、講中の発頭なるか故に早速御聞済まし、天野家ハ代々極楽寺檀家なるに依て

先祖の墳墓塔、彼寺に有之候、早速墓所へ御出まし高声念仏にて御回向ましましける、嗚呼有

かたきかな精霊も是が為に輪廻の里を離れ亡魂も是に依て菩提の岸に登るらん有かたきと云ふも

おろか也…」とあり、上人が個人の先祖回向したのは来岐中、天野家のみである。

また、「廿九日、美江寺大日山観昌院の法印へ護持被致候ニ付、被為人即御斎御供養被遊候、

御斎を召上られ御念仏并御説法被遊、観音の境内群集をなす・・・」とあるのは、天野利兵衛を講頭

とする講が同寺の観音堂をしようしていたことによるものであろう。上人は観昌院の請待に応じている。

天野利兵衛は、徳本上人に帰依し遂に弟子となり、徳三大徳と称して文化従三年(一八一六)五月に

清泰寺を開基した。

岐阜・清泰寺は金華山ドライブウェイの登り口にあり、もとは小石川一行院の末寺であったと言う。

境内には徳三大徳の石塔や立派な徳本名号碑(高さ142cm)と円筒形の徳本名号二基が現存し、

堂内には徳本上人坐像と徳三大徳の坐像が安置してある。(図版2、3,4)

天野利兵衛は嘉永元年(一八四八)十月十九日九十六歳の高齢で没した。法号を善蓮者聴誉称諦徳

三大徳と言う。(図版5)

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化_その2

生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「四、 念仏講

徳本上人がその布教活動の中で、特に強調し信者に求めた信仰行為に日課念仏の実践が

あった。これは予め一日に称える弥陀の名号数を定めて、毎日怠ることなく繰り返すのである。

上人が分けられた名号幅は、信者の口唱数によって差異があった。また各地の新講組織、

念仏講中などにわけられた名号もあるが、この方は組織の人員数により、名号幅に大小の

区別があった。(注3)(図版1)

岐阜地方の念仏講は殆ど消滅しているが、巣南町美江寺の瑞光寺では昭和初期までは

存続していた。他の多くは明治後期か大正には自然に消滅していったようである。

わずかに岐阜市江崎の服部一族では東西二組にわかれ、両組とも二十軒ほど、月ごとの念仏

講を持ち回りで勤めている。(注4)

五、 百万遍

百万遍念仏の略で、阿弥陀仏の名号を百回唱えることである。(注5)

益田郡萩原町中呂地区では江戸中期から続いている年始の恒例行事「数珠繰り」が行われ、

住民が車座になって大数珠を回し、その年の無病息災を祈っている。これも百万遍の一種である。(注6)

伊奈波門中の大泉寺に百万遍数珠と回数カウントの器具が現存するので、昨年、父と母の通夜に

使者の追善供養として百万遍数珠を百回回して百万遍を勤めた。

六、『美濃化益記』

『美濃化益記』は徳本行者禅宗のうち第二巻に収録されて居り、文化十二年(一八一五)亥十月

に徳本上人の弟子である光善が、美濃教化の記録を編集したものである。

この中に能登屋嘉助が文化六年八月十二日に起筆し、請待までの経緯を記した記録が掲載されている。

特に注目に値するのは、僧侶の記録ではなく、金華山麓の矢島横町能登屋嘉助という在地の信者

が記していることである。能登屋嘉助は、冒頭に「御上人の御化導を詳に記し置き、末世の衆生の

助縁にならんと、只有りの儘の実を誌し、念仏相続のたよりともな

らんや、猶すへ永く御上人の慈悲に謝するが為に跡や先に書綴ぬ…」と記している。

徳本上人が行った布教活動の様子や、念仏信者の状況をよくもこれほど、詳しく名文で記述した

ものである。能登屋嘉助は自由な隠居の身として上人一行に随伴し、美濃教化の一部始終を記録

したのであろうか。」

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

「四、 念仏講

徳本上人がその布教活動の中で、特に強調し信者に求めた信仰行為に日課念仏の実践が

あった。これは予め一日に称える弥陀の名号数を定めて、毎日怠ることなく繰り返すのである。

上人が分けられた名号幅は、信者の口唱数によって差異があった。また各地の新講組織、

念仏講中などにわけられた名号もあるが、この方は組織の人員数により、名号幅に大小の

区別があった。(注3)(図版1)

岐阜地方の念仏講は殆ど消滅しているが、巣南町美江寺の瑞光寺では昭和初期までは

存続していた。他の多くは明治後期か大正には自然に消滅していったようである。

わずかに岐阜市江崎の服部一族では東西二組にわかれ、両組とも二十軒ほど、月ごとの念仏

講を持ち回りで勤めている。(注4)

五、 百万遍

百万遍念仏の略で、阿弥陀仏の名号を百回唱えることである。(注5)

益田郡萩原町中呂地区では江戸中期から続いている年始の恒例行事「数珠繰り」が行われ、

住民が車座になって大数珠を回し、その年の無病息災を祈っている。これも百万遍の一種である。(注6)

伊奈波門中の大泉寺に百万遍数珠と回数カウントの器具が現存するので、昨年、父と母の通夜に

使者の追善供養として百万遍数珠を百回回して百万遍を勤めた。

六、『美濃化益記』

『美濃化益記』は徳本行者禅宗のうち第二巻に収録されて居り、文化十二年(一八一五)亥十月

に徳本上人の弟子である光善が、美濃教化の記録を編集したものである。

この中に能登屋嘉助が文化六年八月十二日に起筆し、請待までの経緯を記した記録が掲載されている。

特に注目に値するのは、僧侶の記録ではなく、金華山麓の矢島横町能登屋嘉助という在地の信者

が記していることである。能登屋嘉助は、冒頭に「御上人の御化導を詳に記し置き、末世の衆生の

助縁にならんと、只有りの儘の実を誌し、念仏相続のたよりともな

らんや、猶すへ永く御上人の慈悲に謝するが為に跡や先に書綴ぬ…」と記している。

徳本上人が行った布教活動の様子や、念仏信者の状況をよくもこれほど、詳しく名文で記述した

ものである。能登屋嘉助は自由な隠居の身として上人一行に随伴し、美濃教化の一部始終を記録

したのであろうか。」

(つづく)

徳積善太

徳本上人の美濃教化_その1

先日、徳本上人に関する論文を見つけました。

美濃には、飛騨よりも早く教化に入られていたようです。

「生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

一、 はじめに

岐阜市の伊奈波には、浄土宗西山禅林寺派の寺院が六カ寺あり、この寺院を伊奈波紋中と

言い、誓願寺。含政寺(がんしょうじ)・極楽寺・安楽寺・善澄寺及び大泉寺で、我が北川一族は、

檀家制度が始まった江戸初期からの大泉寺檀家である。

一昨年の夏、隣家の叔母が亡くなり伊奈波門中の極楽寺の中井住職が枕経に来られた

帰りに我が家に立ち寄られ、軸にした木版刷りの一枚起証文を見せたところ徳本さんの

ものだ、詳しいことは岐阜県図書館の二階に書籍があるから調べるがよかろう、と言われた

のが徳本上人を調べるきっかけとなった。

『徳本行者全集第二巻』(注1)の美濃化益記(みのけやくき)には、文化八年(1811)に徳本

上人が岐阜地方の布教に来られたとある。当時の岐阜町とその周辺の庶民の、上人に対する

人気と熱烈な歓迎ぶりの様子を記録した能登屋嘉助の記述に魅かれていった。

そこで能登屋嘉助の記述を抜粋して紹介するとともに、美濃教化の足跡を訪ね、徳本名号碑を

中心とした岐阜地方の念仏信仰の分布を明らかにしたい。

二、 徳本上人

近世後期の優れた宗教指導者であった徳本上人は、浄土宗捨世派の系譜に位置づけられて

いる念仏行者である。

浄土宗は法然上人を宗祖とし、阿弥陀仏の本願を信次、その名号を唱えることによって、極楽

浄土に往生できると説く宗派である。徳本上人は、この法然上人の教えを実践し、各地を巡り

精力的な布教活動を展開した。

徳本上人が説く平易な念仏信仰は、とりわけ庶民に熱狂的な支持があり、各地に念仏講・徳本講

が結成された。

また、徳本上人の説教に共鳴し、これを広宣し継承する宗教指導者が諸方に現われた。

上人の念仏の高揚は、当時の一時的な社会現象ともみなせるが、これら継承者を中心に長く信仰

が定着した地域も多くある。(注2)

三、 徳本名号碑

徳本上人の筆になる六字名号を刻んだ塔、あるいは上人への帰依者たちが組織した念仏講中に

より、名号軸から碑に建立されたものが多くみられる。

独特の筆跡と、署名、花押がみられ、中国地方の東部から近畿、北陸、中部、関東、東北地方の

南部にかけての広い地域に分布し、上人の精力的な布教の足跡や、上人が近世後期に熱狂的な

民衆の支持をえて、社会的に大きな影響力を及ぼしたことがうかがえる。

徳本上人は文政元年(一八一八)十月六日に入寂したが、徳本名号碑はそれ以降の造立が多く、

なかには寂碑を刻んだ碑も多くある。

(つづく)

徳積善太

美濃には、飛騨よりも早く教化に入られていたようです。

「生き仏

徳本上人の美濃教化とその足跡を訪ねて

~徳本名号碑などの調査から~ 北川雅弘

(岐阜市歴史博物館研究紀要 第15号 平成13年3月31日発行)

一、 はじめに

岐阜市の伊奈波には、浄土宗西山禅林寺派の寺院が六カ寺あり、この寺院を伊奈波紋中と

言い、誓願寺。含政寺(がんしょうじ)・極楽寺・安楽寺・善澄寺及び大泉寺で、我が北川一族は、

檀家制度が始まった江戸初期からの大泉寺檀家である。

一昨年の夏、隣家の叔母が亡くなり伊奈波門中の極楽寺の中井住職が枕経に来られた

帰りに我が家に立ち寄られ、軸にした木版刷りの一枚起証文を見せたところ徳本さんの

ものだ、詳しいことは岐阜県図書館の二階に書籍があるから調べるがよかろう、と言われた

のが徳本上人を調べるきっかけとなった。

『徳本行者全集第二巻』(注1)の美濃化益記(みのけやくき)には、文化八年(1811)に徳本

上人が岐阜地方の布教に来られたとある。当時の岐阜町とその周辺の庶民の、上人に対する

人気と熱烈な歓迎ぶりの様子を記録した能登屋嘉助の記述に魅かれていった。

そこで能登屋嘉助の記述を抜粋して紹介するとともに、美濃教化の足跡を訪ね、徳本名号碑を

中心とした岐阜地方の念仏信仰の分布を明らかにしたい。

二、 徳本上人

近世後期の優れた宗教指導者であった徳本上人は、浄土宗捨世派の系譜に位置づけられて

いる念仏行者である。

浄土宗は法然上人を宗祖とし、阿弥陀仏の本願を信次、その名号を唱えることによって、極楽

浄土に往生できると説く宗派である。徳本上人は、この法然上人の教えを実践し、各地を巡り

精力的な布教活動を展開した。

徳本上人が説く平易な念仏信仰は、とりわけ庶民に熱狂的な支持があり、各地に念仏講・徳本講

が結成された。

また、徳本上人の説教に共鳴し、これを広宣し継承する宗教指導者が諸方に現われた。

上人の念仏の高揚は、当時の一時的な社会現象ともみなせるが、これら継承者を中心に長く信仰

が定着した地域も多くある。(注2)

三、 徳本名号碑

徳本上人の筆になる六字名号を刻んだ塔、あるいは上人への帰依者たちが組織した念仏講中に

より、名号軸から碑に建立されたものが多くみられる。

独特の筆跡と、署名、花押がみられ、中国地方の東部から近畿、北陸、中部、関東、東北地方の

南部にかけての広い地域に分布し、上人の精力的な布教の足跡や、上人が近世後期に熱狂的な

民衆の支持をえて、社会的に大きな影響力を及ぼしたことがうかがえる。

徳本上人は文政元年(一八一八)十月六日に入寂したが、徳本名号碑はそれ以降の造立が多く、

なかには寂碑を刻んだ碑も多くある。

(つづく)

徳積善太