11月25日放送分_浦島台と豊明台

(11月25日放送分 第222回)みなさんこんにちは。飛騨の歴史再発見のコーナーです。

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

先日、白川郷に行きました時に、地元の郷土史研究者の方とお話しておりました。

その際、そのご近所の方からこんな事を云われました。

「長瀬さん、あなたは仕事以外にいろいろとなさっているけど、ラジオのDJをするということは、

あなたは特別な使命を与えられているんだよ。それは、ほんの一握りの人間しかできない

ことなんだよ。仕事をやらされていると感じて、どうぞ人々に元気を届けて下さい。

それがあなたの使命だと思って下さい。」と言われました。

今まで、ラジオでお話をしていて、そんな「使命」という大それたことを感じたことはありません

でしたが、もう今日の放送で222回を数えるまでになりました。

今まで、何とかして飛騨の歴史にうずもれていることを一つでも多くご紹介して、飛騨にお住まい

の皆さんが自分のお住まいの地域の事を少しでも知ってほしい。

そして、飛騨に住んでいることを誇りに思っていただきたいと思って活動してまいりました。

今までの放送で、「勇気や元気を与える」などということは思ったことはありませんでしたが、

自分の住んでいる場所を愛し、誇りに思うということが、確かに勇気を与えていることかも

しれないとその時に感じました。

私の人生の中で、こうして放送活動を行うという事は、小学校の時に放送委員会でお話しした

位で、それ以外の経験はありませんが、公共の電波を使わせていただいているわけですから、

そういう使命感という物も持ち合わせないといけないと思いました。

別段、今までと何ら変わりはありませんが、これからはそういう事も考えながら放送していかない

といけないな。ちゃんと発言することに責任を持たないといけないな。とそう感じた次第です。

とはいえ、私もまだまだ未熟な人間でございます。いろいろと皆さんに教えていただかなくては

いけない事がたくさんあろうかと思いますし、人間ですので間違いもございます。

どうぞ、そういうところはお葉書やメールなどで教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

さて、久しぶりに、現在やっています放送の放送時間を今ここでお知らせしたいと思います。

この放送は、毎週金曜日の夜7時半から20分ほどの放送です。再放送は、毎週土曜日朝10時半

からとなっております。夜はなかなか聞けないという方も、土曜日の朝でしたらお聞きいただけるか

と思います。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、シリーズでお届けしております、飛騨の屋台に

ついて。今日の放送は、高山の八幡祭りの浦島台と豊明台のお話をしたいと思います。

豊明台は皆さんご存じだと思いますが、浦島台ってご存知でしょうか。

それも無理ありません。この屋台は現存しておりません。しかし屋台組は現在も存続されています。

丁度、下一之町を北進すると江名子川に差し掛かります。そこには、現在は桜橋という赤い橋が

かかっていますが、そこを渡ると、そこからは現在は大新町という町内になります。

同じように下二之町のところの布引橋を渡るとそこも大新町です。

現在は、おおじんまちと濁って読むのでわかりにくいですが、漢字で書くとどちらも新町です。

つまり、かつては一之町に対して、一之新町という場所と、二之新町という場所がありました。

新町が高山の人口が多くなって、どんどん家並みが北の方に行くに従って、新町は大きくなっていき、

大新町(おおしんまち)となり、それが濁って現在のように「おおじんまち」と呼ばれるようになりました。

その一之新町と呼ばれた地域が浦島台の屋台組のエリアです。

現在は一之新町も二之新町も大新町一丁目のエリアですが、通りで見るとわかりやすいです。

野畑のお茶屋さんや京やさんのところから、下の方に下がってクランクがあって二之新町と合流する

あたりまでが、浦島台組です。このエリアについては、お祭りの時に提灯が異なりますから、確認して

見て下さい。

さて、浦島台という屋台ですが、名前の通り浦島太郎のカラクリを持っていたのでこの名があったと

言われています。昭和の初め頃までこのカラクリの方式を聞き伝えていた人があり、浦島太郎が機関樋

の先の聯台の上の玉手箱に手をかけると蓋が開き、中から白い鳩が飛び立った。

これは、白い煙の代わりで、かつ八幡様の使いが鳩であることから来ていたものと言われています。

鳩が飛び立つと同時に、浦島太郎は一瞬にして老人に変ります。これは、胸の中に納めてあった面を

押し上げて顔にくつけるような仕組みになっていました。

ちょっとここでブレイクしましょう。懐かしい童謡をお届けしましょうね。曲は「浦島太郎」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の飛騨の歴史再発見は、浦島台と豊明台についてお話しております。

さて、顔に翁の面をつけて老人になるというカラクリですが、どこかで見たことがありませんか?

そうです。高山祭の三番曳がこの仕組みになっています。

とはいっても、現在の三番曳の翁のカラクリは、箱の方に翁の面が仕組まれていて、翁が腰を曲げて

箱に顔を突っ込んだ際に、下から翁の面を押し上げて、人形の顔にひっかける仕組みになっています。

しかし、かつて大正時代にあったカラクリでは、胸の中に面をつけた棒が仕組まれていて、胸の部分が

開き、翁の面を押し当てる仕組みになっていました。

犬山の浦島のカラクリもこの方式になっていますので、古い形態であると言えます。

ところで、この屋台は、文化5年に創建されたという言い伝えがあります。

その後明治5年に改修されたと伝わっていますが、残念ながら明治8年の大火の時に焼失し、その後

再建がなされませんでした。

下段は朱塗り格子の上に波の彫刻が施され、各欄間にはボタンの彫が入れてあり、御所車三輪の小型の

屋台であったとされています。創建されてから約60年たってガタが来ていた屋台を明治5年にせっかく

改修したのに、3年後の火事で失ってしまい、屋台組自体に再建するだけの資金力が無かったものと

考えられます。

また、先ほどの白い鳩が飛び出すという話ですが、実は組内の子供たちが祭が近付くとトリモチを持って

雀を追い回し、捕まえた雀に胡粉(えびすこ=おしろいのようなもの)を塗って白い雀を10羽程用意して

いたということです。鳩では大きすぎて箱に入らないので、雀を白い鳩に見立てて用意したという逸話が

残っています。

次に、豊明台ですが、こちらの創建は証拠はありませんが大変古く、安永から天明の初めころに作られた

とされています。

かつてこの屋台には、能の「芦刈」を主題としたカラクリ人形を持っていたので、台名を「芦刈台」と呼んで

いたことがありました。其の屋台も、天保6年頃に改造され、この時にカラクリを廃止し、台名が豊明台と

替えました。

この豊明は、桜山八幡宮のご祭神応神天皇の初名「豊明の宮」から取ったと言われています。

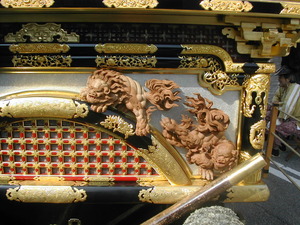

そういったことから、屋台自体が京都御所の高御座(たかみくら)の形を取り入れているため、中段と

下段の縁の四隅を切って角がきられており、中段がよく見ると8角形の形をしています。

高御座というのは、天皇の座られる王座のことで、現在も京都御所に安置されています。

しかし、現在のものは大正天皇が即位された時に古式に則って作られたもので、玉座は茵(しとね)から

椅子に代わり、新たに皇后が着座する御帳台(みちょうだい)が併置された。こんにち京都御所の紫宸殿に

常設されており、春・秋の一般公開時に見ることが出来ます。

さて、私も一度屋台やわいの時に見せていただきましたが、この屋台の四隅にある伊達柱の形が変って

いて、中段の匂欄が伊達柱の内側を通り、緋羅紗幕を巻いた部分が大きく角切になっています。

そのため、角柱の面がちょうど角のところに斜めになっているので、幕を巻いた時にこの部分が八角形の

一面となる事がわかりました。

つまり、長方形を描いた時に、四隅の部分を斜めに切ると、八角形になるという仕組みです。

この方式になったのは、明治32年に大改修されたときです。

大金をかけてそれまでの物から一変しました。主任工匠は、数多くの屋台を手掛けた村山民次郎。

当時の大工の最高峰とも言える南城鉄之助、遠藤理四郎、垣藤徳兵衛。塗りも長倉助五郎、小谷盛蔵、

松の木清吉郎らが担当しました。

この時に、車を外車とし、一番費用のかかる御所車に変更されました。

この改修には3カ年を要し、費用も当時のお金で4868円という費用がかかりました。

このあと、下段彫刻は吉島家。見送りは日下部家。中段匂欄の狂い獅子を直井家で寄贈されることに

なっていましたが、なかなか実現せず、大正時代になって村山郡鳳の狂い獅子を組内の費用で造りました。

これによって三家から寄付を受けるという話はご和算になりました。

この屋台の彫刻で目を見張るものの一つに、十二支の彫刻がありますが、これは戦後になって村山郡鳳

によって作られたものが取り付けられました。初代郡鳳の晩年の作で、とても見事な彫刻です。

あと、この屋台の祭囃子は、子供が少ないので町内の女性の方も奉仕されています。

女人禁制の屋台にあって、女性も奉仕するという最先端の仕組みを取り入れておられます。

さて、本日も時間となりました。来週は、久しぶりに金森家のお話をしたいと思います。

今日はこの曲でお別れです「中村正俊で 時代遅れの恋人たち」をお届けします。

ではまた来週お会いしましょう!

徳積善太

このコーナーは飛騨の生涯学習者第二号、わたくしながせきみあきがお届けしてまいります。

先日、白川郷に行きました時に、地元の郷土史研究者の方とお話しておりました。

その際、そのご近所の方からこんな事を云われました。

「長瀬さん、あなたは仕事以外にいろいろとなさっているけど、ラジオのDJをするということは、

あなたは特別な使命を与えられているんだよ。それは、ほんの一握りの人間しかできない

ことなんだよ。仕事をやらされていると感じて、どうぞ人々に元気を届けて下さい。

それがあなたの使命だと思って下さい。」と言われました。

今まで、ラジオでお話をしていて、そんな「使命」という大それたことを感じたことはありません

でしたが、もう今日の放送で222回を数えるまでになりました。

今まで、何とかして飛騨の歴史にうずもれていることを一つでも多くご紹介して、飛騨にお住まい

の皆さんが自分のお住まいの地域の事を少しでも知ってほしい。

そして、飛騨に住んでいることを誇りに思っていただきたいと思って活動してまいりました。

今までの放送で、「勇気や元気を与える」などということは思ったことはありませんでしたが、

自分の住んでいる場所を愛し、誇りに思うということが、確かに勇気を与えていることかも

しれないとその時に感じました。

私の人生の中で、こうして放送活動を行うという事は、小学校の時に放送委員会でお話しした

位で、それ以外の経験はありませんが、公共の電波を使わせていただいているわけですから、

そういう使命感という物も持ち合わせないといけないと思いました。

別段、今までと何ら変わりはありませんが、これからはそういう事も考えながら放送していかない

といけないな。ちゃんと発言することに責任を持たないといけないな。とそう感じた次第です。

とはいえ、私もまだまだ未熟な人間でございます。いろいろと皆さんに教えていただかなくては

いけない事がたくさんあろうかと思いますし、人間ですので間違いもございます。

どうぞ、そういうところはお葉書やメールなどで教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

さて、久しぶりに、現在やっています放送の放送時間を今ここでお知らせしたいと思います。

この放送は、毎週金曜日の夜7時半から20分ほどの放送です。再放送は、毎週土曜日朝10時半

からとなっております。夜はなかなか聞けないという方も、土曜日の朝でしたらお聞きいただけるか

と思います。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて、本日の放送に入りましょう。本日の放送は、シリーズでお届けしております、飛騨の屋台に

ついて。今日の放送は、高山の八幡祭りの浦島台と豊明台のお話をしたいと思います。

豊明台は皆さんご存じだと思いますが、浦島台ってご存知でしょうか。

それも無理ありません。この屋台は現存しておりません。しかし屋台組は現在も存続されています。

丁度、下一之町を北進すると江名子川に差し掛かります。そこには、現在は桜橋という赤い橋が

かかっていますが、そこを渡ると、そこからは現在は大新町という町内になります。

同じように下二之町のところの布引橋を渡るとそこも大新町です。

現在は、おおじんまちと濁って読むのでわかりにくいですが、漢字で書くとどちらも新町です。

つまり、かつては一之町に対して、一之新町という場所と、二之新町という場所がありました。

新町が高山の人口が多くなって、どんどん家並みが北の方に行くに従って、新町は大きくなっていき、

大新町(おおしんまち)となり、それが濁って現在のように「おおじんまち」と呼ばれるようになりました。

その一之新町と呼ばれた地域が浦島台の屋台組のエリアです。

現在は一之新町も二之新町も大新町一丁目のエリアですが、通りで見るとわかりやすいです。

野畑のお茶屋さんや京やさんのところから、下の方に下がってクランクがあって二之新町と合流する

あたりまでが、浦島台組です。このエリアについては、お祭りの時に提灯が異なりますから、確認して

見て下さい。

さて、浦島台という屋台ですが、名前の通り浦島太郎のカラクリを持っていたのでこの名があったと

言われています。昭和の初め頃までこのカラクリの方式を聞き伝えていた人があり、浦島太郎が機関樋

の先の聯台の上の玉手箱に手をかけると蓋が開き、中から白い鳩が飛び立った。

これは、白い煙の代わりで、かつ八幡様の使いが鳩であることから来ていたものと言われています。

鳩が飛び立つと同時に、浦島太郎は一瞬にして老人に変ります。これは、胸の中に納めてあった面を

押し上げて顔にくつけるような仕組みになっていました。

ちょっとここでブレイクしましょう。懐かしい童謡をお届けしましょうね。曲は「浦島太郎」をお届けします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の飛騨の歴史再発見は、浦島台と豊明台についてお話しております。

さて、顔に翁の面をつけて老人になるというカラクリですが、どこかで見たことがありませんか?

そうです。高山祭の三番曳がこの仕組みになっています。

とはいっても、現在の三番曳の翁のカラクリは、箱の方に翁の面が仕組まれていて、翁が腰を曲げて

箱に顔を突っ込んだ際に、下から翁の面を押し上げて、人形の顔にひっかける仕組みになっています。

しかし、かつて大正時代にあったカラクリでは、胸の中に面をつけた棒が仕組まれていて、胸の部分が

開き、翁の面を押し当てる仕組みになっていました。

犬山の浦島のカラクリもこの方式になっていますので、古い形態であると言えます。

ところで、この屋台は、文化5年に創建されたという言い伝えがあります。

その後明治5年に改修されたと伝わっていますが、残念ながら明治8年の大火の時に焼失し、その後

再建がなされませんでした。

下段は朱塗り格子の上に波の彫刻が施され、各欄間にはボタンの彫が入れてあり、御所車三輪の小型の

屋台であったとされています。創建されてから約60年たってガタが来ていた屋台を明治5年にせっかく

改修したのに、3年後の火事で失ってしまい、屋台組自体に再建するだけの資金力が無かったものと

考えられます。

また、先ほどの白い鳩が飛び出すという話ですが、実は組内の子供たちが祭が近付くとトリモチを持って

雀を追い回し、捕まえた雀に胡粉(えびすこ=おしろいのようなもの)を塗って白い雀を10羽程用意して

いたということです。鳩では大きすぎて箱に入らないので、雀を白い鳩に見立てて用意したという逸話が

残っています。

次に、豊明台ですが、こちらの創建は証拠はありませんが大変古く、安永から天明の初めころに作られた

とされています。

かつてこの屋台には、能の「芦刈」を主題としたカラクリ人形を持っていたので、台名を「芦刈台」と呼んで

いたことがありました。其の屋台も、天保6年頃に改造され、この時にカラクリを廃止し、台名が豊明台と

替えました。

この豊明は、桜山八幡宮のご祭神応神天皇の初名「豊明の宮」から取ったと言われています。

そういったことから、屋台自体が京都御所の高御座(たかみくら)の形を取り入れているため、中段と

下段の縁の四隅を切って角がきられており、中段がよく見ると8角形の形をしています。

高御座というのは、天皇の座られる王座のことで、現在も京都御所に安置されています。

しかし、現在のものは大正天皇が即位された時に古式に則って作られたもので、玉座は茵(しとね)から

椅子に代わり、新たに皇后が着座する御帳台(みちょうだい)が併置された。こんにち京都御所の紫宸殿に

常設されており、春・秋の一般公開時に見ることが出来ます。

さて、私も一度屋台やわいの時に見せていただきましたが、この屋台の四隅にある伊達柱の形が変って

いて、中段の匂欄が伊達柱の内側を通り、緋羅紗幕を巻いた部分が大きく角切になっています。

そのため、角柱の面がちょうど角のところに斜めになっているので、幕を巻いた時にこの部分が八角形の

一面となる事がわかりました。

つまり、長方形を描いた時に、四隅の部分を斜めに切ると、八角形になるという仕組みです。

この方式になったのは、明治32年に大改修されたときです。

大金をかけてそれまでの物から一変しました。主任工匠は、数多くの屋台を手掛けた村山民次郎。

当時の大工の最高峰とも言える南城鉄之助、遠藤理四郎、垣藤徳兵衛。塗りも長倉助五郎、小谷盛蔵、

松の木清吉郎らが担当しました。

この時に、車を外車とし、一番費用のかかる御所車に変更されました。

この改修には3カ年を要し、費用も当時のお金で4868円という費用がかかりました。

このあと、下段彫刻は吉島家。見送りは日下部家。中段匂欄の狂い獅子を直井家で寄贈されることに

なっていましたが、なかなか実現せず、大正時代になって村山郡鳳の狂い獅子を組内の費用で造りました。

これによって三家から寄付を受けるという話はご和算になりました。

この屋台の彫刻で目を見張るものの一つに、十二支の彫刻がありますが、これは戦後になって村山郡鳳

によって作られたものが取り付けられました。初代郡鳳の晩年の作で、とても見事な彫刻です。

あと、この屋台の祭囃子は、子供が少ないので町内の女性の方も奉仕されています。

女人禁制の屋台にあって、女性も奉仕するという最先端の仕組みを取り入れておられます。

さて、本日も時間となりました。来週は、久しぶりに金森家のお話をしたいと思います。

今日はこの曲でお別れです「中村正俊で 時代遅れの恋人たち」をお届けします。

ではまた来週お会いしましょう!

徳積善太