<ベストセラー作家となる> -白樺派に接近した時期ー

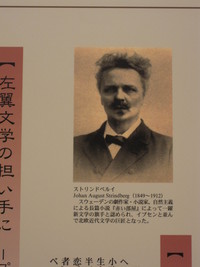

明治末ごろから対象にかけて、北欧近代文学の代表作家ストリンドベルイやロシア文学

への傾倒を深め、それを契機として、教養派の小宮豊隆 阿部次郎、さらに白樺派の武者

小路実篤らとの交友が始まる。特に、トルストイの作品に共感する武者小路と交流を深め、

生命肯定の人道主義的な作風を示した。この期には、翻訳の仕事に没頭するため、一ヶ月

半近く城山の大隆寺にこもった時の経験を描いた中編『山寺』と、最初の妻中村くめとの

恋愛体験に基づき、青春の熱烈な愛と苦悩を主題にして反戦思想を織り込んだ長編『受難

者』がある。特に『受難者』は、刊行されるとたちまち当時の青年の心情に共感を呼び、

ベストセラーとなった。

(中略)

<畢生の大作の誕生> -山の民を生み出した時期ー

弾圧を逃れて帰郷した彼は、郷土への理解と認識が不十分であったことに気づき、そこ

から、飛騨の歴史と民俗の調査研究を精力的に進めるとともに、飛騨に起きた二つの「騒動」

に及ぶ騒動の期間と、延べ一万人に及ぶ犠牲者数において一揆史上有数な農民一揆であった

が、これを題材に『本郷村善九郎』『流人』など(最終刊行では『飛騨百姓騒動記』とし

て合本)、一揆の渦中に一命を賭した農民の姿を描いた。

また、明治改元当初に起きた「梅村騒動」は、維新後に高山県知事に任ぜられた梅村速水

の施策に対して、住民の中に反感が生じ、ついに暴動化した一揆である。江馬は、知事の信任

を得て重職にあった父弥平との繋がりと、一揆を”人民大衆の偉大な歴史的運動"と見る

歴史観から、かねてより梅村騒動を描くことを自らの文学的義務と意識していた。この帰郷

を機に、騒動を記憶する証言者を求めて飛騨各地を探索し、聞き書きをしたりして資料の収集

に努め、それを作品化したのが歴史小説『山の民』である。

この作品は、作者がライフワークと自認するだけあって、初版以降七種の改定出版を繰り

返し、晩年にも最後の改作を手がけるなど、終生『山の民』への情熱を持ち続け、まさに生涯

をかけた大作と呼ぶにふさわしい代表作となった。

当初、昭和十三(1938)年の自家版のころは、一部の人によって認められる程度であったが、

版を重ねるにつれて作品の評価も高まって、大岡昇平、尾崎秀樹、本多秋五らによる再評価が

なされ、近ごろでは、芥川賞作家の吉目木晴彦が「今世紀に書かれた世界の小説の中でも

屈指の作品」との賛辞を呈している。」

(以上、高山近代文学館の展示よりご紹介)

今回、写真などを掲示しましたが、すべて近代文学館に展示してあります。彼以外にも、高山の

有名な文学者 滝井幸作。詩人 福田夕咲。キューポラのある街で有名な早船ちよなどの

展示もございますので、ぜひご覧になってください。

徳積善太