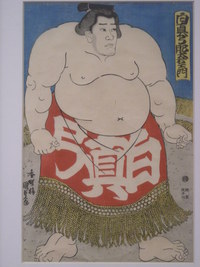

白真弓の特別展示

白真弓肥太右衛門ってご存知ですか?

幕末に活躍した、飛騨白川郷出身の力士です。

最近では、古川町の蒲酒造さんのお酒がこの名前で有名ですね。

彼の特別展示が、現在、一之宮町 位山文化交流館(一之宮支所横)にて開催中です。

皆さんもご覧ください。

ところで、彼の伝説は、下記のようになっています。

「飛騨の伝説4 白真弓

「瀧は白水お寺は御坊、お角力取なら白真弓」大家族、白水瀧、を思い出す白川は、白真弓の出生地である。木谷村の大家族の一員として生まれ名を奥右衛門といった。村一番の力持ちで、牛に荷物をつけて越中へ出て行く時など、細い山道で向こうから荷物をつけた牛の来るのに出会うと牛の腹の下へ自分の両肩をつき込んで、荷をつけたままの牛をかつぎ上げて道の端によけて向こうから来た牛を通してやるのであった。一人前の若者になってから高山へ来て、二之の大阪町屋七左衛門(今の森彦兵衛氏の家)の下男になり、薪一間背負ったり、色々の怪力を出して人々を驚かした。その頃郡代小野朝右衛門が上野ケ原で陣立をすることになって旗手を募った。大きな幟を持って兵士達と進退を共にするには大力がいる。ところがこの撰にあづかって出たのが奥右衛門であった。大男―六尺八寸―の奥右衛門が大幟を持って軍隊の先頭に立って進退する有様は誠に見事であった。

この時から奥右衛門の怪力がぱっと町内の評判になった。その後世話する人があって江戸に出て相撲取 浦風林右衛門の弟子となって、名を白真弓肥太右衛門と改め、間もなく幕内力士に加えられ前頭となった。白真弓が最も得意としたのは突きであったが、大力の彼は往々相手を害したので突きの手は一切禁じられていた。それで力のある割合に敵を負かすことは少なかったということである。ところが或時幕府からの命で、外国人と相撲をとって力くらべをすることになったが、突きの手を封ぜられている彼はぐんぐん攻めたてられ危うく負けそうになった。この時、審判の係りをしていた武士が「白真弓、突きの手許す」と呼ぶと、急に猛虎のようにたけり立ち、見事に相手をつき倒したという。安政元年二月アメリカのぺルリが軍艦を率いて浦賀に来り開国を迫った時、アメリカから各種の珍しい品を献上した。そこで幕府は返礼の品を贈った。その内の一品に、米があった。日本人の大力を示してやれと相撲取に運ばせた。白真弓も東の大関 小柳常吉等とその選に入った。そこで白真弓は、背に四俵、胸に二俵、両手に一俵づつ、合せて八俵を持ち、アメリカの軍艦へ運んで行ったので流石のアメリカ人もびっくり仰天したということである。

驚くのも尤も、その頃の一俵は五斗入りで目方は約二十貫程あったのである。

アメリカ人が白真弓の大力に感心のあまりそのわけを尋ねると、笑って「日本人はおいしい米の御飯を食べ、米からとったおいしい酒を飲むからだ」と答えたということである。」

(飛騨の伝説 昭和9年発行 より抜粋)

徳積善太

幕末に活躍した、飛騨白川郷出身の力士です。

最近では、古川町の蒲酒造さんのお酒がこの名前で有名ですね。

彼の特別展示が、現在、一之宮町 位山文化交流館(一之宮支所横)にて開催中です。

皆さんもご覧ください。

ところで、彼の伝説は、下記のようになっています。

「飛騨の伝説4 白真弓

「瀧は白水お寺は御坊、お角力取なら白真弓」大家族、白水瀧、を思い出す白川は、白真弓の出生地である。木谷村の大家族の一員として生まれ名を奥右衛門といった。村一番の力持ちで、牛に荷物をつけて越中へ出て行く時など、細い山道で向こうから荷物をつけた牛の来るのに出会うと牛の腹の下へ自分の両肩をつき込んで、荷をつけたままの牛をかつぎ上げて道の端によけて向こうから来た牛を通してやるのであった。一人前の若者になってから高山へ来て、二之の大阪町屋七左衛門(今の森彦兵衛氏の家)の下男になり、薪一間背負ったり、色々の怪力を出して人々を驚かした。その頃郡代小野朝右衛門が上野ケ原で陣立をすることになって旗手を募った。大きな幟を持って兵士達と進退を共にするには大力がいる。ところがこの撰にあづかって出たのが奥右衛門であった。大男―六尺八寸―の奥右衛門が大幟を持って軍隊の先頭に立って進退する有様は誠に見事であった。

この時から奥右衛門の怪力がぱっと町内の評判になった。その後世話する人があって江戸に出て相撲取 浦風林右衛門の弟子となって、名を白真弓肥太右衛門と改め、間もなく幕内力士に加えられ前頭となった。白真弓が最も得意としたのは突きであったが、大力の彼は往々相手を害したので突きの手は一切禁じられていた。それで力のある割合に敵を負かすことは少なかったということである。ところが或時幕府からの命で、外国人と相撲をとって力くらべをすることになったが、突きの手を封ぜられている彼はぐんぐん攻めたてられ危うく負けそうになった。この時、審判の係りをしていた武士が「白真弓、突きの手許す」と呼ぶと、急に猛虎のようにたけり立ち、見事に相手をつき倒したという。安政元年二月アメリカのぺルリが軍艦を率いて浦賀に来り開国を迫った時、アメリカから各種の珍しい品を献上した。そこで幕府は返礼の品を贈った。その内の一品に、米があった。日本人の大力を示してやれと相撲取に運ばせた。白真弓も東の大関 小柳常吉等とその選に入った。そこで白真弓は、背に四俵、胸に二俵、両手に一俵づつ、合せて八俵を持ち、アメリカの軍艦へ運んで行ったので流石のアメリカ人もびっくり仰天したということである。

驚くのも尤も、その頃の一俵は五斗入りで目方は約二十貫程あったのである。

アメリカ人が白真弓の大力に感心のあまりそのわけを尋ねると、笑って「日本人はおいしい米の御飯を食べ、米からとったおいしい酒を飲むからだ」と答えたということである。」

(飛騨の伝説 昭和9年発行 より抜粋)

徳積善太